伊勢志摩国立公園

108件の記事があります。

2020年08月18日小俣小学校レンジャー出前授業

伊勢志摩国立公園 天満理恵

伊勢志摩国立公園管理事務所では、伊勢志摩国立公園の自然について楽しく体験しながら学べる講座「レンジャー出前授業」を行っています。レンジャーがご要望のあった学校などに出張し、映像や実物を使いながら自然や生物についてのお話しをしたり、一緒に自然観察をしたりしています。

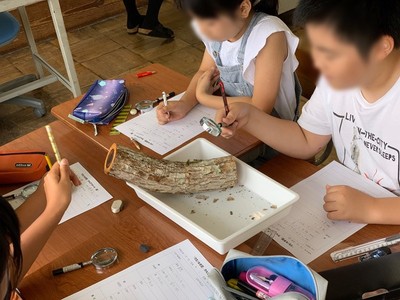

今年も昨年に引き続き、伊勢市立小俣小学校で7月15日・16日に小学校の近くにある汁谷川についての出前授業を行いました。今年の4年生は合計で123名でしたが、三密を避けるため現地での授業ではなく、汁谷川に住む生物を事前に採集し、4つのクラスごとに理科室でレクチャーと生物観察を行いました。

授業では伊勢志摩国立公園と、その自然を守るレンジャーの仕事について紹介しました。また学校の近くにある汁谷川の生物と環境をレンジャーの視点で紹介し、身近な自然環境を意識したり大切に思う気持ちを育むことを目指しました。他にも、安全の為に川には大人と一緒に行くこと、服装や持ち物に関してや、あぶない生物についても紹介しました。

児童に観察してもらった生物は、メダカ・ヤゴ・カワニナ・カニ・カエルです。児童はとても熱心に生物を観察していましたが、なかにはトンボの幼虫のヤゴを初めて見て、その姿に驚いている児童もいました。

一緒に生物を観察した児童が「自分もレンジャーになりたい!」と話しかけてくれました。授業を通して自然保護の仕事に興味をもってくれたようです。新型コロナウイルス感染拡大防止の為制限もありますが、児童は楽しそうに生物を観察していました。

2020年07月28日東大淀小学校レンジャー出前授業(1回目)

伊勢志摩国立公園 小川美代子

伊勢志摩国立公園管理事務所では、伊勢志摩国立公園の自然について楽しく体験しながら学べる講座「レンジャー出前授業」を行っています。

7月7日、伊勢市立東大淀小学校でレンジャー出前授業を行いました。

伊勢市立東大淀小学校は、レンジャー出前授業として、4年生を対象に年間を通した「クスノキ学習」を平成30年から3年間継続して行っています。今年も年間4回の学習を予定していました。しかし、1回目の学習は学校が新型コロナウイルス感染予防対策として休校中だったため中止しており、7月7日は待ちに待った1回目の学習でした。

ここで東大淀小学校の「クスノキ学習」について紹介しておきましょう。

東大淀小学校の運動場には、大きなクスノキがあり、校舎の高さと変わらないほどの大木に育っています。私も、初めてそのクスノキを見たとき、その大きさと堂々とそびえ立つ姿に感動しました。

東大淀小学校ではこのクスノキのことを「くすのきさん」と呼び、学校全体で大切にしています。そして、このクスノキにかかわる学習が「クスノキ学習」です。

4年生では理科の学習でクスノキをとりあげ、1年間(季節)の変化を観察していきます。

7月7日は今のクスノキの様子を観察することが目的でした。

運動場で観察をしたかったのですが、雨降りだったので、感染症対策として児童同士、また私たちとも十分な間隔がとれるように体育館で行いました。

まずは、国立公園やレンジャーのことについて知ってもらい、東大淀小レンジャーとして活動することの意識付けを行いました。

次に、体育館の渡り廊下からクスノキ全体の様子を観察し、その後は、体育館に戻って、葉の観察をしました。

葉の色を観察したり、長さを測ったり、手触りやにおいを確かめたりしました。においをかいだとたん「くさーい!」と口々に言っている児童の様子に思わず笑ってしまいました。ツーンと薬くさいにおいを知っている児童も何人かいて、「葉を折り曲げるとよけいにおいするんやよ。」と私がやりたいことを先んじて言っている児童もいました。クスノキは児童にとって身近な存在です。普段の生活でクスノキの葉のにおいをかいだり、葉を折り曲げたりすることはよくあることなのでしょう。その中で、折り曲げると更ににおいが増すことは経験済みなのでしょう。

しかし、新たにクスノキの薬くさいにおいに気づいた児童もいました。身近な存在のクスノキですが、クスノキへの関わり方は児童によって様々です。どの児童にとってもクスノキの姿を1年間継続して観察することは、知らなかった新たな一面を知るよい機会になると思いました。

今回は、クスノキ全体や葉の様子を観察しましたが、季節の変化については観察しませんでした。しかし、4月からの3ヶ月の間にクスノキは確実に変化しています。下の3枚の写真を見ても葉の色が変化していることがわかります。そして、つぼみから花がさき、実が出来はじめているという大きな変化がありました。秋の学習では変化に着目し、実際のクスノキの観察とともに写真などを活用したいと思います。

<4月21日 東大淀小クスノキ>

<5月19日 東大淀小クスノキ>

<7月2日 東大淀小クスノキ>

2020年07月07日南伊勢町押渕の昆虫観察会

伊勢志摩国立公園 志摩 天満理恵

はじめまして。5月から伊勢志摩国立公園のアクティブ・レンジャーに着任した天満です。よろしくお願いします。

横山ビジターセンターでは身近な自然環境への興味を深めて頂くため、定期的に伊勢志摩国立公園内で自然観察会を行っています。

南伊勢町の押渕地区には、わき水の豊かな湿地が広がり希少な植物や昆虫が生息しています。今回は二十四節気の夏至である6月21日に観察会を行いましたが、ちょうど半夏生(はんげしょう)の葉の色が、白く化粧したように変わりはじめていました。雑節(二十四節気を補う季節の移り変わりの目安)の半夏生は旧暦では夏至より10日後とされていますが、その頃に葉の色が変わるのでこの名前がつけられたとも言われています。

参加者はクヌギ林と湿地の2カ所で昆虫を採集し観察しました。クヌギ林では主に甲虫類、湿地ではトンボやバッタなどの昆虫が採集できました。最終的にはカブトムシ、コクワガタ、キマワリ、ニジゴミムシダマシ、クロウリハムシ、キベリゴミムシのなかま、ササキリ、ショウリョウバッタ、ヒシバッタ、シバスズ、カマキリの幼虫、チャバネゴキブリ、ハラビロトンボ、モートンイトトンボなどの昆虫やトノサマガエル、カワニナ、ミズグモなどを採集し、観察することが出来ました。今回の講師である伊勢志摩国立公園パークボランティアの中山さんは、観察会の前に毎日のように現地に足を運んで準備し、当日は参加者に昆虫について楽しく解説して下さいました。

クヌギ林では児童が「カブトムシは樹液に集まってくるんだよ。」と教えてくれました。レンジャーは自然を調べ、記録し、伝える事を大切にしていますが、参加した児童も体験して学んだことを、さらに伝えようとしてくれました。これからも一緒に身近な自然を観察することで自然環境への興味を深めたり、自然保護の大切さを感じてもらえる自然観察会になるよう取り組みたいと思います。

観察したあとは採集した昆虫を自然に戻しました

2020年07月01日初めてのレンジャー出前授業

伊勢志摩国立公園 小川美代子

伊勢志摩国立公園管理事務所では、伊勢志摩国立公園の自然について楽しく体験しながら学べる講座「レンジャー出前授業」を行っています。

6月9日(火)、私にとって初めてのレンジャー出前授業を行いました。

今回依頼を受けたのは、通信制の学校である代々木高等学校で全国に生徒がいます。

今回の出前授業は、志摩市大王町の米子浜に出かけ、「志摩の海の豊かさを知ろう」というめあてで、志摩地域特有の地形や地層を観察したり、磯の生きものの採集や観察を行いました。参加した生徒は11名でした。天気にも恵まれ、暑くなることが予想された日でしたが、活動中は薄曇りで、風もあり、野外活動を行うには絶好の日和になりました。なお、感染症対策に配慮しながら活動を行いました。

米子浜へは、人一人が通れる林の中の道を抜けて行きます。浜に出た瞬間、目の前にいきなり海、そして大きなアーチ型の岩が現れます。そして、その岩や周りの岩をじっくり観ていると地層が浮かんできます。斜めに傾いて隆起した地層が浸食され、この海岸線を作っているのがよく分かりました。

授業でははじめに、「国立公園」、「レンジャーの仕事」、「磯の生きもの」について説明しました。レンジャーになって初めての出前授業でしたので、生徒に話がうまく伝わるか、緊張しながらの説明でした。広い場所、マスクをつけながらの話はよく聞こえず、内容も分かりにくかったようです。(残念。でも、次の機会には、改善し臨みたいと思います!)

続いてタイドプール(潮だまり)で30分ほど磯の生きものの採集・観察を行いました。海水につかり、石をめくって貝や蟹を採っている生徒、魚を捕まえることに夢中になっている生徒、いくつかタイドプールをめぐり、生きものを積極的に探しに行く生徒など様々ですが、自然にふれあい、生きものを観察したり、採集したりすることを楽しんでいる様子が伝わってきました。

学習のまとめでは、採集した生きものを互いに見せ合い、海の豊かさを体感しました。採集した生きものは、種類別にトレイに分け、生徒に観察してもらいました。下見の時よりもたくさんの生きものを確認することができました。

採集した生きものは、ヒザラガイ、マツバガイ、イボニシ、アラレタマキビ、イシダタミ、トコブシ、サザエ、ハゼ、オヤビッチャ、エビ、ヤドカリ、カニ、カメノテ、フナムシ、イソギンチャク、ヒトデ、ウミウシ、ウニ、海藻などです。

<生徒のバケツの中>

最後は、採集した生きものを磯に帰します。「生きものを大切に扱う」という気持ちを育むため生徒にやってもらいました。

活動中心の授業でしたが、生徒が生き生きと活動できたことが一番の成果だと思いました。

後日、学校教室にて小グループに分かれ、「志摩の海の豊かさ」についてパワーポイントで発表資料を作成し、プレゼンテーションを行いました。どのグループも米子浜の地層の様子、どんなところにどんな生きものがいたかを図や写真を使い解説し、それぞれの生徒が志摩の海が豊かであることを理由づけて述べていました。志摩の海の豊かさを知る本学習のめあても達成できたと思いました。

これからもレンジャー出前授業などを通じて、地域の方々が自然にふれあったり、自然について考えたりする活動を支援していきたいと思います。

2020年05月25日パークボランティアさんのガイド活動

伊勢志摩国立公園 小川美代子

今回は、パークボランティアさんのカイド活動について紹介しましょう。

代表的なガイド活動としては、横山展望台でのガイドです。

新型コロナウイルス感染症拡大予防のため当面の間は中止が続いていますが、毎月第2日曜、午前10時から11時の間、毎回4人ほどのパークボランティアさんが横山天空カフェテラスを中心にガイド活動を実施しています。伊勢志摩国立公園について、そして、中でも横山についてガイドをします。

例えば、「伊勢志摩国立公園は1946年11月20日に戦後初の国立公園として指定され、2021年では指定75周年を迎えます。」「ここ横山天空カフェテラスからは、リアス海岸の英虞湾が一望できます。半島の先端に見えるところが御座岬なんですよ。」と伊勢志摩国立公園やテラスからの景観についての解説をしたり、「横山の森林は、昔から生活のための薪などに使うため伐採されたり、何度も山火事にあったりしたことから、大きな樹木はあまり見られません。」といった横山の植生に関わる話をしたりします。他にも真珠養殖や美味しい海産物など、人々の暮らしに関わった話もします。

<ガイドの様子>

では、私も、人々の暮らしに関わるお話、横山に昔から伝わる「なごらの石」をガイドになったつもりで紹介してみましょう。

横山天空カフェテラスから尾根沿いの遊歩道を上ると、そよ風テラスの手前右側に3つの石がまつられています。その3つの石には次のような言い伝えがあります。

むかし、むかし、鵜方浦(うがたうら)の入り口の長原(なごら)の海に、3つの石が沈んでいて、そこを通る舟の艪(ろ)がその石に当たるとたたりがあると恐れられていたそうな。

あるとき、鵜方に住んどる魚売りの小次郎が浜島に向かっとるとき、満潮にもかかわらず石が半分浮いとるのを見た。小次郎はな、家に帰ると、そのことを海女をやっとる女房のさわに伝えたそうな。そしたら、その夜、さわの夢枕に3つの石が立って、こう申した。

「自分はなごらの龍神石じゃ。早う陸にあげて、まつってほしい。」

さっそく小次郎夫婦は、石を引き上げてな、家の裏庭にまつったんだと。

ところが、再び、石が夢枕に立ち、こう申したそうな。

「われわれ3つの石は、もともとは横山の神の使いじゃ。横山にまつってくれ。」

そこで、横山の中腹で鵜方浦がよく見える場所にまつったんだと。

それ以来、鵜方浦はたたり石もなくなり、八大竜王が舟の安全を守ってくれて、大きな船も自由に通ることができるようになったとさ・・・・

(民話調に話をしてみました。)

<なごらの石(中央の三つ)>

この伊勢志摩国立公園は、他の国立公園に比べると、公園内に住んでいる人口が非常に多いため、地域の人々の生活や歴史、文化、風習などに深く触れることができるというのが特徴の一つでもあります。

このため、ガイド活動の中でも「なごらの石」の話をしたりするのです。

私も、横山をはじめ、この伊勢志摩国立公園をガイドできるよう、ただ今勉強中です!

2020年04月30日はじめまして

伊勢志摩国立公園 小川美代子

はじめまして。

4月よりアクティブ・レンジャーとして採用されました小川美代子(おがわみよこ)と申します。

採用されるまでは、AR日記などを見て「アクティブ・レンジャーってこんなことしている」と理解していたつもりでも、実際に業務を体験してみると全く分かっていなくて、先輩にご指導いただきながら、日々新しいことにチェレンジ中です。これから、その中の一コマを紹介できたらと思っています。

どうぞよろしくお願いいたします!

さて、新型コロナウイルス感染症拡大予防対策のため横山ビジターセンターは現在閉館となっています。そして、毎月行われていた自然観察会やパークボランティアさんのガイド活動も3、4月と中止が続き、5月も中止が決まりました。

4月から巡視などで伊勢志摩国立公園内の横山展望台には、何度か訪れていますが、ひと月の間でも変化がありました。

4月当初、ソメイヨシノは花が咲きはじめていたのですが、4月下旬には若葉が茂り、実ができはじめています。

これは、創造の森(横山)の桜園のカンザン。ウコンとともに4月下旬頃に満開になるサクラです。この桜園には様々な種類のサクラが植樹されていますが、それぞれに開花する時期も違えば、花の形、色、咲き方も違います。様々な種類を比較しながら観察することができます。

伊勢志摩には常緑広葉樹が多くて、遠くから見るとブロッコリーのようにもこもこした形にみえるのですが、濃い緑ばかりだったもこもこが、新緑の季節には、赤みをおびた緑、黄緑、白っぽい黄緑と少しずつ緑の色が違っていて、もこもこが際立って見えます。

私が大好きなイバラ餅に使われるサルトリイバラも大きくなってきました。

マイマイガの幼虫がいたるところにいます。(ソメイヨシノの写真にもいるのですよ。さがしてみてください。)毒針を持っていない毛虫だと教わりました。でも、中には毒のある毛虫がいたり、苦手な人もいたりするので、手すりなどにたくさんいるときは近くの木々に移動をお願いしています。(枯れ葉でそっとはらいのけます。)

鳥の鳴き声もよく聞こえます。「ホーホケキョ」とウグイスはさえずりますが、人が近くにいると「ケキョケキョケキョケキョ」と鳴き、仲間に「警戒するように」と伝えるそうです。でも、私には、その鳴き声が「キッキッキッー」と怒ったような声に聞こえます。

今は、新型コロナウイルス感染症拡大予防対策のため横山展望台に訪れていただくことはできませんが、季節は確実に変化しています。

大変な状況が少しでもよい方向に変わっていきますように・・・

2019年11月05日レンジャー出前授業@東大淀小学校

伊勢志摩国立公園 アクティブレンジャー 半田俊彦

伊勢志摩国立公園のレンジャーが小学校等に出向いて

自然観察や授業等をおこなう講座が「レンジャー出前授業」です。

伊勢市立東大淀小学校では校庭の真ん中にある大きなクスノキについて、

環境省レンジャーの視点で観察する「クスノキ学習」を、

4年生の理科の時間におこなっています。

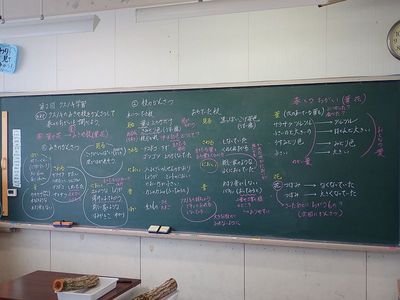

10月19日は今年度3回目の授業で、秋の観察をおこないました。

春や夏と比べて秋に葉や実がどんな変化をしているかを調べました。

前回の授業は雨のため屋外の観察が出来なかったので

ふりかえりのために幹に触ったり枝の様子を見たりして、

校庭のクスノキが教室で観察したものと同じであることを確認しました。

その後雨が降ってきたため、細かい観察は教室でおこないました。

クスノキの葉と実について観察した内容を、班ごとに共有して

記録用紙に記入しました。

また、クスノキと比較するためにサクラの葉についても観察しました。

記録した内容を発表して板書し、まとめました。

クスノキの葉は夏の大人の葉の状態とほとんど変化がありませんでした。

一方サクラの葉は緑色から赤や黄色に紅葉していたり、

虫食いの跡が多くあったりするなどの違いがありました。

実は1cmくらいに大きくなっていて、傷をつけると強いいおいがしたほか、

割ってみると中に茶色いタネが入っていることなどがわかりました。

次回は12月に冬の観察をおこないます。

冬の授業ではクスノキの変化について知るだけでなく、

少し違う視点から校庭のクスノキに迫ってみる予定です。

どうぞお楽しみに。

2019年08月29日レンジャー出前授業@伊勢市立東大淀小学校

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

伊勢市立東大淀小学校では校庭の真ん中にある大きなクスノキについて、

環境省レンジャーの視点で観察する「クスノキ学習」を、

4年生の理科の時間におこなっています。

今回の学習のめあては「クスノキの幹や枝を観察して、春との違いを調べよう。」

を設定し、葉や花を春に観察した結果と比較して夏の変化を調べました。

当日はあいにくの雨天で外に出られなかったため、教室内で授業をおこないました。

上の写真は下見の時に撮影した校庭のクスノキです。

はじめに、レンジャーが伊勢志摩国立公園で守るために調べている生きものを紹介しました。

また、前回(春)の授業のふりかえりと、今回のめあてについても確認をしました。

クスノキの「幹」としてはやや細いのですが、

レンジャーが遊歩道の支障木として伐採しておいた幹を観察しました。

見るだけでなく、さわったり、においをかいだり、細かく観察して記録します。

「枝」についても同様に観察し、気付いたことや発見したことについて

班ごとにシェアしました。

シェアすることで自分以外の気付きについて知り、観察を深めることが出来ます。

最後に、観察した結果を板書して整理し、春との違いをまとめました。

葉は春の若い葉から夏の大人の葉に生長していたこと、

花は春に咲いた後、夏は違う何かに変化していたことがわかりました。

次は10月に秋の授業をおこないます。

どんな変化や、新しい発見があるか、とても楽しみです。

2019年08月29日レンジャー出前授業@伊勢市立小俣小学校

伊勢志摩国立公園 アクティブレンジャー 半田俊彦

少し前になりますが、伊勢市立小俣小学校4年生125名を対象に

レンジャー出前授業として川の生きもの観察会をおこないました。

はじめに、伊勢志摩国立公園とレンジャーのことについて、

また今回の観察内容について少しだけお話しをさせてもらいました。

4年生の児童は昨年、学校教室でレンジャーの講座を受けています。

そのときはCODという指標を使って川の水質を調べましたが、

今回は実際に川に入って生きものを採集しました。

環境省のボランティアである自然公園指導員やパークボランティアから、

網の使い方や生きものの探し方、捕まえ方などを教わりました。

水深は浅いのですが、水草の陰や底の砂利の間にたくさんの生きものが隠れていました。

採集した生きものは種類ごとに分けて観察をしました。

魚が7種類(アユもいました!)、甲殻類は3種類、

水生昆虫が5種類、貝類が4種類見つかりました。

指標生物による水質階級の判定はⅡ(ややきれいな水)で、

CODによる判定と同じ結果になりました。

水質の調査や環境問題について知るだけでなく、

学校の身近なところに、それぞれ違った特徴を持った

たくさんの種類の生きものがいることのほか、

川で観察する際の注意事項などについても知ってもらうことが出来たと思います。

横山ビジターセンターでは定期的に伊勢志摩国立公園内で自然観察会を行っています。

7月は「ハマボウの観察会」を行いました。一般参加者とスタッフ合わせ新型コロナウイルス感染予防対策をとりながら20名で観察を行いました。

南伊勢町の伊勢路川河口には、大きなハマボウ群落があります。ハマボウの生育地は河口や内湾などの干潟に限られており、三重県の絶滅危惧種とされています。ハイビスカスと同じ仲間であり、初夏には直径6~8cmの黄色の花を咲かせます。朝に咲いて、夜にはしぼんでしまう1日花ですが、毎日たくさんの花をつけます。

はじめにハマボウの花を観察しました。三重自然誌の会の山本和彦さんが講師となり、花や果実、種子などについて解説をして頂きました。

ハマボウは一般的な土地でも育てることはできるそうですが、他の植物に負けてしまい育たないことが多いそうです。ここで群生できたのは、海辺で育つことができる植物は少ないため、他の植物との競争がおこらなかったのではないかということでした。

また、ハマボウのタネは水に浮きます。海水に浮いて遠くまで流れ、分布を広げるそうです。タネを浮くようにし、育つことができる限られた環境を広い範囲で見つけ出そうとするハマボウの知恵を知り、あらためて感心をしました。

ハマボウの観察の後は干潟でカニの観察をしました。この干潟には、シオマネキやハクセンシオマネキなどの絶滅危惧種のカニがいます。そのカニたちを座って静かに観察しました。干潟の生物は用心深く、動くものを感じるとおびえて隠れてしまいます。しばらく静かに観察をしていると、はじめは見えなかったハクセンシオマネキが次から次に現れ、何匹も見えるようになったかと思えば、左右のはさみの大ききが違うオスが大きなはさみの方を揺らして、近くにいるメスに猛アピールしています。もっと小さなチゴガニのオスもはさみをふって「おいで、おいで」をして、近くにいるメスにアピールしているのも見えてきます。

参加者の皆さんも暑さを忘れて、しばらく見入っていました。

カニの観察の後は、家族単位で干潟の生きもの採集をしました。短い時間でしたが、クロベンケイガニ、ウミニナ、ヤドカリ、ヒモイカリナマコ、ハゼの仲間などが捕れました。個別に観察ケースに入れ、観察するとともに、半田管理官からその生態についてレクチャーを受けました。

梅雨の晴れ間の暑い日、また、マスクなどをつけての観察会でしたので、熱中症にならないよう十分注意しながら、参加者全員が無事活動を終えることができました。