国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋

285件の記事があります。

2013年04月11日藤前干潟 ~春の目覚め~

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー 上野淳一

名古屋のアクティブレンジャー上野です。

今年度も藤前干潟周辺で見られる自然やイベントなどの

フレッシュな情報をアクティブレンジャー日記で発信して

いきますので、よろしくお願いいたします。

暖かくなってきて、稲永公園周辺で毎年見られる桜の花は

すでに散ってしまいました。藤前干潟は現在どうなっているのか、

その様子をお伝えします。

稲永公園前の干潟では、カニ達が眠りから覚め、

干潟の上をゆったりとした動きで活動している様子が

観察されました。ヨシ原はまだ寒々しい姿をしておりますが、

足元をよく見るとヨシの新芽が顔を出していました。

【稲永公園前のヨシ原の様子】

【ヨシの新芽】

藤前海岸では、地表に出て行動する生き物はまだ少ないですが、

転石の下にはたくさんのヨコエビや小さな巻貝の仲間が

身を寄せ合っている様子が観察されました。

【藤前海岸の様子】

【ゆったりとした動きで逃げるケフサイソガニ】

【転石の下で身を寄せ合う生き物たち】

この時期は干満の差が大きくなり、日中に広大な干潟が

出現します。そのため、普段は浸水している場所も干上がって

陸地が現れ、その上を散策することができます。

現在、干潟で見られる生き物はまだ少ないですが、

これから気温の上昇に伴って多様な生き物が活動を開始することでしょう。

生き物探しに夢中になっていると周囲の状況が分からなくて、

気がついたら歩いてきた干潟が浸水して帰れないということも・・・

潮が満ちるスピードが速いので、周囲には十分注意して

藤前干潟で生き物観察を楽しまれてはいかがでしょうか。

--------------------------------------------------

◆「藤前干潟マイスター講座」を開催します

藤前干潟が2012年11月18日にラムサール条約登録

10周年を迎えたことを記念して、藤前干潟の生物や

環境に関する講座「藤前干潟マイスター講座」を開催します!

干潟や生き物、環境に少しでも興味がある方ならどなたでも歓迎です。

この機会に藤前干潟の魅力を知り、知識を楽しく深めませんか?

【講座の日程】

第1回 5月18日(土)13:30~15:00「藤前、不思議発見!」

第2回 6月22日(土)10:00~12:00「藤前カニカニ倶楽部」

第3回 7月27日(土)10:00~12:00「あなたにもできる!身近な環境活動」

第4回 9月29日(日)10:00~12:00「藤前野鳥倶楽部」

第5回 11月9日(土)10:00~12:00「解決!今さら聞けない藤前のギモン!」

【開催場所】稲永ビジターセンター

(愛知県名古屋市港区野跡4-11-2)

講座は全5回ですが、個別受講も可能です。

尚、3回以上出席された方には講座の「修了証」をお渡しします!!

奮ってご参加ください。

【お問い合わせ先】

名古屋自然保護官事務所

TEL:052-389-2877

FAX:052-389-2878

MAIL:WB-NAGOYA@env.go.jp

--------------------------------------------------------

◆「藤前干潟ラムサール条約登録10周年」巡回展のお知らせ

名古屋自然保護官事務所では、ラムサール条約登録から

10周年を迎えた藤前干潟をより多くの方に知ってもらうために、

藤前干潟を紹介したパネルの巡回展を行います。

会場のお近くの方はぜひ足をお運びください。

【巡回展の日程】

第1回 期間:4月2日(火)~4月19日(金)

会場:豊田市自然観察の森 ネイチャーセンター

第2回 期間:5月1日(水)~5月31日(金)

会場:多治見市土岐川観察館

第3回 期間:6月5日(水)~6月28日(金)

会場:清須市庄内川水防センター(みずとぴぁ庄内)

第4回 期間:7月2日(火)~7月18日(木)

会場:庄内緑地グリーンプラザ

【お問い合わせ先】

名古屋自然保護官事務所

TEL:052-389-2877

FAX:052-389-2878

MAIL:WB-NAGOYA@env.go.jp

今年度も藤前干潟周辺で見られる自然やイベントなどの

フレッシュな情報をアクティブレンジャー日記で発信して

いきますので、よろしくお願いいたします。

暖かくなってきて、稲永公園周辺で毎年見られる桜の花は

すでに散ってしまいました。藤前干潟は現在どうなっているのか、

その様子をお伝えします。

稲永公園前の干潟では、カニ達が眠りから覚め、

干潟の上をゆったりとした動きで活動している様子が

観察されました。ヨシ原はまだ寒々しい姿をしておりますが、

足元をよく見るとヨシの新芽が顔を出していました。

【稲永公園前のヨシ原の様子】

【ヨシの新芽】

藤前海岸では、地表に出て行動する生き物はまだ少ないですが、

転石の下にはたくさんのヨコエビや小さな巻貝の仲間が

身を寄せ合っている様子が観察されました。

【藤前海岸の様子】

【ゆったりとした動きで逃げるケフサイソガニ】

【転石の下で身を寄せ合う生き物たち】

この時期は干満の差が大きくなり、日中に広大な干潟が

出現します。そのため、普段は浸水している場所も干上がって

陸地が現れ、その上を散策することができます。

現在、干潟で見られる生き物はまだ少ないですが、

これから気温の上昇に伴って多様な生き物が活動を開始することでしょう。

生き物探しに夢中になっていると周囲の状況が分からなくて、

気がついたら歩いてきた干潟が浸水して帰れないということも・・・

潮が満ちるスピードが速いので、周囲には十分注意して

藤前干潟で生き物観察を楽しまれてはいかがでしょうか。

--------------------------------------------------

◆「藤前干潟マイスター講座」を開催します

藤前干潟が2012年11月18日にラムサール条約登録

10周年を迎えたことを記念して、藤前干潟の生物や

環境に関する講座「藤前干潟マイスター講座」を開催します!

干潟や生き物、環境に少しでも興味がある方ならどなたでも歓迎です。

この機会に藤前干潟の魅力を知り、知識を楽しく深めませんか?

【講座の日程】

第1回 5月18日(土)13:30~15:00「藤前、不思議発見!」

第2回 6月22日(土)10:00~12:00「藤前カニカニ倶楽部」

第3回 7月27日(土)10:00~12:00「あなたにもできる!身近な環境活動」

第4回 9月29日(日)10:00~12:00「藤前野鳥倶楽部」

第5回 11月9日(土)10:00~12:00「解決!今さら聞けない藤前のギモン!」

【開催場所】稲永ビジターセンター

(愛知県名古屋市港区野跡4-11-2)

講座は全5回ですが、個別受講も可能です。

尚、3回以上出席された方には講座の「修了証」をお渡しします!!

奮ってご参加ください。

【お問い合わせ先】

名古屋自然保護官事務所

TEL:052-389-2877

FAX:052-389-2878

MAIL:WB-NAGOYA@env.go.jp

--------------------------------------------------------

◆「藤前干潟ラムサール条約登録10周年」巡回展のお知らせ

名古屋自然保護官事務所では、ラムサール条約登録から

10周年を迎えた藤前干潟をより多くの方に知ってもらうために、

藤前干潟を紹介したパネルの巡回展を行います。

会場のお近くの方はぜひ足をお運びください。

【巡回展の日程】

第1回 期間:4月2日(火)~4月19日(金)

会場:豊田市自然観察の森 ネイチャーセンター

第2回 期間:5月1日(水)~5月31日(金)

会場:多治見市土岐川観察館

第3回 期間:6月5日(水)~6月28日(金)

会場:清須市庄内川水防センター(みずとぴぁ庄内)

第4回 期間:7月2日(火)~7月18日(木)

会場:庄内緑地グリーンプラザ

【お問い合わせ先】

名古屋自然保護官事務所

TEL:052-389-2877

FAX:052-389-2878

MAIL:WB-NAGOYA@env.go.jp

2013年03月21日【10周年記念 藤前干潟を未来に繋ぐ人々③】

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー野村 朋子

今日のAR日記では【10周年記念 藤前干潟を未来に繋ぐ人々】の3回目として、

下之一色(しものいっしき)の漁師だった犬飼一夫さんをご紹介します。

.jpg)

【笑顔がすてきな海の男、犬飼さん】

伊勢湾の最も奥にある藤前干潟のさらに奥、

藤前干潟から新川と庄内川を3~4kmさかのぼった所にあるのが下之一色という町です。

下之一色は、伊勢湾台風(昭和34年)頃まで、漁師町として非常に栄えた町です。

その当時は、藤前干潟周辺には今よりも多種多様の海の生き物がおり、

牡蠣養殖や海苔養殖も行われていたそうです。

【下之一色の魚市場 朝市の様子(昭和初期)】

犬飼さんは、この下之一色の町で代々漁師を生業としている家に生まれ(昭和6年のこと)、

小学生の頃から藤前干潟はもちろん、名古屋港を含む伊勢湾の北部で漁をしてきました。

そして、伊勢湾台風後、災害からの名古屋港の復興・開発計画などのために

下之一色の漁師たちが名古屋港での漁業権を放棄せざるを得なくなったとき、

涙をのんでその状況を受け入れた漁師のうちの一人でした。

【伊勢湾台風後の下之一色魚市場周辺の様子】

現在、戦前、戦中、戦後を通しての藤前干潟周辺の様子を語ることのできる方は

少なくなってきています。

そんな中、犬飼さんは漁のことだけではなく、

藤前干潟周辺の昔の町の様子や戦争時の状況を

積極的に伝えようとしてみえます。

漁の再現模型を作ったり、昔の漁の道具(漁具)を集めたり、

昔ながらのヨシ編みや海苔すきをできる道具を作成したりと、

稲永ビジターセンターや藤前活動センターで行われる展示や環境教育プログラムにも

大変貢献されています。

.jpg)

【漁の再現模型の展示】

※稲永ビジターセンター、藤前活動センターに展示しています。

【ヨシ編みの様子】

.jpg)

【海苔すきの様子】

今回の<未来に繋ぐ 藤前干潟インタビュー>も、快く引き受け、

記事に載せきれないくらい多くのことを話してくださいました。

犬飼さんのインタビューでは、主に以下の内容のお話について伺っています。

・下之一色の歴史

・戦時中の生活の様子(学徒動員、空襲、東南海地震など)

・漁の様子、漁師町として栄えた下之一色の様子

・戦時中のこの周辺・生活の様子

・一色電車について

・藤前干潟の今後について

今の藤前干潟周辺の様子しか知らない私にとっては、

犬飼さんから聞くこと全てが、知らないことばかりで、非常に勉強になりました。

ぜひ、皆さんもインタビューを一度お読みいただければと思います。

特に戦時中の空襲などのお話は、犬飼さんの言葉で聞くと、

とても胸に迫るものがあると思います。

【今の藤前干潟の姿は犬飼さんの目にどのように映っているのでしょうか・・・。】

下之一色のご自宅から愛用の自転車で50分かけてセンターまで来てくれる犬飼さん。

これからも、ずっとお元気で藤前干潟の今昔を伝えていっていただきたいです。

~藤前干潟 ラムサール条約登録10周年スローガン~

つなげよう藤前の環、広げよう未来へ。

みんなで作る人と生きものの絆。

下之一色(しものいっしき)の漁師だった犬飼一夫さんをご紹介します。

.jpg)

【笑顔がすてきな海の男、犬飼さん】

伊勢湾の最も奥にある藤前干潟のさらに奥、

藤前干潟から新川と庄内川を3~4kmさかのぼった所にあるのが下之一色という町です。

下之一色は、伊勢湾台風(昭和34年)頃まで、漁師町として非常に栄えた町です。

その当時は、藤前干潟周辺には今よりも多種多様の海の生き物がおり、

牡蠣養殖や海苔養殖も行われていたそうです。

【下之一色の魚市場 朝市の様子(昭和初期)】

犬飼さんは、この下之一色の町で代々漁師を生業としている家に生まれ(昭和6年のこと)、

小学生の頃から藤前干潟はもちろん、名古屋港を含む伊勢湾の北部で漁をしてきました。

そして、伊勢湾台風後、災害からの名古屋港の復興・開発計画などのために

下之一色の漁師たちが名古屋港での漁業権を放棄せざるを得なくなったとき、

涙をのんでその状況を受け入れた漁師のうちの一人でした。

【伊勢湾台風後の下之一色魚市場周辺の様子】

現在、戦前、戦中、戦後を通しての藤前干潟周辺の様子を語ることのできる方は

少なくなってきています。

そんな中、犬飼さんは漁のことだけではなく、

藤前干潟周辺の昔の町の様子や戦争時の状況を

積極的に伝えようとしてみえます。

漁の再現模型を作ったり、昔の漁の道具(漁具)を集めたり、

昔ながらのヨシ編みや海苔すきをできる道具を作成したりと、

稲永ビジターセンターや藤前活動センターで行われる展示や環境教育プログラムにも

大変貢献されています。

.jpg)

【漁の再現模型の展示】

※稲永ビジターセンター、藤前活動センターに展示しています。

【ヨシ編みの様子】

.jpg)

【海苔すきの様子】

今回の<未来に繋ぐ 藤前干潟インタビュー>も、快く引き受け、

記事に載せきれないくらい多くのことを話してくださいました。

犬飼さんのインタビューでは、主に以下の内容のお話について伺っています。

・下之一色の歴史

・戦時中の生活の様子(学徒動員、空襲、東南海地震など)

・漁の様子、漁師町として栄えた下之一色の様子

・戦時中のこの周辺・生活の様子

・一色電車について

・藤前干潟の今後について

今の藤前干潟周辺の様子しか知らない私にとっては、

犬飼さんから聞くこと全てが、知らないことばかりで、非常に勉強になりました。

ぜひ、皆さんもインタビューを一度お読みいただければと思います。

特に戦時中の空襲などのお話は、犬飼さんの言葉で聞くと、

とても胸に迫るものがあると思います。

【今の藤前干潟の姿は犬飼さんの目にどのように映っているのでしょうか・・・。】

下之一色のご自宅から愛用の自転車で50分かけてセンターまで来てくれる犬飼さん。

これからも、ずっとお元気で藤前干潟の今昔を伝えていっていただきたいです。

~藤前干潟 ラムサール条約登録10周年スローガン~

つなげよう藤前の環、広げよう未来へ。

みんなで作る人と生きものの絆。

2013年03月15日干潟の「黒いツブツブ」の正体は?

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー 上野淳一

最近、藤前干潟は春に近づいて潮の干満の差が

大きくなってきました。干潮時には広大な干潟が広がり、

シギやチドリの仲間がエサを探して目まぐるしく動き回る

光景が観察できます。

干潟の上では、まだ生き物の姿はほとんど見られませんが、

転石の下には、イシマキガイ等の巻き貝の仲間やコツブムシ、

ヨコエビの仲間がたくさん身を寄せ合って春を待っているようでした。

【干潟でエサを探す水鳥たち】

【転石の下に群がるコツブムシ類(写真左)と石の下に身を潜めるイシマキガイ(写真右)】

干上がった干潟の表面をよく観察すると、何やら黒い小さな

ツブツブがたくさん散在していることに気づきます。それらは

干潟の上を非常にゆっくりと移動していたので、手に取って

よく観察すると、米粒くらいの小さな巻き貝でした。

このツブツブの正体は、「カワザンショウガイ」という

小さな巻き貝の仲間です。米粒サイズでも立派な大人です。

藤前干潟には、このカワザンショウガイの仲間が数種類

生息することが知られています。それらは小粒で、よく似た

形状をしているので、どれも同じ種類に見えてしまいます。

【干潟の表面や転石の下に群がるカワザンショウガイ類】

30×30cmの方形枠の中に、どれだけのカワザンショウガイが

生息しているのか、調べてみました。ピンセットを使って

一個一個拾い上げ、カウントしていきます。

【方形枠の中から取り出したカワザンショウガイ類】

すると、干潟の陸に近い場所では約220個体(N/0.09㎡)が

確認され、水際ほど個体数が少なく、場所によって生息数が

異なることがわかりました。カワザンショウガイは、どうやら

水が苦手のようで、陸地に近いやや乾燥した干潟上でたくさん

見つかりました。

彼らは干潟表面の有機物や微細藻類等を食べており、

干潟のお掃除屋さんとして働いています。体はとても小さいですが、

個体数が大変多いので干潟の浄化主体の一員として重要な役割を

担っているのではないかと思います。

ぜひ、藤前干潟に足を運んで、カワザンショウガイを

探してみてはいかがでしょうか?

大きくなってきました。干潮時には広大な干潟が広がり、

シギやチドリの仲間がエサを探して目まぐるしく動き回る

光景が観察できます。

干潟の上では、まだ生き物の姿はほとんど見られませんが、

転石の下には、イシマキガイ等の巻き貝の仲間やコツブムシ、

ヨコエビの仲間がたくさん身を寄せ合って春を待っているようでした。

【干潟でエサを探す水鳥たち】

【転石の下に群がるコツブムシ類(写真左)と石の下に身を潜めるイシマキガイ(写真右)】

干上がった干潟の表面をよく観察すると、何やら黒い小さな

ツブツブがたくさん散在していることに気づきます。それらは

干潟の上を非常にゆっくりと移動していたので、手に取って

よく観察すると、米粒くらいの小さな巻き貝でした。

このツブツブの正体は、「カワザンショウガイ」という

小さな巻き貝の仲間です。米粒サイズでも立派な大人です。

藤前干潟には、このカワザンショウガイの仲間が数種類

生息することが知られています。それらは小粒で、よく似た

形状をしているので、どれも同じ種類に見えてしまいます。

【干潟の表面や転石の下に群がるカワザンショウガイ類】

30×30cmの方形枠の中に、どれだけのカワザンショウガイが

生息しているのか、調べてみました。ピンセットを使って

一個一個拾い上げ、カウントしていきます。

【方形枠の中から取り出したカワザンショウガイ類】

すると、干潟の陸に近い場所では約220個体(N/0.09㎡)が

確認され、水際ほど個体数が少なく、場所によって生息数が

異なることがわかりました。カワザンショウガイは、どうやら

水が苦手のようで、陸地に近いやや乾燥した干潟上でたくさん

見つかりました。

彼らは干潟表面の有機物や微細藻類等を食べており、

干潟のお掃除屋さんとして働いています。体はとても小さいですが、

個体数が大変多いので干潟の浄化主体の一員として重要な役割を

担っているのではないかと思います。

ぜひ、藤前干潟に足を運んで、カワザンショウガイを

探してみてはいかがでしょうか?

2013年03月14日「藤前干潟 ラムサール条約登録10周年 特設ページ」のご案内

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー野村 朋子

随分暖かくなり、藤前干潟で冬を過ごすカモたちは北へ戻り始めたようで、

カモたちの数が徐々に減ってきています。

春は別れと出会いの季節。

別れがあれば、新しい渡り鳥たちとの出会いもあるのですが、

やはりちょっとさみしい気持ちになりますね。

【干潟の縁の小さな点々がカモたちです。】

さて、3月も半ばとなり、今年度もいよいよ終わりに近づいてきました。

平成24年11月18日にラムサール条約に登録されて10周年を迎えた藤前干潟。

【稲永ビジターセンター内の10周年記念の横断幕(赤枠内)】

11月17日・18日に開催された「藤前干潟ふれあいデー2012」の中では、

10周年を記念して式典やシンポジウム、講演会などが行われ、

多くの方に出席、参加していただきました。

また、中部地方環境事務所では、今年度のラムサール条約登録10周年記念事業として

「藤前干潟 ラムサール条約登録10周年 特設ページ」を作成しました。

【ラムサール条約登録10周年の特設ページ】

このページには、以前の日記でも紹介している<未来に繋ぐ 藤前干潟インタビュー>や、

藤前干潟の歴史、藤前干潟に生息する鳥類や底生生物の変化などの紹介があります。

まだ掲載されていない項目もありますが、間もなくアップの予定です。

藤前干潟の総合案内ページ「藤前干潟 ~人と自然をつなぐ翔橋~」と合わせて、ご利用ください。

そして、来年度の10周年記念事業として、

藤前干潟を紹介したパネルの巡回展示や藤前干潟に関する講習会を行う予定です。

予定が決まり次第、この日記でも随時ご案内していきたいと思いますので

ぜひ、足をお運びください!

【干潟の上のハマシギたち(3月12日撮影)】

~藤前干潟 ラムサール条約登録10周年スローガン~

つなげよう藤前の環、広げよう未来へ。

みんなで作る人と生きものの絆。

カモたちの数が徐々に減ってきています。

春は別れと出会いの季節。

別れがあれば、新しい渡り鳥たちとの出会いもあるのですが、

やはりちょっとさみしい気持ちになりますね。

【干潟の縁の小さな点々がカモたちです。】

さて、3月も半ばとなり、今年度もいよいよ終わりに近づいてきました。

平成24年11月18日にラムサール条約に登録されて10周年を迎えた藤前干潟。

【稲永ビジターセンター内の10周年記念の横断幕(赤枠内)】

11月17日・18日に開催された「藤前干潟ふれあいデー2012」の中では、

10周年を記念して式典やシンポジウム、講演会などが行われ、

多くの方に出席、参加していただきました。

また、中部地方環境事務所では、今年度のラムサール条約登録10周年記念事業として

「藤前干潟 ラムサール条約登録10周年 特設ページ」を作成しました。

【ラムサール条約登録10周年の特設ページ】

このページには、以前の日記でも紹介している<未来に繋ぐ 藤前干潟インタビュー>や、

藤前干潟の歴史、藤前干潟に生息する鳥類や底生生物の変化などの紹介があります。

まだ掲載されていない項目もありますが、間もなくアップの予定です。

藤前干潟の総合案内ページ「藤前干潟 ~人と自然をつなぐ翔橋~」と合わせて、ご利用ください。

そして、来年度の10周年記念事業として、

藤前干潟を紹介したパネルの巡回展示や藤前干潟に関する講習会を行う予定です。

予定が決まり次第、この日記でも随時ご案内していきたいと思いますので

ぜひ、足をお運びください!

【干潟の上のハマシギたち(3月12日撮影)】

~藤前干潟 ラムサール条約登録10周年スローガン~

つなげよう藤前の環、広げよう未来へ。

みんなで作る人と生きものの絆。

2013年03月05日ゴカイ展開催中!

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー野村 朋子

今日は啓蟄。

干潟の泥の中などからも様々な生き物たちがいよいよ動き始めたかと思うと、

屋内でじっとしているのは何だかもったいないような気がしてきます。

今年はどんな干潟の生き物たちとの出会いがあるのか、楽しみです。

.jpg)

【庄内川に干出した干潟(2月26日撮影)】

さて、藤前活動センターでは、現在「ゴカイ展」を開催しています。

ゴカイってただの赤い糸みたいだし、何だか気持ち悪い生き物だと

思われる方もいるかもしれませんが、実はとっても興味深い生き物なんです。

【ゴカイ展のポスター】

ゴカイは、鳥や魚などの餌となるだけではなく、

干潟という環境を支える大きな働きをしています。

小さな生き物ですが、干潟という生態系を支える大きな大きな存在なのです。

【ゴカイの仲間】

今回の展示では、藤前干潟でよく観察できる「ヤマトカワゴカイ」という

ゴカイについて詳しく紹介しています。

また、「生殖群泳」と呼ばれる多数のヤマトカワゴカイが遊泳する映像も

ご覧いただけます。

(*生殖群泳は釣り用語で「バチ抜け」とも呼ばれます。)

ヤマトカワゴカイの生殖群泳は今の時期(2~3月)の

大潮の夜の満潮時に観察されるものです。

ゴカイの干潟を支える働きとは何?

生殖群泳って何のためにするの??

ゴカイのことを知りたい方はぜひ、ゴカイ展を見に来てくださいね。

ゴカイと記念撮影もできますよ!!

◆「ゴカイ展」のご案内◆

開催時期:2013年2月22日(金)~3月30日(土)

開催場所:藤前活動センター1階

休館日:3月4日(月)、11日(月)、18日(月)、25日(月)、27日(水)

問い合わせ先:藤前活動センター TEL:052-309-7260

~藤前干潟 ラムサール条約登録10周年スローガン~

つなげよう藤前の環、広げよう未来へ。

みんなで作る人と生きものの絆。

干潟の泥の中などからも様々な生き物たちがいよいよ動き始めたかと思うと、

屋内でじっとしているのは何だかもったいないような気がしてきます。

今年はどんな干潟の生き物たちとの出会いがあるのか、楽しみです。

.jpg)

【庄内川に干出した干潟(2月26日撮影)】

さて、藤前活動センターでは、現在「ゴカイ展」を開催しています。

ゴカイってただの赤い糸みたいだし、何だか気持ち悪い生き物だと

思われる方もいるかもしれませんが、実はとっても興味深い生き物なんです。

【ゴカイ展のポスター】

ゴカイは、鳥や魚などの餌となるだけではなく、

干潟という環境を支える大きな働きをしています。

小さな生き物ですが、干潟という生態系を支える大きな大きな存在なのです。

【ゴカイの仲間】

今回の展示では、藤前干潟でよく観察できる「ヤマトカワゴカイ」という

ゴカイについて詳しく紹介しています。

また、「生殖群泳」と呼ばれる多数のヤマトカワゴカイが遊泳する映像も

ご覧いただけます。

(*生殖群泳は釣り用語で「バチ抜け」とも呼ばれます。)

ヤマトカワゴカイの生殖群泳は今の時期(2~3月)の

大潮の夜の満潮時に観察されるものです。

ゴカイの干潟を支える働きとは何?

生殖群泳って何のためにするの??

ゴカイのことを知りたい方はぜひ、ゴカイ展を見に来てくださいね。

ゴカイと記念撮影もできますよ!!

◆「ゴカイ展」のご案内◆

開催時期:2013年2月22日(金)~3月30日(土)

開催場所:藤前活動センター1階

休館日:3月4日(月)、11日(月)、18日(月)、25日(月)、27日(水)

問い合わせ先:藤前活動センター TEL:052-309-7260

~藤前干潟 ラムサール条約登録10周年スローガン~

つなげよう藤前の環、広げよう未来へ。

みんなで作る人と生きものの絆。

2013年02月26日海の「くっつき虫」はどこがお好み?

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー 上野淳一

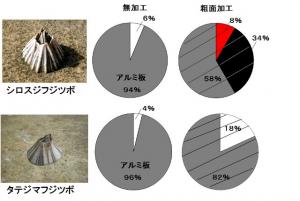

藤前干潟周辺では、岩石表面や堤防岸壁にフジツボや

カキの仲間がたくさんくっついている様子を観察する

ことができます。これらは「付着生物」と呼ばれており、

海水の影響がある水域で何かにくっついて生活する生き物です。

稲永ビジターセンター1Fのレクチャー室前には、

「フジツボコーナー」があり、フジツボの面白い生態を

紹介しています。フジツボを含めた付着生物がどんな物に

くっついて成長していくのか、分かりやすく展示できないかと考え、

色や材質の異なった板を河口域に設置して、生物が付着する様子を

観察してみました。

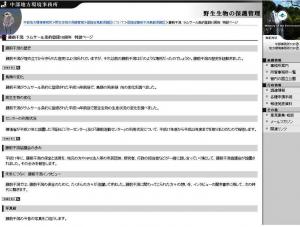

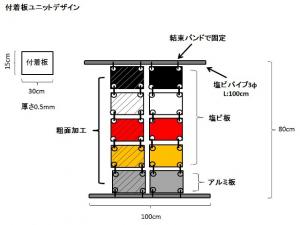

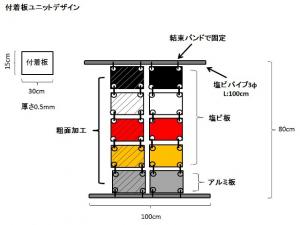

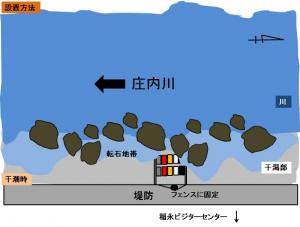

~方法~

実験に用いた板は4色(白・黒・赤・黄)の塩ビ板とアルミ板です。

また、実験板は表面状態の違いで、付着生物の付きやすさに差が見ら

れるのか調べるため、無加工の光沢板と表面に粗面加工を施した板の

2種類の実験板を作成しました。

実験は昨年5~12月の期間で実施し、実験板ユニットは稲永ビジター

センター前の庄内川河口域潮間帯に設置しました。

(国土交通省庄内川河川事務所の了解を得ています)

【実験板デザイン】

【設置場所(庄内川河口)】

~結果~

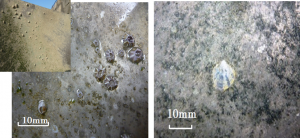

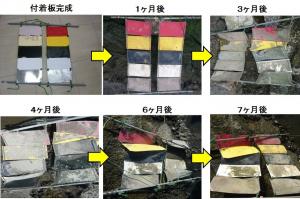

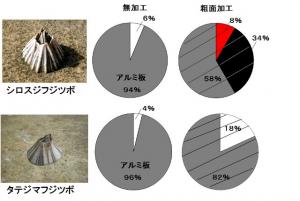

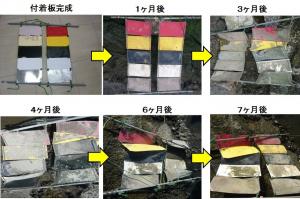

付着板を庄内川河口堤防に約7ヶ月間設置した結果、

大小様々なフジツボ類が付着しました(表-1)。

塩ビ板の色彩および表面条件の違いによる付着生物の

付着板への付きやすさは、付着個体数が1~4個体と少なく、

今回の実験では判断できませんでした。しかし、実験板の

材質による違いは顕著に見られ、フジツボ類は塩ビ板に比べて

アルミ(金属)板に付着しやすいことが分かりました。

【付着したフジツボ類の割合(グラフ色は板色を表す)】

アルミ板では、粗面加工板に比べて無加工板の方が

フジツボ類は多く付着する結果となりました。当初は

板の表面に凹凸がある方が引っかかりやすく、

多くの生物が付くであろうと予想していたので、

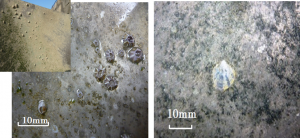

想定外の結果となり驚きました。また、無加工板には

フジツボ類の他に小型カキ類が1個体確認されました。

【アルミ板(無加工)に付着したフジツボ類(写真左)とカキ類(写真右)】

フジツボ類の付着がアルミ板で初めて確認されたのは

10月頃であり、その後徐々に分布の拡大と成長が見られました。

フジツボ類は殻長約1.2mmの小型個体から最大約13mmの大型

個体まで確認されました。

付着生物の着生には、それぞれの種に適した水温、水流、水深、

光環境条件が存在することが知られています。長期的な実験を行えば、

さらに多くの生物が付着し、くっつきやすい基盤が明らかとなる

のではないでしょうか。

【付着板の時系列変化】

~まとめ~

実験から以下のことが明らかとなりました。

1)付着板にはシロスジフジツボとタテジマフジツボ、カキ類の3種の着生が確認された。

2)フジツボ類は塩ビ製板より、アルミ(金属)板に付着しやすい。

3)アルミ板では、付着板の表面状態に関わらず付着生物は着生する。

今回の実験で使用した付着板は、3月上旬頃から稲永ビジターセンター

1Fのフジツボコーナーに展示予定ですので、是非詳しい結果を

見に来て下さい。

カキの仲間がたくさんくっついている様子を観察する

ことができます。これらは「付着生物」と呼ばれており、

海水の影響がある水域で何かにくっついて生活する生き物です。

稲永ビジターセンター1Fのレクチャー室前には、

「フジツボコーナー」があり、フジツボの面白い生態を

紹介しています。フジツボを含めた付着生物がどんな物に

くっついて成長していくのか、分かりやすく展示できないかと考え、

色や材質の異なった板を河口域に設置して、生物が付着する様子を

観察してみました。

~方法~

実験に用いた板は4色(白・黒・赤・黄)の塩ビ板とアルミ板です。

また、実験板は表面状態の違いで、付着生物の付きやすさに差が見ら

れるのか調べるため、無加工の光沢板と表面に粗面加工を施した板の

2種類の実験板を作成しました。

実験は昨年5~12月の期間で実施し、実験板ユニットは稲永ビジター

センター前の庄内川河口域潮間帯に設置しました。

(国土交通省庄内川河川事務所の了解を得ています)

【実験板デザイン】

【設置場所(庄内川河口)】

~結果~

付着板を庄内川河口堤防に約7ヶ月間設置した結果、

大小様々なフジツボ類が付着しました(表-1)。

塩ビ板の色彩および表面条件の違いによる付着生物の

付着板への付きやすさは、付着個体数が1~4個体と少なく、

今回の実験では判断できませんでした。しかし、実験板の

材質による違いは顕著に見られ、フジツボ類は塩ビ板に比べて

アルミ(金属)板に付着しやすいことが分かりました。

【付着したフジツボ類の割合(グラフ色は板色を表す)】

アルミ板では、粗面加工板に比べて無加工板の方が

フジツボ類は多く付着する結果となりました。当初は

板の表面に凹凸がある方が引っかかりやすく、

多くの生物が付くであろうと予想していたので、

想定外の結果となり驚きました。また、無加工板には

フジツボ類の他に小型カキ類が1個体確認されました。

【アルミ板(無加工)に付着したフジツボ類(写真左)とカキ類(写真右)】

フジツボ類の付着がアルミ板で初めて確認されたのは

10月頃であり、その後徐々に分布の拡大と成長が見られました。

フジツボ類は殻長約1.2mmの小型個体から最大約13mmの大型

個体まで確認されました。

付着生物の着生には、それぞれの種に適した水温、水流、水深、

光環境条件が存在することが知られています。長期的な実験を行えば、

さらに多くの生物が付着し、くっつきやすい基盤が明らかとなる

のではないでしょうか。

【付着板の時系列変化】

~まとめ~

実験から以下のことが明らかとなりました。

1)付着板にはシロスジフジツボとタテジマフジツボ、カキ類の3種の着生が確認された。

2)フジツボ類は塩ビ製板より、アルミ(金属)板に付着しやすい。

3)アルミ板では、付着板の表面状態に関わらず付着生物は着生する。

今回の実験で使用した付着板は、3月上旬頃から稲永ビジターセンター

1Fのフジツボコーナーに展示予定ですので、是非詳しい結果を

見に来て下さい。

2013年02月19日稲永ヨシ原の1年

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー野村 朋子

稲永ビジターセンターから庄内川沿いに北(上流)へ向かって5分程度歩いた場所に、

ヨシという植物が群生する小さな干潟があります。

私たちはここを「稲永(いなえ)ヨシ原」と呼んでいます。

.jpg)

【稲永ヨシ原。コンクリートのスロープがあるのが特徴です。】

稲永ヨシ原は、国指定藤前干潟鳥獣保護区全体から見ると、

とても小さな面積の場所なのですが、

人と生き物の接点として非常に大事な場所となっています。

ここには、ヨシ原、砂干潟、泥干潟、転石、コンクリートの割れ目という多様な環境が

小規模ながらも集まっており、一度に多様な生き物を見ることができます。

生き物を探し、生き物によってすむ場所が違うことを見て学ぶことのできる

干潟の生き物の観察にはうってつけの場所です。

【子どもたちに大人気のカニもたくさんの種類が見られます。】

また、ここは、冬に訪れる多くのカモやカモメが休み、餌を採る場所となっています。

そして、これを見るためにカメラマンやバードウォッチングをする人が

たくさん訪れます。

.jpg)

【スロープで休むカモとカモメたち】

稲永ビジターセンターや市民団体などが、

稲永ヨシ原の生き物観察会や野鳥観察会、ヨシ刈りなどの

イベントを頻繁に行っている場所でもあります。

また、大学や市民団体によって生き物などの調査も行われています。

.jpg)

【稲永ヨシ原の生き物観察会】

さらに、ここは、堤防の形状から庄内川の水の流れがぶつかる場所となっているため

プラスチック製品などのごみが大量に漂着し、とどまる場所となってしまっています。

地元の方などによる清掃が行われ、維持されている場所でもあるのです。

.jpg)

【地元の方の清掃活動】

この約1年間、私たちはこの稲永ヨシ原の様子を記録してきました。

春に芽を出し、2mほどの長さまで成長した後、

穂を出して枯れるヨシとヨシ原の変化を追うことができました。

【稲永ヨシ原の1年】

今現在、ヨシは枯れており、稲永ヨシ原に棲むカニなどの生き物も影を潜めています。

一見とても寂しい景色が広がっていますが、

先週、泥の中から、小さなヨシの新しい芽が出ているのをみつけました。

3月も終わりになれば、ピンと上に伸びた若々しい緑色をした茎と葉が見られるはずです。

【長さ5cmほどのヨシの芽】

もうすぐ、稲永ヨシ原の生き物たちが活発に活動する季節がまた巡ってきます。

今年も子ども達が生き物をみつけ、喜ぶ声がたくさん聞けたら良いです。

今後もこの稲永ヨシ原を見ていきたいと思います。

~藤前干潟 ラムサール条約登録10周年スローガン~

つなげよう藤前の環、広げよう未来へ。

みんなで作る人と生きものの絆。

ヨシという植物が群生する小さな干潟があります。

私たちはここを「稲永(いなえ)ヨシ原」と呼んでいます。

.jpg)

【稲永ヨシ原。コンクリートのスロープがあるのが特徴です。】

稲永ヨシ原は、国指定藤前干潟鳥獣保護区全体から見ると、

とても小さな面積の場所なのですが、

人と生き物の接点として非常に大事な場所となっています。

ここには、ヨシ原、砂干潟、泥干潟、転石、コンクリートの割れ目という多様な環境が

小規模ながらも集まっており、一度に多様な生き物を見ることができます。

生き物を探し、生き物によってすむ場所が違うことを見て学ぶことのできる

干潟の生き物の観察にはうってつけの場所です。

【子どもたちに大人気のカニもたくさんの種類が見られます。】

また、ここは、冬に訪れる多くのカモやカモメが休み、餌を採る場所となっています。

そして、これを見るためにカメラマンやバードウォッチングをする人が

たくさん訪れます。

.jpg)

【スロープで休むカモとカモメたち】

稲永ビジターセンターや市民団体などが、

稲永ヨシ原の生き物観察会や野鳥観察会、ヨシ刈りなどの

イベントを頻繁に行っている場所でもあります。

また、大学や市民団体によって生き物などの調査も行われています。

.jpg)

【稲永ヨシ原の生き物観察会】

さらに、ここは、堤防の形状から庄内川の水の流れがぶつかる場所となっているため

プラスチック製品などのごみが大量に漂着し、とどまる場所となってしまっています。

地元の方などによる清掃が行われ、維持されている場所でもあるのです。

.jpg)

【地元の方の清掃活動】

この約1年間、私たちはこの稲永ヨシ原の様子を記録してきました。

春に芽を出し、2mほどの長さまで成長した後、

穂を出して枯れるヨシとヨシ原の変化を追うことができました。

【稲永ヨシ原の1年】

今現在、ヨシは枯れており、稲永ヨシ原に棲むカニなどの生き物も影を潜めています。

一見とても寂しい景色が広がっていますが、

先週、泥の中から、小さなヨシの新しい芽が出ているのをみつけました。

3月も終わりになれば、ピンと上に伸びた若々しい緑色をした茎と葉が見られるはずです。

【長さ5cmほどのヨシの芽】

もうすぐ、稲永ヨシ原の生き物たちが活発に活動する季節がまた巡ってきます。

今年も子ども達が生き物をみつけ、喜ぶ声がたくさん聞けたら良いです。

今後もこの稲永ヨシ原を見ていきたいと思います。

~藤前干潟 ラムサール条約登録10周年スローガン~

つなげよう藤前の環、広げよう未来へ。

みんなで作る人と生きものの絆。

2013年02月13日【10周年記念 藤前干潟を未来に繋ぐ人々②】

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー野村 朋子

【10周年記念 藤前干潟を未来に繋ぐ人々】の2回目は、

藤前干潟のクリーン大作戦実行委員会の実行委員長である坂野一博さんを

ご紹介したいと思います。

【藤前活動センターにて笑顔でインタビューに応じてくださった坂野さん】

1回目に紹介した森井さんは「野鳥」を軸に藤前干潟で活動されてきた方でしたが、

今回ご紹介する坂野さんは藤前干潟の「ごみ清掃」に尽力されている方です。

坂野さんが実行委員長を務めている藤前干潟クリーン大作戦実行委員会は、

春と秋の年2回、藤前干潟での清掃活動を実施しています。

.jpg)

【藤前干潟クリーン大作戦での清掃風景】

2004年から始まったこの活動への参加者は徐々に増え、

17回目となった2012年秋のクリーン大作戦には1,000名を超える市民が参加し、

藤前干潟最大の清掃活動となっています。

2012年秋の藤前干潟クリーン大作戦の様子はコチラ↓

*アクティブ・レンジャー日記「漂着ごみとの戦い~藤前干潟クリーン大作戦」

藤前干潟クリーン大作戦実行委員会や活動の詳細はコチラ↓

*藤前干潟クリーン大作戦実行委員会HP

*ちゅうぶの環16号(2011年冬号)の5ページ

坂野さんは、藤前干潟のすぐ傍で生まれ育ち、

藤前干潟を目の前に暮らしてきた地元の方です。

藤前干潟周辺にも非常な大きな被害を与えた伊勢湾台風を経験し、

その後急速に発展していった名古屋港周辺を間近で見てこられました。

現在は清掃活動を通して藤前干潟の保全に携われている坂野さんですが、

昔は藤前干潟の自然としての「価値」について意識することはなかったそうです。

なぜなら、地元の方にとって藤前干潟は、いつもそこにあって

当たり前のものだったからです。

【藤前干潟の風景】

しかし、坂野さんは藤前干潟の埋め立て計画が発表された後、

埋め立て反対活動の最前線に立たれることとなります。

反対運動には、研究者、教育者、子どもを持つ方、自然や野鳥保護団体などの

多くの方が、藤前干潟という自然の保全を訴えました。

しかし、地元住民である坂野さんが反対活動をされたのは、

藤前干潟の保全のためだけではなかったそうです。

反対活動への強い思いについては、ぜひ<未来へ繋ぐ 藤前干潟インタビュー>を読んで、

坂野さんの言葉から直接感じてみてほしいと思います。

坂野さんの<未来へ繋ぐ 藤前干潟インタビュー>の中では

以下のようなお話を伺っています。

・子どもの頃の藤前干潟周辺の様子

・伊勢湾台風の様子

・藤前干潟の保全に関わった経緯と保全活動

・クリーン大作戦に関わった経緯

・今後の藤前干潟への思い

特に保全活動時の地元の方々の思いを知ると、

いろいろなことを考えさせられるのではないでしょうか。

インタビューは少々長いものになっていますが、

ぜひ、一度目を通してもらえれば嬉しいです。

最近の坂野さんは、ますます忙しく活動されています。

1月28日には「第2回ごみと水を考える集い」が開かれ、

庄内川などで保全や環境教育活動などをする団体が集まり

奈佐の浜(三重県鳥羽市答志島)の清掃活動や

各団体の活動について報告がされました。

【ごみと水を考える集いで挨拶をされる坂野さん】

今後、さらに団体間での連携を深め、広めていきたいというのが坂野さんや

活動に携わっている皆さんの思いです。

こんな思いがずっとつながっていくと良いと私も願っています。

~藤前干潟 ラムサール条約登録10周年スローガン~

つなげよう藤前の環、広げよう未来へ。

みんなで作る人と生きものの絆。

藤前干潟のクリーン大作戦実行委員会の実行委員長である坂野一博さんを

ご紹介したいと思います。

【藤前活動センターにて笑顔でインタビューに応じてくださった坂野さん】

1回目に紹介した森井さんは「野鳥」を軸に藤前干潟で活動されてきた方でしたが、

今回ご紹介する坂野さんは藤前干潟の「ごみ清掃」に尽力されている方です。

坂野さんが実行委員長を務めている藤前干潟クリーン大作戦実行委員会は、

春と秋の年2回、藤前干潟での清掃活動を実施しています。

.jpg)

【藤前干潟クリーン大作戦での清掃風景】

2004年から始まったこの活動への参加者は徐々に増え、

17回目となった2012年秋のクリーン大作戦には1,000名を超える市民が参加し、

藤前干潟最大の清掃活動となっています。

2012年秋の藤前干潟クリーン大作戦の様子はコチラ↓

*アクティブ・レンジャー日記「漂着ごみとの戦い~藤前干潟クリーン大作戦」

藤前干潟クリーン大作戦実行委員会や活動の詳細はコチラ↓

*藤前干潟クリーン大作戦実行委員会HP

*ちゅうぶの環16号(2011年冬号)の5ページ

坂野さんは、藤前干潟のすぐ傍で生まれ育ち、

藤前干潟を目の前に暮らしてきた地元の方です。

藤前干潟周辺にも非常な大きな被害を与えた伊勢湾台風を経験し、

その後急速に発展していった名古屋港周辺を間近で見てこられました。

現在は清掃活動を通して藤前干潟の保全に携われている坂野さんですが、

昔は藤前干潟の自然としての「価値」について意識することはなかったそうです。

なぜなら、地元の方にとって藤前干潟は、いつもそこにあって

当たり前のものだったからです。

【藤前干潟の風景】

しかし、坂野さんは藤前干潟の埋め立て計画が発表された後、

埋め立て反対活動の最前線に立たれることとなります。

反対運動には、研究者、教育者、子どもを持つ方、自然や野鳥保護団体などの

多くの方が、藤前干潟という自然の保全を訴えました。

しかし、地元住民である坂野さんが反対活動をされたのは、

藤前干潟の保全のためだけではなかったそうです。

反対活動への強い思いについては、ぜひ<未来へ繋ぐ 藤前干潟インタビュー>を読んで、

坂野さんの言葉から直接感じてみてほしいと思います。

坂野さんの<未来へ繋ぐ 藤前干潟インタビュー>の中では

以下のようなお話を伺っています。

・子どもの頃の藤前干潟周辺の様子

・伊勢湾台風の様子

・藤前干潟の保全に関わった経緯と保全活動

・クリーン大作戦に関わった経緯

・今後の藤前干潟への思い

特に保全活動時の地元の方々の思いを知ると、

いろいろなことを考えさせられるのではないでしょうか。

インタビューは少々長いものになっていますが、

ぜひ、一度目を通してもらえれば嬉しいです。

最近の坂野さんは、ますます忙しく活動されています。

1月28日には「第2回ごみと水を考える集い」が開かれ、

庄内川などで保全や環境教育活動などをする団体が集まり

奈佐の浜(三重県鳥羽市答志島)の清掃活動や

各団体の活動について報告がされました。

【ごみと水を考える集いで挨拶をされる坂野さん】

今後、さらに団体間での連携を深め、広めていきたいというのが坂野さんや

活動に携わっている皆さんの思いです。

こんな思いがずっとつながっていくと良いと私も願っています。

~藤前干潟 ラムサール条約登録10周年スローガン~

つなげよう藤前の環、広げよう未来へ。

みんなで作る人と生きものの絆。

2013年01月31日生物に影響を与えるゴミは藤前干潟にどれだけあるの?

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー 上野淳一

藤前干潟では、不法投棄や漂着ゴミが数多く見られていることは、

これまでにご紹介してきました。藤前干潟に関わる団体や個人が

協力して清掃活動を行う「藤前干潟クリーン大作戦」は年に2回

実施されますが、全ての区域のゴミを回収することはできず、

活動実施後に一時的にきれいな状態になるものの、時間が経てば

再びゴミが漂着して元通りの状態になります。

これらのゴミは、藤前干潟周辺の景観を損なうだけでなく、

鳥類がロープや釣り糸などに絡まり、また微細ゴミをエサと

間違って食べてしまうなど、干潟を利用する生き物に悪影響を及ぼします。

【鳥が誤飲する微細プラスティック】【シート状ゴミはカニの巣穴掘りを妨げる】

そこで中部地方環境事務所は、藤前干潟における

生物に影響を与えるゴミを回収することをベースとして、どこに

どのような種類のゴミがどれだけ存在しているのか把握するために、

事業者に業務を委託して、ゴミ清掃調査を昨年8月頃から

毎月4~5回程度実施しています。

水域内のゴミ分布状況を把握して、散在するゴミを撤去する

ことによって野鳥への被害を減らし、また、エサとなる

底生生物の生息地を確保するためにも重要な業務です。

調査対象地は、藤前干潟鳥獣保護区内の

藤前地区、新川地区、中堤地区、庄内川地区で、

1回の作業につき5~6名の作業員が各調査区域で調査しています。

【調査範囲の選定】

調査の内容は、各調査区域にて決められた範囲内(100㎡)の

ゴミを回収し、その中で鳥獣の生息や自然観察会に影響を与えるような

ゴミ(釣り糸、釣り針、微細ゴミ、シート状のゴミ、ガラス片など)と

その他のゴミに大きく分類します。

発泡スチロールやプラスティック等の細かい破片は、

鳥類が餌と間違って食べてしまう可能性があり、釣り針や糸は

鳥の体に絡まる心配があります。ビニールシートなどのシート状の

ゴミは干潟上を覆って泥の状態を悪くする上に、カニやゴカイ等が

巣穴を掘れなくなってしまいます。これらのゴミは「生物に影響を与える

ゴミ」に、それ以外のゴミは「その他のゴミ」として分類します。

【回収したゴミを分類します】

【分類別に重量を計測】

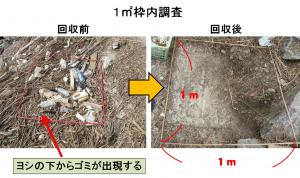

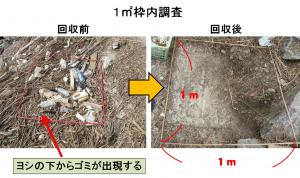

回収作業範囲内の任意の場所に1×1m(1㎡)の方形枠を1カ所設置して、

枠内の「生物に影響するゴミ」と「その他のゴミ」を分類計数し、

回収したゴミはそれぞれ重量を計測します。

プラスティックゴミは自然分解されないので、土に戻らず

いつまで経ってもその場所に存在し続け、波や強い紫外線の影響で

劣化が進み、細かく砕けて回収が困難となります。

この小さなプラスティック片の量も把握するために、労力が必要ですが

全て回収します。

ヨシ原付近の調査地点では、落葉したヨシくずが多く堆積しており、

表面にはゴミは見られず、きれいサッパリしていますが、下に掘り進んでいくと

ザクザクとゴミが湧いてきます。また、細かいゴミほど底に堆積しており、

ゴミとヨシが層構造になっている場所も見受けられます。

【1㎡枠内調査の様子】

各地点のデータを蓄積して分析すると、場所によってゴミの

分布特性が異なることが分かり、調査範囲全体にペットボトルや

発泡スチロールが優占している場所や直径5mm以下の微細な

レジンペレットが多く堆積している場所、ほとんどゴミが見られない場所など様々です。

調査員は作業中に「前回の場所よりもペットッボトルが多いぁ」

「今日は古いゴミばかりや」「この場所は釣り具がようけ落ちとるで

釣りスポットになっとるんやろか」と気づいた事を口々に話して、

調査を重ねると各調査地点の特徴に気づいている様子でした。

【作業風景】

このように、藤前干潟水域におけるゴミの分布特性が徐々に

明らかとなってきましたので、藤前干潟には生物に影響を与える

ゴミが一体どれだけ散在しているのか、3月末のゴミ清掃業務が

終了次第、AR日記でお伝えしたいと思います。

これまでにご紹介してきました。藤前干潟に関わる団体や個人が

協力して清掃活動を行う「藤前干潟クリーン大作戦」は年に2回

実施されますが、全ての区域のゴミを回収することはできず、

活動実施後に一時的にきれいな状態になるものの、時間が経てば

再びゴミが漂着して元通りの状態になります。

これらのゴミは、藤前干潟周辺の景観を損なうだけでなく、

鳥類がロープや釣り糸などに絡まり、また微細ゴミをエサと

間違って食べてしまうなど、干潟を利用する生き物に悪影響を及ぼします。

【鳥が誤飲する微細プラスティック】【シート状ゴミはカニの巣穴掘りを妨げる】

そこで中部地方環境事務所は、藤前干潟における

生物に影響を与えるゴミを回収することをベースとして、どこに

どのような種類のゴミがどれだけ存在しているのか把握するために、

事業者に業務を委託して、ゴミ清掃調査を昨年8月頃から

毎月4~5回程度実施しています。

水域内のゴミ分布状況を把握して、散在するゴミを撤去する

ことによって野鳥への被害を減らし、また、エサとなる

底生生物の生息地を確保するためにも重要な業務です。

調査対象地は、藤前干潟鳥獣保護区内の

藤前地区、新川地区、中堤地区、庄内川地区で、

1回の作業につき5~6名の作業員が各調査区域で調査しています。

【調査範囲の選定】

調査の内容は、各調査区域にて決められた範囲内(100㎡)の

ゴミを回収し、その中で鳥獣の生息や自然観察会に影響を与えるような

ゴミ(釣り糸、釣り針、微細ゴミ、シート状のゴミ、ガラス片など)と

その他のゴミに大きく分類します。

発泡スチロールやプラスティック等の細かい破片は、

鳥類が餌と間違って食べてしまう可能性があり、釣り針や糸は

鳥の体に絡まる心配があります。ビニールシートなどのシート状の

ゴミは干潟上を覆って泥の状態を悪くする上に、カニやゴカイ等が

巣穴を掘れなくなってしまいます。これらのゴミは「生物に影響を与える

ゴミ」に、それ以外のゴミは「その他のゴミ」として分類します。

【回収したゴミを分類します】

【分類別に重量を計測】

回収作業範囲内の任意の場所に1×1m(1㎡)の方形枠を1カ所設置して、

枠内の「生物に影響するゴミ」と「その他のゴミ」を分類計数し、

回収したゴミはそれぞれ重量を計測します。

プラスティックゴミは自然分解されないので、土に戻らず

いつまで経ってもその場所に存在し続け、波や強い紫外線の影響で

劣化が進み、細かく砕けて回収が困難となります。

この小さなプラスティック片の量も把握するために、労力が必要ですが

全て回収します。

ヨシ原付近の調査地点では、落葉したヨシくずが多く堆積しており、

表面にはゴミは見られず、きれいサッパリしていますが、下に掘り進んでいくと

ザクザクとゴミが湧いてきます。また、細かいゴミほど底に堆積しており、

ゴミとヨシが層構造になっている場所も見受けられます。

【1㎡枠内調査の様子】

各地点のデータを蓄積して分析すると、場所によってゴミの

分布特性が異なることが分かり、調査範囲全体にペットボトルや

発泡スチロールが優占している場所や直径5mm以下の微細な

レジンペレットが多く堆積している場所、ほとんどゴミが見られない場所など様々です。

調査員は作業中に「前回の場所よりもペットッボトルが多いぁ」

「今日は古いゴミばかりや」「この場所は釣り具がようけ落ちとるで

釣りスポットになっとるんやろか」と気づいた事を口々に話して、

調査を重ねると各調査地点の特徴に気づいている様子でした。

【作業風景】

このように、藤前干潟水域におけるゴミの分布特性が徐々に

明らかとなってきましたので、藤前干潟には生物に影響を与える

ゴミが一体どれだけ散在しているのか、3月末のゴミ清掃業務が

終了次第、AR日記でお伝えしたいと思います。

昨日、今日は一転、穏やかな日となっています。

【庄内川に出た藤前干潟(4月25日撮影)】

現在、藤前干潟周辺では、冬鳥、春の旅鳥、夏鳥が見られます!

冬鳥であるキンクロハジロ(カモの仲間)やツグミがまだ見られる一方で、

春に藤前干潟を中継地として利用するチュウシャクシギやオオソリハシシギなどの

旅鳥が続々と訪れています。

さらには、夏鳥であるコアジサシやツバメもすでに確認されています。

【ツグミ(4月15日撮影)】

【ハマシギの群れもまだ見られます(4月11日撮影)】

毎年、決まった時期になると藤前干潟を訪れる鳥たちの能力に驚くとともに、

鳥たちの声を聞くと何となく嬉しい気持ちになります。

また、稲永公園では、新緑が鮮やかです。

ツツジや、グミなどの花も咲き始めました。

【グミの花(グミの実は冬、公園に訪れる鳥たちの大事な餌になります)】

間もなくゴールデンウィーク。

鳥や新緑などを見に、藤前干潟へお出かけください!

※藤前干潟へのアクセス方法はコチラ

【多くの小学生も藤前干潟を訪れています】

また、4月29日(月・祝)は、瀬戸市の定光寺で行われる

「みどりのフェスティバル」に藤前干潟に関わるブースを出展します。

こちらにもぜひ足をお運びください!

【昨年のみどりのフェスティバルの様子】

*************************************************

「みどりのフェスティバル2013」

日時:4月29日(月・祝)10:00~15:00

場所:定光寺自然休養林 森林交流館

(愛知県瀬戸市川平町1)

主催:みどりのフェスティバル実行委員会

*************************************************