伊勢志摩国立公園 志摩

236件の記事があります。

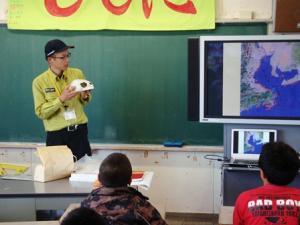

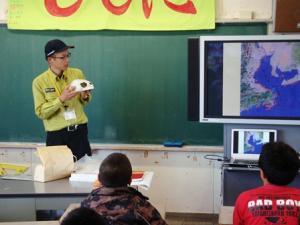

2014年06月26日出前授業@北浜小学校

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

こんにちは。

伊勢市立北浜小学校で行った出前授業の報告です。

ここでは一昨年度から6年生に出前授業をさせていただいていますが、

今回は31名を対象に5月23日と6月20日の2回行いました。

北浜小学校は伊勢湾にほど近い場所にあり、

周囲には水田が広がるのどかな環境です。

今回は伊勢志摩国立公園や学校の周辺に生息する生物として、

レンジャーが調べている「絶滅危惧種」と「外来生物」についてお話しました。

三重県では2005年に発行されたレッドデータブックに約1500種が記載されていますが、

今回は特に学校の近くにも生息している絶滅危惧種として、

アカウミガメ、カワラハンミョウ、ハクセンシオマネキの3種を紹介しました。

上の写真で私が手に持っているのは、海岸で拾ったアカウミガメの頭骨です。

外来生物については、私が学校の周辺で見つけたものと、

伊勢志摩国立公園で環境省が駆除に取り組んでいるものについて紹介しました。

上の写真は学校近くの水田や海岸で見つけた外来生物、

下の写真はアツバキミガヨランとオオフサモの駆除作業の様子です。

身近なところに多くの外来生物がいること、

またそれが絶滅危惧種に対する脅威の一つになっていることに、

みんな驚いていたようでした。

今回の授業が、これからの活動に少しでも役立ち、

みんなが自然を守るレンジャーの仲間になってもらえたらと思いました。

伊勢市立北浜小学校で行った出前授業の報告です。

ここでは一昨年度から6年生に出前授業をさせていただいていますが、

今回は31名を対象に5月23日と6月20日の2回行いました。

北浜小学校は伊勢湾にほど近い場所にあり、

周囲には水田が広がるのどかな環境です。

今回は伊勢志摩国立公園や学校の周辺に生息する生物として、

レンジャーが調べている「絶滅危惧種」と「外来生物」についてお話しました。

三重県では2005年に発行されたレッドデータブックに約1500種が記載されていますが、

今回は特に学校の近くにも生息している絶滅危惧種として、

アカウミガメ、カワラハンミョウ、ハクセンシオマネキの3種を紹介しました。

上の写真で私が手に持っているのは、海岸で拾ったアカウミガメの頭骨です。

外来生物については、私が学校の周辺で見つけたものと、

伊勢志摩国立公園で環境省が駆除に取り組んでいるものについて紹介しました。

上の写真は学校近くの水田や海岸で見つけた外来生物、

下の写真はアツバキミガヨランとオオフサモの駆除作業の様子です。

身近なところに多くの外来生物がいること、

またそれが絶滅危惧種に対する脅威の一つになっていることに、

みんな驚いていたようでした。

今回の授業が、これからの活動に少しでも役立ち、

みんなが自然を守るレンジャーの仲間になってもらえたらと思いました。

2014年06月11日出前授業@志島小学校

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

少し前の話になってしまいますが、

5月2日に志摩市立志島小学校で環境省出前授業を行いました。

今回は1年生~5年生の34名が対象です。

学校から少し歩いたところにある市後浜海岸で、

春の遠足の一部として実施しました。

はじめに、「国立公園とは?」から始まり、

私たち「レンジャー」について、少しだけお話しをさせてもらいました。

広い伊勢志摩国立公園に、自然を守るレンジャーが実は2人しかいない、

と伝えると、みんな「2人だけなの?」

「そんなすごい人が来てくれたの!」と驚いてくれます。

2人のレンジャーだけでは自然を守ることが十分に出来ないので、

志島小学校のみんなには「志島小レンジャー」を目指して

私たちの仲間になってもらいます。

今日のミッションは、

1.砂浜の自然調査

2.磯の生きもの調査

3.調査報告会(ふりかえり)

です。

砂浜の自然調査ではビンゴカード形式で記入しながら

砂浜にあるいろいろな自然を探しました。

上の写真は「食べられる草」を観察しているところで、

オカヒジキという植物を見つけました。

次に磯の生きもの観察です。

ここではチェックシートを使って、

班ごとに見つけた生き物の名前しらべや種数のチェックをしました。

最後にアラレタマキビという巻き貝を集めてミニ実験です。

実はこの貝は「水が嫌い」で、

ケースに水を入れて置いておくと、一斉に水から逃げ出します。

生き物の種類によって好きな環境が違い、

小さな貝でも環境を見分けていることを知ってもらいました。

がんばって調査をしてくれたみんなには、

雨宮自然保護官(しゅんレンジャー)から

「志島小レンジャー任命証」をお渡ししました。

今回の調査では、砂浜で20種類以上の自然を観察し、

磯では14種類の生き物を見つけました。

この体験を、忘れてしまわないように記録に残し、

家に帰ってからも家族や知り合いに体験を伝えて、

自然を守るレンジャーの仲間になってもらえるよう、

約束をしてもらいました。

5月2日に志摩市立志島小学校で環境省出前授業を行いました。

今回は1年生~5年生の34名が対象です。

学校から少し歩いたところにある市後浜海岸で、

春の遠足の一部として実施しました。

はじめに、「国立公園とは?」から始まり、

私たち「レンジャー」について、少しだけお話しをさせてもらいました。

広い伊勢志摩国立公園に、自然を守るレンジャーが実は2人しかいない、

と伝えると、みんな「2人だけなの?」

「そんなすごい人が来てくれたの!」と驚いてくれます。

2人のレンジャーだけでは自然を守ることが十分に出来ないので、

志島小学校のみんなには「志島小レンジャー」を目指して

私たちの仲間になってもらいます。

今日のミッションは、

1.砂浜の自然調査

2.磯の生きもの調査

3.調査報告会(ふりかえり)

です。

砂浜の自然調査ではビンゴカード形式で記入しながら

砂浜にあるいろいろな自然を探しました。

上の写真は「食べられる草」を観察しているところで、

オカヒジキという植物を見つけました。

次に磯の生きもの観察です。

ここではチェックシートを使って、

班ごとに見つけた生き物の名前しらべや種数のチェックをしました。

最後にアラレタマキビという巻き貝を集めてミニ実験です。

実はこの貝は「水が嫌い」で、

ケースに水を入れて置いておくと、一斉に水から逃げ出します。

生き物の種類によって好きな環境が違い、

小さな貝でも環境を見分けていることを知ってもらいました。

がんばって調査をしてくれたみんなには、

雨宮自然保護官(しゅんレンジャー)から

「志島小レンジャー任命証」をお渡ししました。

今回の調査では、砂浜で20種類以上の自然を観察し、

磯では14種類の生き物を見つけました。

この体験を、忘れてしまわないように記録に残し、

家に帰ってからも家族や知り合いに体験を伝えて、

自然を守るレンジャーの仲間になってもらえるよう、

約束をしてもらいました。

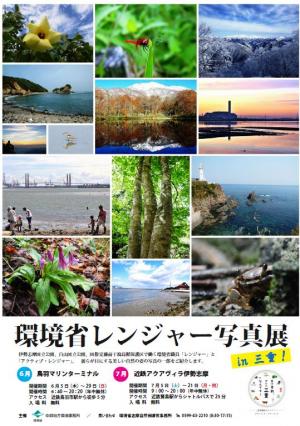

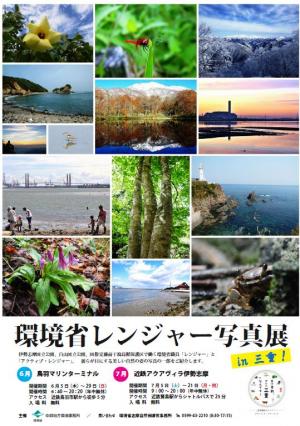

2014年06月05日環境省レンジャー写真展in三重

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

6月5日から鳥羽マリンターミナルで、

「環境省レンジャー写真展」を開催いたします。

平成27年1月まで6会場を移動しながら開催する企画の第一弾で、

今回は「環境省レンジャー写真展in三重」と題し、下記の2か所で行います。

①平成26年6月5日(木)~29日(日) 6:40~20:20

鳥羽マリンターミナル(三重県鳥羽市鳥羽1丁目2383番地51)

②平成26年7月5日(土)~21日(月・祝) 9:00~20:00

近鉄アクアヴィラ伊勢志摩(三重県志摩市大王町船越3238-1)

【会場の様子】

鳥羽マリンターミナルは鳥羽の海の玄関口として整備されたターミナルで、

ここから鳥羽市営定期船や鳥羽湾めぐりの観光船が発着します。

建物内には海を眺められる喫茶コーナーやテラスがあり、

三ツ島など鳥羽湾の風景が楽しめます。

【取材を受ける雨宮レンジャー】

この写真展では、通常の(?)きれいな風景の写真ばかりではなく、

レンジャーならではの視点で撮影された、

思い入れのある景色や注目している生物が取り上げられており、

撮影した場所や撮影者のコメントも添えられているのが特徴です。

伊勢志摩国立公園へお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

レンジャー写真展について詳しくは、こちら↓をご覧ください。

http://c-chubu.env.go.jp/pre_2014/0529a.html

「環境省レンジャー写真展」を開催いたします。

平成27年1月まで6会場を移動しながら開催する企画の第一弾で、

今回は「環境省レンジャー写真展in三重」と題し、下記の2か所で行います。

①平成26年6月5日(木)~29日(日) 6:40~20:20

鳥羽マリンターミナル(三重県鳥羽市鳥羽1丁目2383番地51)

②平成26年7月5日(土)~21日(月・祝) 9:00~20:00

近鉄アクアヴィラ伊勢志摩(三重県志摩市大王町船越3238-1)

【会場の様子】

鳥羽マリンターミナルは鳥羽の海の玄関口として整備されたターミナルで、

ここから鳥羽市営定期船や鳥羽湾めぐりの観光船が発着します。

建物内には海を眺められる喫茶コーナーやテラスがあり、

三ツ島など鳥羽湾の風景が楽しめます。

【取材を受ける雨宮レンジャー】

この写真展では、通常の(?)きれいな風景の写真ばかりではなく、

レンジャーならではの視点で撮影された、

思い入れのある景色や注目している生物が取り上げられており、

撮影した場所や撮影者のコメントも添えられているのが特徴です。

伊勢志摩国立公園へお越しの際は、ぜひお立ち寄りください。

レンジャー写真展について詳しくは、こちら↓をご覧ください。

http://c-chubu.env.go.jp/pre_2014/0529a.html

2014年05月29日海藻観察と海藻押し葉づくり

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

5月18日に志摩自然保護官事務所と伊勢志摩国立公園パークボランティア連絡会との共催で「海藻観察と海藻押し葉づくり」観察会を開催しました。

これまで磯における自然観察会は横山ビジターセンターの行事等で実施したこともありましたが、「見つけた海藻で押し葉を作ってみたい」という声に応えるかたちで初めて企画をしました。

とは言え、海藻は食べるばかりで、押し葉づくりの経験がほとんどないスタッフたち。まずは練習からスタートです。

海岸で採集してきた海藻を横山ビジターセンターに持ち寄り、実際に押し葉づくりをやってみました。

この日は練習でしたが、本番を想定して、屋外で作業をしました。

これはアカモクという海藻です。

長さは4m以上!

どうやって押し葉にするのでしょうか?

海藻の観察をした志摩市志摩町の麦崎海岸です。

ここは海藻だけでなく海産物の宝庫で、

たくさんの海女さんが作業をされていました。

横山ビジターセンターの自然解説員によると、

おそらく海女の漁場としては日本一の規模だそうです。

観察用に少しだけ海藻を採取させてもらいました。

磯のすぐ上にある芝生の広場で押し葉づくりです。

各グループに1名ずつパークボランティアさんがついて

押し葉づくりの指導をしてくれました。

今回はハガキ大の用紙としおりを作成しました。

完成した作品はラミネート加工をして仕上げた後、

参加者へお送りしました。

これまで磯における自然観察会は横山ビジターセンターの行事等で実施したこともありましたが、「見つけた海藻で押し葉を作ってみたい」という声に応えるかたちで初めて企画をしました。

とは言え、海藻は食べるばかりで、押し葉づくりの経験がほとんどないスタッフたち。まずは練習からスタートです。

海岸で採集してきた海藻を横山ビジターセンターに持ち寄り、実際に押し葉づくりをやってみました。

この日は練習でしたが、本番を想定して、屋外で作業をしました。

これはアカモクという海藻です。

長さは4m以上!

どうやって押し葉にするのでしょうか?

海藻の観察をした志摩市志摩町の麦崎海岸です。

ここは海藻だけでなく海産物の宝庫で、

たくさんの海女さんが作業をされていました。

横山ビジターセンターの自然解説員によると、

おそらく海女の漁場としては日本一の規模だそうです。

観察用に少しだけ海藻を採取させてもらいました。

磯のすぐ上にある芝生の広場で押し葉づくりです。

各グループに1名ずつパークボランティアさんがついて

押し葉づくりの指導をしてくれました。

今回はハガキ大の用紙としおりを作成しました。

完成した作品はラミネート加工をして仕上げた後、

参加者へお送りしました。

2014年05月02日タイドプールは楽しい!

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

こんにちは。

5月に入り、屋外での活動がとても心地よい季節になりましたね。

伊勢志摩国立公園でこれからの時期におすすめなのが磯遊びです。

海というと夏のイメージかもしれませんが、

今頃の方が夏に比べて日中に大きく潮が引くのでおすすめなのです。

【タイドプール】

潮が引いた磯に出来る水たまりを「タイドプール」と呼びます。

写真は志摩市の麦崎海岸で、広大なタイドプールが広がっています。

伊勢志摩国立公園にはほかにも磯遊びに適したタイドプールがたくさんあります。

【ヨロイイソギンチャク】

体の表面に小石や貝殻の破片をつけてヨロイを着たような姿をしています。

タイドプールでは、水中と水面上の両方の姿を観察することができます。

【アメフラシ】

岩陰や海藻の間には大きなアメフラシが隠れています。

手で捕まえたり刺激を与えたりすると紫色の液体を出す、あの生き物です。

初夏は産卵のシーズンで「うみそうめん」と呼ばれる

細いひも状の卵塊が浜に打ち上がっているのをよく見かけます。

【カメノテ】

その名の通り、亀の手を連想させる(?)形をしています。

こうして見ると完全に乾燥しており、陸に住む生き物のようですが

潮が満ちたときには水中で触手のような脚を伸ばしてプランクトンを食べます。

つまり、ここは水の中に沈むのです。

ちなみに甲殻類のなかまなので、

塩ゆでにして食べるとカニのような味がして結構おいしいです。

伊勢志摩には日本一の数の海女さんがいて、

磯の生き物は海藻も含めて大切な収入源になっています。

見つけた生き物は観察するだけにして、

傷つけたり持ち帰ったりしないようにしてください。

また、海は危険も伴いますので海況や潮位を調べて

必ず複数人数で行くようにしてくださいね。

5月に入り、屋外での活動がとても心地よい季節になりましたね。

伊勢志摩国立公園でこれからの時期におすすめなのが磯遊びです。

海というと夏のイメージかもしれませんが、

今頃の方が夏に比べて日中に大きく潮が引くのでおすすめなのです。

【タイドプール】

潮が引いた磯に出来る水たまりを「タイドプール」と呼びます。

写真は志摩市の麦崎海岸で、広大なタイドプールが広がっています。

伊勢志摩国立公園にはほかにも磯遊びに適したタイドプールがたくさんあります。

【ヨロイイソギンチャク】

体の表面に小石や貝殻の破片をつけてヨロイを着たような姿をしています。

タイドプールでは、水中と水面上の両方の姿を観察することができます。

【アメフラシ】

岩陰や海藻の間には大きなアメフラシが隠れています。

手で捕まえたり刺激を与えたりすると紫色の液体を出す、あの生き物です。

初夏は産卵のシーズンで「うみそうめん」と呼ばれる

細いひも状の卵塊が浜に打ち上がっているのをよく見かけます。

【カメノテ】

その名の通り、亀の手を連想させる(?)形をしています。

こうして見ると完全に乾燥しており、陸に住む生き物のようですが

潮が満ちたときには水中で触手のような脚を伸ばしてプランクトンを食べます。

つまり、ここは水の中に沈むのです。

ちなみに甲殻類のなかまなので、

塩ゆでにして食べるとカニのような味がして結構おいしいです。

伊勢志摩には日本一の数の海女さんがいて、

磯の生き物は海藻も含めて大切な収入源になっています。

見つけた生き物は観察するだけにして、

傷つけたり持ち帰ったりしないようにしてください。

また、海は危険も伴いますので海況や潮位を調べて

必ず複数人数で行くようにしてくださいね。

2014年04月23日出前授業@成基小学校(4年生)

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

志摩自然保護官事務所では、伊勢志摩国立公園の自然について

楽しく体験しながら学べる講座を行っています。

職員がご要望のあった小学校などに出張し、

映像や実物を使い、伊勢志摩国立公園の自然や環境問題について

お話しをしています。

着任早々にご要望をいただき、4月22日に

志摩市立成基小学校へ出前授業に行ってきました。

まずは教室で国立公園やレンジャーについて

知ってもらうためのお話をしました。

とーっても広くて人がたくさん住んでいる伊勢志摩国立公園に

自然を守るレンジャーが2人しかいないことを聞いて

みんなびっくりしていました。

早速「成基小レンジャー(見習)」に任命し

一緒に自然の調査に出発です。

まずはネイチャービンゴを行いながら移動して

自然を見る目を養います。

毎日通っている道でも、

近づいてみたり、触ってみたり、においをかいでみたり、

新しい発見がたくさんあります。

続いての調査は定点観察です。

場所を決めて、春・夏・秋・冬の4回、

自然を観察して記録します。

後でちゃんと比較ができるように、

具体的な記録の仕方について学んでもらいます。

みんなが気に入ったのは大きな柿の木の下です。

ここでじっくりと見つけたものをスケッチ。

時刻、天候、気温、大きさも測って記録しました。

この水田周辺に咲いていたタンポポはみな、

在来種のタンポポでした。

外来種のタンポポが無いなんてすごい!

ここでは当たり前の風景ですが、全国的に見たら

とっても貴重な自然のある場所なのですよー!!

成基小学校4年生への出前授業は、

今後、夏・秋・冬と3回予定しています。

どんな新しい発見があるか、とても楽しみです。

先生方、児童のみなさん、ありがとうございました。

楽しく体験しながら学べる講座を行っています。

職員がご要望のあった小学校などに出張し、

映像や実物を使い、伊勢志摩国立公園の自然や環境問題について

お話しをしています。

着任早々にご要望をいただき、4月22日に

志摩市立成基小学校へ出前授業に行ってきました。

まずは教室で国立公園やレンジャーについて

知ってもらうためのお話をしました。

とーっても広くて人がたくさん住んでいる伊勢志摩国立公園に

自然を守るレンジャーが2人しかいないことを聞いて

みんなびっくりしていました。

早速「成基小レンジャー(見習)」に任命し

一緒に自然の調査に出発です。

まずはネイチャービンゴを行いながら移動して

自然を見る目を養います。

毎日通っている道でも、

近づいてみたり、触ってみたり、においをかいでみたり、

新しい発見がたくさんあります。

続いての調査は定点観察です。

場所を決めて、春・夏・秋・冬の4回、

自然を観察して記録します。

後でちゃんと比較ができるように、

具体的な記録の仕方について学んでもらいます。

みんなが気に入ったのは大きな柿の木の下です。

ここでじっくりと見つけたものをスケッチ。

時刻、天候、気温、大きさも測って記録しました。

この水田周辺に咲いていたタンポポはみな、

在来種のタンポポでした。

外来種のタンポポが無いなんてすごい!

ここでは当たり前の風景ですが、全国的に見たら

とっても貴重な自然のある場所なのですよー!!

成基小学校4年生への出前授業は、

今後、夏・秋・冬と3回予定しています。

どんな新しい発見があるか、とても楽しみです。

先生方、児童のみなさん、ありがとうございました。

2014年04月03日着任のごあいさつ

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

みなさま、こんにちは。

4月1日、志摩地区のアクティブ・レンジャーに着任しました

半田俊彦(はんだとしひこ)と申します。

これから伊勢志摩国立公園の自然やアクティブ・レンジャーの活動について、どんどん発信をしていきます。

先代の村松ARから引き継いだ活動をさらに発展させて

伊勢志摩国立公園をもっと魅力的なものにしていきたいと思っています。

写真は横山園地の桜です。

ピンク色のヨウコウザクラは見頃を過ぎましたが、

ソメイヨシノやシダレザクラはもうすぐ満開を迎えます。

6日には「横山さくらまつり」が予定されており、

この日もたくさんの方が散策を楽しんでいらっしゃいました。

本日の日記は初回なので短めです。

これからどうぞよろしくお願いいたします。

4月1日、志摩地区のアクティブ・レンジャーに着任しました

半田俊彦(はんだとしひこ)と申します。

これから伊勢志摩国立公園の自然やアクティブ・レンジャーの活動について、どんどん発信をしていきます。

先代の村松ARから引き継いだ活動をさらに発展させて

伊勢志摩国立公園をもっと魅力的なものにしていきたいと思っています。

写真は横山園地の桜です。

ピンク色のヨウコウザクラは見頃を過ぎましたが、

ソメイヨシノやシダレザクラはもうすぐ満開を迎えます。

6日には「横山さくらまつり」が予定されており、

この日もたくさんの方が散策を楽しんでいらっしゃいました。

本日の日記は初回なので短めです。

これからどうぞよろしくお願いいたします。

2014年03月24日出前授業@文岡中学校(2年生)②

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー村松さや華

先日、文岡中学校にて二回目の出前授業に行ってきました!(前回の記事)

当日の様子をご紹介します(^^)/

今回は、英虞湾で行われている干潟再生事業を取り上げて

「豊かな海とは?」を考える授業を行いました。

前回も干潟については色々と紹介をさせてもらったのですが、

「そもそも干潟に行ったことがない」という生徒が多かったことから、

この日はこんな体験をしてもらいました。

再生干潟で実際に行っている生きもの調査です。

ヘドロ化している干潟の泥と、自然干潟の泥について

それぞれから、どんな生きものがどれだけ出てくるか実験してもらいました。

結果は・・・

自然干潟からのみ、巻き貝や二枚貝などの生きものが見つかりました。

他にも、ヘドロ化した方は「くさい」「泥がねばねば」「水が真っ黒になる」、

自然干潟は「泥がさらさら」「ヘドロ化した方より水が白っぽい」等々

気のついたことを挙げてくれました。

その後は、クイズを交えて、水門を開けて海水を入れてからわずか三年で

自然干潟と並ぶまでに生きものの種類数が増えることを紹介したり、

豊かな海にたくさんいる植物プランクトンや、漁業に被害を与える有害なプランクトンについて写真や映像で解説しました。

伊勢志摩国立公園で毎年開催する、干潟の観察会はリピーターが多いです。

石をめくるとくっついている色んな貝、無数に空いた穴から時々顔を覗かせるたくさんのカニたち、ぬかるむ泥の上を試行錯誤して歩いたり・・・

一度訪れてみると年齢問わずとっても楽しめる場所なのです。

次は、ぜひ実際に現場に行ってふれ合ってほしいなぁと思います。

文岡中学校のみなさん、ありがとうございました!!

さて、そして私はこの度、4年間の任期を終え、アクティブレンジャーを卒業することになりました。たくさんの方に支えていただき、ここまで勤め上げることができ、感謝でいっぱいです。4月からはまた、後任のARが伊勢志摩国立公園の情報を発信してくれると思いますので、どうぞお楽しみに!

これまで日記を読んでくださった皆様、ありがとうございました(^^)!

当日の様子をご紹介します(^^)/

今回は、英虞湾で行われている干潟再生事業を取り上げて

「豊かな海とは?」を考える授業を行いました。

前回も干潟については色々と紹介をさせてもらったのですが、

「そもそも干潟に行ったことがない」という生徒が多かったことから、

この日はこんな体験をしてもらいました。

再生干潟で実際に行っている生きもの調査です。

ヘドロ化している干潟の泥と、自然干潟の泥について

それぞれから、どんな生きものがどれだけ出てくるか実験してもらいました。

結果は・・・

自然干潟からのみ、巻き貝や二枚貝などの生きものが見つかりました。

他にも、ヘドロ化した方は「くさい」「泥がねばねば」「水が真っ黒になる」、

自然干潟は「泥がさらさら」「ヘドロ化した方より水が白っぽい」等々

気のついたことを挙げてくれました。

その後は、クイズを交えて、水門を開けて海水を入れてからわずか三年で

自然干潟と並ぶまでに生きものの種類数が増えることを紹介したり、

豊かな海にたくさんいる植物プランクトンや、漁業に被害を与える有害なプランクトンについて写真や映像で解説しました。

伊勢志摩国立公園で毎年開催する、干潟の観察会はリピーターが多いです。

石をめくるとくっついている色んな貝、無数に空いた穴から時々顔を覗かせるたくさんのカニたち、ぬかるむ泥の上を試行錯誤して歩いたり・・・

一度訪れてみると年齢問わずとっても楽しめる場所なのです。

次は、ぜひ実際に現場に行ってふれ合ってほしいなぁと思います。

文岡中学校のみなさん、ありがとうございました!!

さて、そして私はこの度、4年間の任期を終え、アクティブレンジャーを卒業することになりました。たくさんの方に支えていただき、ここまで勤め上げることができ、感謝でいっぱいです。4月からはまた、後任のARが伊勢志摩国立公園の情報を発信してくれると思いますので、どうぞお楽しみに!

これまで日記を読んでくださった皆様、ありがとうございました(^^)!

2014年03月13日出前授業@波切小学校(4年生)③

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー村松さや華

3月7日(金)、波切小学校で行った出前授業のご報告です。

波切小レンジャーへ最後の授業です(^^)/

この日は、校庭での調査訓練を行いました。

5チームに分かれて、それぞれに探してもらったのはコチラです。

【ミッション:写真と同じものを探そう!】

制限時間は15分!

校庭の自然には、私たちよりも日頃から親しんでいるはずですが、

一体どのくらい知っているでしょうか・・・?

【捜索中!】

15分後、チームごとに調査報告会。

背景などのわずかな情報から、色々推理して探してくれたようです。

「これ、あそこにある木や!」「この葉っぱ知っとる!」等々、

みなさん普段からよく観察できていた様子でした(^^)

【調査報告会】

その後は、実物を見てもらいながら、すこし詳しく解説。

見たことあるけど何だろうと思っていた不思議な模様の正体や、

校庭の隅で繁殖していた外来種の存在等、見慣れている自然の知らなかった

一面を知ってもらえたのではと思います。

【解説中】

以上で私たちの授業は終了。

かずやレンジャーから任命され、30名の波切小レンジャーが誕生しました!

「外来種についてもっと勉強したい」「学んだことを伝えていきたい」等々、

頼もしい“レンジャーの誓い”も立ててくれました。

これから波切小レンジャーとして、それぞれのやり方で活躍してくれることと思います♪

みなさん一年間お疲れさまでした&ありがとうございました(^^)!

波切小レンジャーへ最後の授業です(^^)/

この日は、校庭での調査訓練を行いました。

5チームに分かれて、それぞれに探してもらったのはコチラです。

【ミッション:写真と同じものを探そう!】

制限時間は15分!

校庭の自然には、私たちよりも日頃から親しんでいるはずですが、

一体どのくらい知っているでしょうか・・・?

【捜索中!】

15分後、チームごとに調査報告会。

背景などのわずかな情報から、色々推理して探してくれたようです。

「これ、あそこにある木や!」「この葉っぱ知っとる!」等々、

みなさん普段からよく観察できていた様子でした(^^)

【調査報告会】

その後は、実物を見てもらいながら、すこし詳しく解説。

見たことあるけど何だろうと思っていた不思議な模様の正体や、

校庭の隅で繁殖していた外来種の存在等、見慣れている自然の知らなかった

一面を知ってもらえたのではと思います。

【解説中】

以上で私たちの授業は終了。

かずやレンジャーから任命され、30名の波切小レンジャーが誕生しました!

「外来種についてもっと勉強したい」「学んだことを伝えていきたい」等々、

頼もしい“レンジャーの誓い”も立ててくれました。

これから波切小レンジャーとして、それぞれのやり方で活躍してくれることと思います♪

みなさん一年間お疲れさまでした&ありがとうございました(^^)!

4年生を対象に、春・夏・秋・冬と四季の自然を調べることがテーマで、

今回は2回目、「夏」の自然を調査しました。

はじめに教室で前回までの授業のふりかえりを行い、

早速調査に出かけました。

目指すは前回決めた観察ポイント、

大きな柿の木がある田んぼの周辺です。

今回はビーティングという調査方法を使って昆虫を探しました。

正方形の「たたき網」を木の枝などの下に広げ

枝を棒でたたくとそこにいる昆虫が落ちてくるのです。

何もいないように見える枝や花にもたくさんの生きものがいました。

ちょっと足を伸ばして川まで行くと

カワムツやサワガニ、カワニナなどがたくさんいて、

早速捕まえて観察です。

定点ポイント、柿の木の下では、

それぞれが見つけた自然をノートに記録しました。

本日一番の人気者は大きなトノサマバッタでした。

春に観察した植物の姿が変化していたり、

ちがった花が咲いていたりするのも楽しい発見でした。

今回は春の授業に比べ、

かなりたくさんの生きものが見つかりました。

前回はネイチャービンゴを用いて「探し方」から学んでもらいましたが、

子供たちの興味を優先させて自由に探してもらった結果、

いきいきとした活動の時間になったと思います。

次回、秋の授業も楽しみです。

学校の先生方、児童のみなさん、

ありがとうございました。