伊勢志摩国立公園 志摩

236件の記事があります。

2015年03月13日アカガエルの産卵

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

こんにちは。

3月も半ばとなり、伊勢志摩国立公園では春らしい日が増えてきました。

ウグイスやコジュケイのさえずりが聞かれたり、

ツクシやタンポポの花が見られたりしています。

なかでも最も早く「春」を伝えてくれるのはアカガエルです。

1月の中頃から早くも産卵が始まり、

2月にはオタマジャクシが泳ぎ出すのです。

創造の森横山では伊勢志摩国立公園パークボランティアが

モニタリングサイト1000里地調査の一環として

毎年アカガエルの卵塊の数を調査しています。

【アカガエルはこんなカエルです】

今年は1月23日の調査で最初の卵塊を確認し、

3月12日までにニホンアカガエルとヤマアカガエルの卵塊を

合計で443個確認しました。

【今年最初に確認したアカガエルの卵塊です】

これは、2008年度に調査を開始して以来、

最も多い卵塊の数になります。

もしかすると水辺を整備したり、周辺を草刈りしたりするなどの

日頃の活動の成果が現れているのかもしれません。

【確認した卵塊には旗のようなマークを立てます】

今後も調査を継続するとともに、

アカガエルが住める環境の保全活動に生かしていきたいと

思っています。

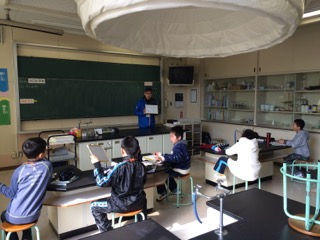

2015年02月12日出前授業@成基小学校(冬)

伊勢志摩国立公園 アクティブレンジャー 半田俊彦

少し前の話になってしまいましたが、

1月20日に志摩市立成基小学校で出前授業を行いました。

4年生の理科で春夏秋冬の自然を記録していますが、

今回は4回目で「冬の自然」です。

はじめに、寒い冬に動物や植物はどうやって過ごしているのかを、

姿を想像したり、自分に置き換えてみたりしながら考えてもらいました。

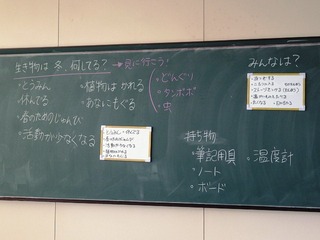

今日のテーマは「生きものは冬、何している?」

・春にたくさん咲いていた「タンポポ」の姿は?

・夏にたくさん捕れた「昆虫」はどこに行ったのか?

・秋に調べた「どんぐり」の今は?

大きく3つの疑問が出ました。

さっそく確認のために外へ出ます。

向かったのは定点観察ポイントとして決めた大きな柿の木の周辺です。

柿の木は葉も果実もなくなっていましたが、

秋にどんぐりを観察したアラカシをはじめ、

周辺には冬でも緑色の葉を付けている樹木がたくさんありました。

常緑樹が多い伊勢志摩の特長が、冬の山を見ることで実感できます。

枯れ草や朽ちた木が積んである場所を見つけ、割ってみました。

中からはキマワリやコメツキムシの幼虫、ゴミムシダマシの仲間のほか、

大量のシロアリなどが出てきました。

春にタンポポの花やオオイヌノフグリをスケッチした地面に目を向けると、

ほとんどの植物はロゼット状になり地面に貼り付くようにしていましたが、

そこにはもうすでに小さな春が見つけられました。

よく見ると、ツクシが芽を出していたり、

テントウムシが草の下に隠れていたり、

早くもタンポポの開花を見つけたりしました。

どんぐりがたくさん落ちていた道には

割れたどんぐりのかけらや落ち葉が積もっていました。

時間がなくて十分に観察できなかったのですが、

ここでは根を出したどんぐりを発見できました。

秋の授業で、どんぐりは殻斗の付いている偏平な側ではなく

反対のとがった方から芽や根を出すと言う話をしたのですが、

土に埋まったどんぐりを探すと、その様子がよく分かります。

今回の授業で、四季の自然観察は終了です。

次回は1年間のふりかえりを行う、まとめの授業です。

みんなが成基小レンジャーとして活躍できるように

私も頑張って授業を行いたいです。

2015年01月16日オシドリの観察

伊勢志摩国立公園 アクティブレンジャー 半田俊彦

こんにちは。

今年は暖冬かと言われながらも、

時折冬型の気圧配置が強まる寒い日が続いていますね。

本日の話題は冬ならではの生物で、

野鳥の中でも有名な方だと思われる「オシドリ」についてです。

オシドリはカモの仲間で、日本では夏に北海道や東北などで繁殖し、

冬になると主に西日本へ移動して越冬します。

伊勢志摩国立公園でも毎年冬になると

たくさんのオシドリが越冬のために訪れる場所があります。

ここは志摩市磯部町の「神路ダム」です。

志摩市の水源地になっており周辺への立入りが禁止されているので

大変警戒心の強いオシドリでも安心して訪れる場所です。

横山ビジターセンターでは、

毎年1~2月頃にパークボランティアの案内によって

「オシドリの観察会」を行っています。

今日はその下見に行ってきました。

名前が有名な割には野生のオシドリを見たことのある人は

少ないのではないかと思います。

この写真は小さなデジカメのレンズを

望遠鏡に押し当てて撮ったものなので、写りはかなりイマイチですが、

たくさんのオシドリが木陰で休息している様子が分かります。

オシドリは人の気配を察するとすぐに飛び立ってしまいますが、

数百羽程度がここで越冬している様子が分かりました。

観察会の本番は来週、1月24日(土)です。

参加には必ず事前申込みが必要ですので、

よろしければ横山ビジターセンターへお問合せください。

2014年12月11日ミニ門松づくり

伊勢志摩国立公園 アクティブレンジャー 半田俊彦

先日、出張で名古屋市に行ってきました。

夜の街はクリスマスイルミネーションに彩られてとても華やかでした。

一方、本日の話題はクリスマスの先、お正月の準備です。

横山ビジターセンターでは12月になると、

小学校や児童館などから依頼をいただいて「ミニ門松」づくり

の体験を行っています。

先日、志摩市の和具幼稚園で開催されたファミリー参観の

ミニ門松づくり指導に参加したので報告します。

当日は園児19名とその家族を含めて約50名が参加しました。

ミニ門松づくりの材料はあらかじめ切って、

数や大きさをそろえ準備してありますが、

グルーガンを使う作業もあって親子で協力して作りました。

この日のスタッフは私のほかにビジターセンターの職員と

パークボランティアが参加しました。

今回を含め12月は5回ほどのクラフトイベントがありますが、

材料の調達やパーツの準備が実は一番大変な作業なのです。

今回使用した竹は節の部分で切断してあるのがポイントで、

断面が笑っている顔のように見えます。

3本の竹を固定し、わらを巻いて飾りをするだけの簡単な作業ですが、

笑顔で良い年を迎えられるように皆心を込めて作っていました。

自然物に直接触れたり、伝統の飾りを自ら作ったりする体験は、

現代ではとても貴重で大切なものになっていると思います。

12月18日には横山ビジターセンターで本格的な「しめ縄づくり」の

自然観察会も開催されます。

ぜひ多くの方に体験していただきたいと思います。

2014年11月11日出前授業@成基小学校3回目(秋)

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

身近な自然の季節変化を調べて「成基小レンジャー」を目指すプログラムの3回目(秋)です。

今回は「どんぐり」にテーマを向けて観察をしました。

どんぐりは日本中にありますが、地域によって種類が違うので、

どんぐりを調べることでその地域を知ることが出来るのです。

はじめに、児童たちが事前に集めたどんぐりを観察し、

外見の特徴を調べて思いつくままに種類分けをしてもらいました。

どんぐりは堅果(どんぐりの本体)と殻斗(ぼうし、はかま、などと呼ばれています)

がセットになっていて、その2つと葉があれば種類を見分けることが出来ます。

どうやら3~4種類くらいのどんぐりがあることがわかったので、

名前を明らかにするために改めて屋外へどんぐりを拾いに行きました。

場所は前回2回と同じ、学校近くの観察ポイントです。

児童たちはどんぐり拾いになれていて、

「シイの実」が生で食べられることもよく知っていました。

他にもフユイチゴの実や、イヌマキの実を見つけて食べていました。

見つけたどんぐりは、検索表を使って種類分けをしました。

ここでは、コナラ、アラカシ、ツブラジイ、クリの4種類が

見つかりました(クリはどんぐりに含めない場合があります)。

また、どんぐりのどこから芽や根が出てくるのか、

どんぐりの仲間の葉の特徴なども観察してもらいました。

成基小学校は志摩市では唯一の山の中にある小学校です。

成基小のどんぐりと、比較的海に近い横山のどんぐりを比較すると、

違いが見られました。

成基小周辺にたくさんあるツブラジイは横山にはほとんどなく、

逆に横山に多いスダジイは成基小にはありません。

スダジイは海岸近くに多く、ツブラジイは内陸部に多いという特徴が表れています。

また、横山にはたくさんあるウバメガシが成基小には少なく、

ウバメガシが海岸近くに多いという特徴が示されているのだと思いました。

どんぐりの木は、実を食料に、材を建材などにして、

昔から人間が利用してきました。

成基小の周辺にはどんぐりの木が多く、昔から人々が大切に利用をしてきた、

とても良い地域であるということがわかります。

また、伊勢志摩国立公園の中でも内陸部に位置する特徴を

どんぐりの種類から見て取れるのも、本来の自然が残る場所ならではだと思いました。

次回は、冬の自然観察になります。

学校の先生方、児童のみなさん、

ありがとうございました。

2014年10月17日出前授業@波切小学校(4年生2回目)

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

波切海岸の自然を守る「波切小レンジャー」を目指した活動の2回目です。

はじめに前回の内容をふりかえり、今回のミッションを確認しました。

前回は磯の生物を観察しましたが、今回は砂浜の植物を中心に自然しらべを行います。

まずは砂浜の自然を25マスのビンゴカード形式でチェックしながら探しました。

「ピンクの花」や「良いにおいのする草」を見つけるのに苦労していたようですが、みんなで協力して探すと、ほとんどの項目を見つけることが出来ました。

次に班ごとに分かれ、ハマヒルガオ、ハマゴウ、ハマアザミの3種をじっくりと調べました。

葉を触ったり、においをかいだり、根を掘ったりして観察しました。

砂浜に生える植物の根は思った以上に長く深く伸びており、掘るのにはかなり苦労しました。

最後に自然を守る活動として、海岸のゴミ拾いをしました。

空き缶やペットボトルをはじめ、夏休みの名残と思われるサンダルやスノーケルなども落ちていました。

家庭できちんと分別すればリサイクルできる「資源」でも、一度捨てられると汚れてしまい「ゴミ」になってしまうことを知ってもらいました。

2回にわたって波切海岸の自然を調べ、守る活動をした全員を、「波切小レンジャー」として任命しました。

これから、国立公園の自然を守るレンジャーの仲間として活躍してほしいです。

波切小レンジャーのみなさん、先生方、協力いただいたパークボランティアのみなさん、どうもありがとうございました。

砂の中にたくさんいたハマダンゴムシです。

大きな目がカワイイ!!

2014年09月18日出前授業@波切小学校(4年生1回目)

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

4年生の28名を対象に、波切海岸の自然を守る「波切小レンジャー」を目指した活動をしてもらいます。

今回は2回の活動で1つのプログラムとなるようにしています。

1回目のこの日は「磯の生きもの調査」です。

海の近くに住んでいるのですが、海岸で生物に触れた経験のある児童は少なく、実際の体験を通して地域の自然に誇りを持ってもらうことがねらいです。

前日は台風の影響により波が高く、1日延期となっての開催でしたが、時間の経過とともに潮が引いてタイドプールが広がりました。

この海岸には海女小屋もあり、海女さんの漁場としても生物の豊かな海岸です。

はじめは水に入るのも恐る恐るだった児童たちですが、次第に積極的に生物を見つけるようになります。

採集した生物は、名前しらべをして記録しました。

今回の調査では、合計で36種類もの生物を見つけることが出来ました。

次回は10月に同じ海岸で、砂浜の植物や自然の様子を調べます。

児童のみなさん、先生方、お手伝いいただいたパークボランティアのみなさん、ありがとうございました。

コノハミドリガイ(ウミウシの仲間です)

がんばって捕まえたフグです!

2014年08月21日伊勢志摩国立公園を支える人たち

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

志摩地方では本格的な稲刈りシーズンがスタートしました。

(早い所では今年は7月末に収穫していました!)

いつまでも続く真夏日と熱帯夜にうんざりしていましたが、

雲が高くなり少しずつ秋に変わっていく景色には心癒やされます。

今回は、伊勢志摩国立公園を支える人たちを少しだけ御紹介します。

日本の国立公園は地域制自然公園制度と言って

土地所有にかかわらず公園を指定しているため、

地域の人たちの活動が国立公園を支えていると言えます。

31ある国立公園の中でも伊勢志摩は最も定住人口が多く、

民有地の割合が96%で最も高いという、

人の生活との関わりが強い国立公園です。

【パークボランティア】

自然観察会等における解説活動や美化清掃活動、

施設の簡単な修繕などの活動について、

自発的に協力していただける方々を登録しています。

伊勢志摩国立公園では現在34名が登録されており、

写真は今月の横山展望台での清掃活動の様子です。

【自然公園指導員】

利用者にルールやマナー、事故防止のための指導を行うほか、

必要な情報の収集や提供を行うことが自然公園指導員の役割です。

委嘱によりボランティアとして活動しています。

伊勢志摩国立公園で永年にわたり活動している桧山茂さんに

自然環境局長から表彰状が贈られ、

8月18日に雨宮自然保護官から伝達授与されました。

【パークレンジャーたち】

伊勢志摩国立公園のパークレンジャーは、

雨宮自然保護官(レンジャー)と、わたくし半田アクティブ・レンジャーの2名です。

この広くて多くの人が住んでいる伊勢志摩国立公園に

自然を守るレンジャーが2人しかいないと伝えると、

たいていの方が「2人だけなの!?」と驚いてくれます。

そこでレンジャーの仲間を増やすため、

小中学生に動植物の簡単な調査や自然を守るための活動を体験してもらう

「子供パークレンジャー」や「出前授業」などのプログラムを実施しています。

写真は志摩市立志島小学校の児童に「志島小レンジャー」になるための

活動してもらったときの様子です。

このように、伊勢志摩国立公園の自然は

多くの方々の活動や協力によって支えられ、守られています。

2014年07月24日海辺の植物を知ろう

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

伊勢志摩国立公園のパークボランティアは、昨年度から海岸の植物調査を実施しており、その成果をふまえての開催です。

当日、朝から強い雷雨に見舞われ、ほぼ誰もが中止を予想しましたが、観察会を実施した志摩市志摩町の「広の浜」では、なぜか雨が降らず無事に催行することが出来ました。

広の浜は太平洋に面した延長約2kmの海岸で、とても豊かな植物群落が発達しています。

また、アカウミガメの産卵地やシロチドリなど海鳥の繁殖地としても重要な場所で、5月1日~10月31日までは車両等の乗り入れを規制しています。

はじめに海辺の砂浜に生育する植物(海浜植物)の特徴を、触ったり、においをかいだりしながら観察しました。

海浜植物は、海からの強い風や移動する砂、高温や乾燥に対応するためのいろいろな工夫を持っており、実際に触れてみるとそれがよくわかりました。

ハマユウは伊勢志摩国立公園を代表する花の一つと言えます。今はちょうど花の見頃で、ほんのり甘い香りがしました。

ケカモノハシは1つの丸い穂に見えますが、指で押すと半分に分かれ、2つの穂がぴったりとくっついているのがわかりました。2つに分かれた穂の形がカモのくちばしに似ているのが名前の由来です。全体にたくさん生えている毛は乾燥と潮風への対処に役立っています。

ハマゴウは一面に生育しており、紫色の花がちょうど満開でした。葉をちぎってにおいをかぐと、ユーカリに似たようなとても良い香りがしました。暑さを忘れさせてくれる涼やかな香りで、果実を枕に入れると安眠作用があるそうです。

砂を掘ってみるとさ、らにおもしろい特徴がわかります。

ハマボウフウは葉が刺身のつまとして利用されているだけでなく、根は生薬の一種「防風」の代用としても利用される植物です。太い根が50cm以上の深さまで伸びていました。

ハマヒルガオは小さな葉がまばらに砂の上に見えているだけでしたが、掘ってみると太い地下茎で全部がつながっていました。

コウボウムギも太い地下茎で広くつながっていましたが、更に深く地中へと伸びており、また砂中の水分を吸収するための細かい根も広がっていました。

コウボウムギの名前は、この地下茎にある古い繊維が集まると筆のようになるところから、筆と言えば弘法大師、という由来だそうです。

ハマアザミは葉に鋭いとげが有り、掘るのに苦労をしました。太い根が地中深くに伸びており、少しだけ切ってにおいをかいでみるとゴボウのような香りがしました。この根は食べることが出来て、浜牛蒡(ハマゴボウ)の別名があるそうです。

砂中深くに根を伸ばしたり、地下茎に栄養や水分を蓄えることで、砂上の厳しい環境にも耐えることが出来るのです。

また、植物が生えていることで砂の温度上昇が適度におさえられたり、風で砂が移動するのをやわらげる役割もあるのです。

プログラムの後半では、コウボウムギの雄花穂を筆に使って作品をつくりました(写真の赤い丸で示したのが雄花穂、青い丸が雌花穂です)。

形はそのままで小さな筆のようですが、先端のコシがなく、使うにはやや技術がいるようです。

絵の得意なボランティアさんからコツを指導してもらい、思い思いに絵や書などの作品をつくりました。

さすがに弘法大師のように「筆を選ばず」とはいかなかったようです。

この観察会では海浜植物だけでなく、アカウミガメが産卵した痕跡を観察したり、砂浜にくらす昆虫を見つけて観察したり、砂の温度を測ってみたりもしました。

海岸の砂浜は生物がくらすには厳しい環境ですが、海浜植物が生育することによって、昆虫や海鳥がくらし、ウミガメが産卵できる環境が成立していることもわかりました。

3月19日に志摩市立成基小学校で出前授業を行いました。

成基小学校では昨年の4月から春・夏・秋・冬と4回、

学校近くの自然を観察して記録する授業を行いました。

今回はそのまとめとなる最後の授業です。

はじめに教室でこれまでの内容を振り返りました。

1年たって、自然はどのように変化しているのか、

いつもの定点観察ポイントへ見に行くことにしました。

途中で雨が降ってきてしまいましたが、

春になってツクシが大量に生えていたり、

タンポポやオオイヌノフグリの花が咲いていたり、

朽ち木のなかにいるクワガタの幼虫を見つけたりできました。

昨年の春に見られたものと同じ花が咲いていたとしても

それは季節の変化を経て、繰り返し同じ姿を見せていること、

また、レンジャーの視点で見た成基小の自然の豊かさなど

をお話しした後、「成基小レンジャー」の任命書に

それぞれ自分の決意を書いてもらいました。

最後に1年間一緒に学んだ4年生5人全員を

正式な「成基小レンジャー」として任命させてもらいました。

これから自然を守るための活動を一緒に頑張っていってほしいです。

児童のみなさん、先生方、

1年間どうもありがとうございました。