伊勢志摩国立公園 志摩

236件の記事があります。

2011年11月20日★記念日月間★ 11月20日

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー村松さや華

!!伊勢志摩国立公園65周年!!

白山の世良アクティブレンジャー、藤前干潟の野村アクティブレンジャーと続いてきた記念日月間リレー。

最後は、私、村松アクティブレンジャーの務める伊勢志摩国立公園です。

【これまでの記事】

○★記念日月間★11月12日(世良アクティブレンジャー) ・・・白山国立公園指定日

○★記念日月間★ 11月18日(野村アクティブレンジャー) ・・・藤前干潟ラムサール条約登録日

11月20日は、「伊勢志摩国立公園指定日」です。

そして、本日、昭和21年の指定から65周年を迎えました!

伊勢志摩国立公園は、志摩半島を中心とし、伊勢市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町の3市1町を区域とした、「海の国立公園」です。

公園には、「外海」「内海」と呼ばれる海が存在します。「外海」は、熊野灘や太平洋、「内海」は英虞湾(あごわん)のことを指して言います。「外海」を代表する景色には、三島由紀夫の『潮騒』で有名な神島のカルスト地形や、荒波に削られてできた海食崖や海食洞があります。「内海」は、英虞湾に代表されるリアス式の複雑な海岸線、的矢湾や五ヶ所湾で見られる隆起海蝕台地があります。そして、その海岸線には、ハマユウやハマヒルガオ、ハマゴウといった暖地性の海浜植物が彩りを添え、水中に目を移すと、日本有数とも言われる豊かな藻場が広がり、多くのいきものたちのゆりかごとなっています。一口に海と言っても、その景色は本当に多様です。

そして、この自然の景色には、この土地に暮らしてきた人々の暮らしが溶け込んでいます。

伊勢志摩は全国一海女の多い場所で、300年以上の昔に生まれたその文化は今も受け継がれ、現在も1000人以上の海女が活躍しています。そして、真珠のふるさとと言われる英虞湾には、今もたくさんの真珠の養殖筏が浮かび、他にも、カキやアオサノリの養殖も盛んに行われています。また、陸に目を向けると、広大な宮域林(きゅういきりん)に囲まれた伊勢の神宮があります。宮域林は、公園を代表する原生的な常緑広葉樹の森で、トキワマンサクやジングウツツジといった指定植物にも指定されている貴重な植物が見られ、学術的にも貴重な森林と言われています。日本でも有数の歴史を持つ、このような人文景観もこの公園の大きな特徴です。

交通機関も整い、比較的容易に訪れることのできる伊勢志摩国立公園は、全国的にも利用度が高いことも特徴に挙げられます。

一方、市街地を多く含むため、私有地の占める割合が96%と全国一となっています。地元の方々にとっては、身近に日本を代表する自然があるという恵まれた環境である一方、暮らしを営む生活の場でもあるのです。

そんな中で、国立公園の自然を守る立場として活動していると、とても悩ましい思いをするときが多々あります。

そこに暮らす人々の心持ち一つで、良くも悪くも大きく影響を受けてしまうため、地元の方々への普及啓発というのがとても重要になってくると思っています。

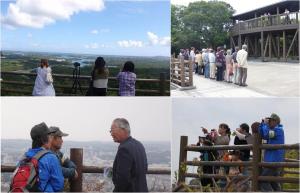

横山展望台でガイドをしていると、いろんな方に出会います。

小学生の時に修学旅行で来た方、10年ぶりに旧友と訪れた方、県外にお嫁に行って帰って来られた方。

「当時が蘇ってくるなぁ」「やっぱり素晴らしい景色だねぇ」と、嬉しそうに懐かしむみなさんとお話ししていると、こちらまで暖かい気持ちになります。

私にとっても大好きな景色になっているこの伊勢志摩の風景は、一体どれだけの人の記憶に残る風景になっているんだろう、と思いを馳せたりします。

そんなときは、この方達が次に訪れてくださるときにも、変わらぬ景色が迎えてくれるよう、今の自然が残っていてほしいなぁと思っています。

さて、今回の記念日月間としてリレーでご紹介してきた、白山国立公園、藤前干潟、伊勢志摩国立公園。

それぞれ離れた場所ではありますが、海の自然の保全を考えたとき、私はそれぞれの地域とのつながりを強く感じます。

白山の雪解け水は、長良川を伝って山々の栄養を運び、伊勢湾に生きるたくさんの命を育んでくれます。

藤前干潟をはじめとした伊勢湾岸の干潟は、海を浄化する大切な機能を果たしてくれています。

緑深い山々、広大な干潟、それぞれの自然環境が健康に保たれていることで、豊かな海の自然を作り出してくれます。

海岸の清掃活動を行ったり、海女さんや漁業者の方々の声を聞いたりと、アクティブレンジャーとして現場に出ていると、「海の環境」だけを考えているだけでは、ダメだということを痛感します。

「山」、「川」、「干潟」、「海」、それぞれの地域で保全活動に励んでくださっている方々の思いは、自然のつながりを通して感じることができます。

自然のつながりがそれを守る人のつながりとなって、これから先100周年目を迎えても、変わらない姿のまま、再びこの地を訪れてくださる方を迎えられる場所であり続けることを願っています。

ということで・・・。

世良アクティブレンジャー、野村アクティブレンジャー、村松アクティブレンジャーによる「★記念日月間★」リレー記事を終わらせていただきます。

それぞれの記事、みなさんはどのように感じていただけたでしょうか?

私たちが奮闘する、白山国立公園、藤前干潟、伊勢志摩国立公園、ぜひ訪れてみてくださいね。

★白山国立公園HP http://www.env.go.jp/park/hakusan/

★藤前干潟HP http://c-chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/index.html

★伊勢志摩国立公園HP http://www.env.go.jp/park/iseshima/

白山の世良アクティブレンジャー、藤前干潟の野村アクティブレンジャーと続いてきた記念日月間リレー。

最後は、私、村松アクティブレンジャーの務める伊勢志摩国立公園です。

【これまでの記事】

○★記念日月間★11月12日(世良アクティブレンジャー) ・・・白山国立公園指定日

○★記念日月間★ 11月18日(野村アクティブレンジャー) ・・・藤前干潟ラムサール条約登録日

11月20日は、「伊勢志摩国立公園指定日」です。

そして、本日、昭和21年の指定から65周年を迎えました!

伊勢志摩国立公園は、志摩半島を中心とし、伊勢市、鳥羽市、志摩市、南伊勢町の3市1町を区域とした、「海の国立公園」です。

公園には、「外海」「内海」と呼ばれる海が存在します。「外海」は、熊野灘や太平洋、「内海」は英虞湾(あごわん)のことを指して言います。「外海」を代表する景色には、三島由紀夫の『潮騒』で有名な神島のカルスト地形や、荒波に削られてできた海食崖や海食洞があります。「内海」は、英虞湾に代表されるリアス式の複雑な海岸線、的矢湾や五ヶ所湾で見られる隆起海蝕台地があります。そして、その海岸線には、ハマユウやハマヒルガオ、ハマゴウといった暖地性の海浜植物が彩りを添え、水中に目を移すと、日本有数とも言われる豊かな藻場が広がり、多くのいきものたちのゆりかごとなっています。一口に海と言っても、その景色は本当に多様です。

そして、この自然の景色には、この土地に暮らしてきた人々の暮らしが溶け込んでいます。

伊勢志摩は全国一海女の多い場所で、300年以上の昔に生まれたその文化は今も受け継がれ、現在も1000人以上の海女が活躍しています。そして、真珠のふるさとと言われる英虞湾には、今もたくさんの真珠の養殖筏が浮かび、他にも、カキやアオサノリの養殖も盛んに行われています。また、陸に目を向けると、広大な宮域林(きゅういきりん)に囲まれた伊勢の神宮があります。宮域林は、公園を代表する原生的な常緑広葉樹の森で、トキワマンサクやジングウツツジといった指定植物にも指定されている貴重な植物が見られ、学術的にも貴重な森林と言われています。日本でも有数の歴史を持つ、このような人文景観もこの公園の大きな特徴です。

交通機関も整い、比較的容易に訪れることのできる伊勢志摩国立公園は、全国的にも利用度が高いことも特徴に挙げられます。

一方、市街地を多く含むため、私有地の占める割合が96%と全国一となっています。地元の方々にとっては、身近に日本を代表する自然があるという恵まれた環境である一方、暮らしを営む生活の場でもあるのです。

そんな中で、国立公園の自然を守る立場として活動していると、とても悩ましい思いをするときが多々あります。

そこに暮らす人々の心持ち一つで、良くも悪くも大きく影響を受けてしまうため、地元の方々への普及啓発というのがとても重要になってくると思っています。

横山展望台でガイドをしていると、いろんな方に出会います。

小学生の時に修学旅行で来た方、10年ぶりに旧友と訪れた方、県外にお嫁に行って帰って来られた方。

「当時が蘇ってくるなぁ」「やっぱり素晴らしい景色だねぇ」と、嬉しそうに懐かしむみなさんとお話ししていると、こちらまで暖かい気持ちになります。

私にとっても大好きな景色になっているこの伊勢志摩の風景は、一体どれだけの人の記憶に残る風景になっているんだろう、と思いを馳せたりします。

そんなときは、この方達が次に訪れてくださるときにも、変わらぬ景色が迎えてくれるよう、今の自然が残っていてほしいなぁと思っています。

さて、今回の記念日月間としてリレーでご紹介してきた、白山国立公園、藤前干潟、伊勢志摩国立公園。

それぞれ離れた場所ではありますが、海の自然の保全を考えたとき、私はそれぞれの地域とのつながりを強く感じます。

白山の雪解け水は、長良川を伝って山々の栄養を運び、伊勢湾に生きるたくさんの命を育んでくれます。

藤前干潟をはじめとした伊勢湾岸の干潟は、海を浄化する大切な機能を果たしてくれています。

緑深い山々、広大な干潟、それぞれの自然環境が健康に保たれていることで、豊かな海の自然を作り出してくれます。

海岸の清掃活動を行ったり、海女さんや漁業者の方々の声を聞いたりと、アクティブレンジャーとして現場に出ていると、「海の環境」だけを考えているだけでは、ダメだということを痛感します。

「山」、「川」、「干潟」、「海」、それぞれの地域で保全活動に励んでくださっている方々の思いは、自然のつながりを通して感じることができます。

自然のつながりがそれを守る人のつながりとなって、これから先100周年目を迎えても、変わらない姿のまま、再びこの地を訪れてくださる方を迎えられる場所であり続けることを願っています。

ということで・・・。

世良アクティブレンジャー、野村アクティブレンジャー、村松アクティブレンジャーによる「★記念日月間★」リレー記事を終わらせていただきます。

それぞれの記事、みなさんはどのように感じていただけたでしょうか?

私たちが奮闘する、白山国立公園、藤前干潟、伊勢志摩国立公園、ぜひ訪れてみてくださいね。

★白山国立公園HP http://www.env.go.jp/park/hakusan/

★藤前干潟HP http://c-chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/index.html

★伊勢志摩国立公園HP http://www.env.go.jp/park/iseshima/

2011年11月17日竜ヶ峠~鷲嶺(しゅうれい)

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー村松さや華

今日は、パークボランティアの歩道調査活動に同行し、伊勢市にある「竜ヶ峠(たつがとうげ)」と「鷲嶺(しゅうれい)」に行ってきました。

猟期に入っているため、事前に三重県猟友会に狩猟の実施予定を確認。そして、今回神宮の宮域林(きゅういきりん)に入るため、神宮司廳(じんぐうしちょう)より入林の許可をいただきました。また、鷲嶺は特別保護地区に指定されているため、土石や植物等の採集、樹木の伐採、許可なく歩道を整備することが禁止され、貴重な自然を守るためのルールが公園内でも特に厳しく定められていいます。

さて、今回は鷲嶺まで行かなければならないので、時間の関係で『伊勢志摩ウォーキング60』で紹介されているコースを大幅にショートカットし、竜ヶ峠の登り口まで車で上りました。(※登り口までは、道がかなり狭いので、軽自動車でないと通れません!)

【たくさんの案内看板】

竜ヶ峠までの登山道は、その昔、神宮への参拝や生活の為に使われていた山越えの道です。車の普及と共に利用されなくなってしまっていたのを、地元の有志の方々と伊勢市が連携して整備を行ったそうで、ところどころに山をかたどった(?)案内標識があったり、地元の伝説や名前のついた岩などの解説板があり、とてもきれいに整備されていました。

【竜ヶ峠頂上(333m)】

立派な東小屋が設置されており、景色を見ながら休憩できます。竜ヶ峠についての解説が書かれた看板もあります。そして、ここからが宮域林となり、急勾配の登りが続きます。落ち葉で滑りやすく、道幅もかなり狭くなる箇所があるので、足下注意です!

【鷲嶺の頂上(548m)】

この積まれた石の中には、道中にあるものと同じ、御影石で作られた神宮の石標があるのだそう。木々もまばらで、少し開けた場所になっていますが、展望はききません。

【展望岩からの眺め】

鷲嶺の頂上は展望がきかないので、景色を見るのは少し戻ってこの展望岩から。左手が五ヶ所方面です。連なった山々は、遠いほどに霞みがかり、グラデーションが美しいです。

【マツカゼソウ】

白い小さな花を咲かせていました。「茶屋跡」から竜ヶ峠にかけて、歩道沿いにたくさん生息しています。

【イズセンリョウ】

山の中では、白くてまんまるの実がよく目立ちます。道中多く見かけられました。

宮域林の中は、落ち葉が積もり、全くと言っていいほど下草が生えていなかったのですが、どこも光が差し込んで明るく不思議な雰囲気でした。そのため、ヒメシャラの赤い木肌や、色鮮やかな木の実はよく目立ちます。

ただ、竜ヶ峠から鷲嶺にかけては傾斜もかなり急で、だんだん足が上がらなくなり、結構辛くなってきます。。。

それでも、いろんな発見に感動しながら歩くボランティアさん達といっしょだと、「楽しい!」が勝ってしまうので不思議です(^^)

ツバキの木も多く見られたので、花の時期に行くとまた違った景色が楽しめそうでした。みなさんも、ぜひいろんな発見を楽しみながら歩いてみてくださいね。

竜ヶ峠までのコースは、横山ビジターセンターのホームページに掲載されている「伊勢志摩ウォーキング60」で参照できます。

○「平家の里をゆく」(NO.7)

http://www.yokoyama-vc.jp/

猟期に入っているため、事前に三重県猟友会に狩猟の実施予定を確認。そして、今回神宮の宮域林(きゅういきりん)に入るため、神宮司廳(じんぐうしちょう)より入林の許可をいただきました。また、鷲嶺は特別保護地区に指定されているため、土石や植物等の採集、樹木の伐採、許可なく歩道を整備することが禁止され、貴重な自然を守るためのルールが公園内でも特に厳しく定められていいます。

さて、今回は鷲嶺まで行かなければならないので、時間の関係で『伊勢志摩ウォーキング60』で紹介されているコースを大幅にショートカットし、竜ヶ峠の登り口まで車で上りました。(※登り口までは、道がかなり狭いので、軽自動車でないと通れません!)

【たくさんの案内看板】

竜ヶ峠までの登山道は、その昔、神宮への参拝や生活の為に使われていた山越えの道です。車の普及と共に利用されなくなってしまっていたのを、地元の有志の方々と伊勢市が連携して整備を行ったそうで、ところどころに山をかたどった(?)案内標識があったり、地元の伝説や名前のついた岩などの解説板があり、とてもきれいに整備されていました。

【竜ヶ峠頂上(333m)】

立派な東小屋が設置されており、景色を見ながら休憩できます。竜ヶ峠についての解説が書かれた看板もあります。そして、ここからが宮域林となり、急勾配の登りが続きます。落ち葉で滑りやすく、道幅もかなり狭くなる箇所があるので、足下注意です!

【鷲嶺の頂上(548m)】

この積まれた石の中には、道中にあるものと同じ、御影石で作られた神宮の石標があるのだそう。木々もまばらで、少し開けた場所になっていますが、展望はききません。

【展望岩からの眺め】

鷲嶺の頂上は展望がきかないので、景色を見るのは少し戻ってこの展望岩から。左手が五ヶ所方面です。連なった山々は、遠いほどに霞みがかり、グラデーションが美しいです。

【マツカゼソウ】

白い小さな花を咲かせていました。「茶屋跡」から竜ヶ峠にかけて、歩道沿いにたくさん生息しています。

【イズセンリョウ】

山の中では、白くてまんまるの実がよく目立ちます。道中多く見かけられました。

宮域林の中は、落ち葉が積もり、全くと言っていいほど下草が生えていなかったのですが、どこも光が差し込んで明るく不思議な雰囲気でした。そのため、ヒメシャラの赤い木肌や、色鮮やかな木の実はよく目立ちます。

ただ、竜ヶ峠から鷲嶺にかけては傾斜もかなり急で、だんだん足が上がらなくなり、結構辛くなってきます。。。

それでも、いろんな発見に感動しながら歩くボランティアさん達といっしょだと、「楽しい!」が勝ってしまうので不思議です(^^)

ツバキの木も多く見られたので、花の時期に行くとまた違った景色が楽しめそうでした。みなさんも、ぜひいろんな発見を楽しみながら歩いてみてくださいね。

竜ヶ峠までのコースは、横山ビジターセンターのホームページに掲載されている「伊勢志摩ウォーキング60」で参照できます。

○「平家の里をゆく」(NO.7)

http://www.yokoyama-vc.jp/

2011年09月20日横山レポート①「キノコ」

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー村松さや華

横山では今、あちこちでキノコが見られるようになってきました。8月に入ってからポツポツ姿を見せ始めていましたが、このごろは巡視の度に新たに生えてきたキノコを発見します。

▲歩道のあちこちに出現。

「さや華さ~ん、焼きたてのパンはいかが~。」と先を歩いていたパークボランティアさんに呼ばれ、喜んで向かうと・・・焼きたてパン???

たしかに、とってもおいしそうです。ノウタケ(脳茸)でしょうか?

写真では分かりづらいですが、本当に焼きたてのパンのようにこんがりと茶色に色づいています。割ってみると・・・ふわふわしていて、蒸しパンのようです。お皿においてあったら、間違えて口にしてしまいそうなくらいそっくりです。

ノウタケは、成長すると表面が動物の脳のようにたくさんのシワが入ってきます。そして、だんだんと表面がぼろぼろになり、押すとホコリのような胞子を吹き出します。

上の写真のように若いうちは無臭ですが、日が経つととっても嫌な匂いがしてきます。横山ビジターセンターの職員さん曰く、「濡れた犬の匂い」がするんだとか・・・。

同じキノコの経過を追ってみると、いろんな姿が見られて面白そうです。

これから遊歩道沿いでは、スダジイやコナラの下でたくさんのドングリも見られるようになってきます。日々新たな発見がある横山ですが、今の季節は足下にも目を向けてゆっくりのんびり歩くのがオススメです。

みなさん、ぜひ横山にお越しくださいね。

▲歩道のあちこちに出現。

「さや華さ~ん、焼きたてのパンはいかが~。」と先を歩いていたパークボランティアさんに呼ばれ、喜んで向かうと・・・焼きたてパン???

たしかに、とってもおいしそうです。ノウタケ(脳茸)でしょうか?

写真では分かりづらいですが、本当に焼きたてのパンのようにこんがりと茶色に色づいています。割ってみると・・・ふわふわしていて、蒸しパンのようです。お皿においてあったら、間違えて口にしてしまいそうなくらいそっくりです。

ノウタケは、成長すると表面が動物の脳のようにたくさんのシワが入ってきます。そして、だんだんと表面がぼろぼろになり、押すとホコリのような胞子を吹き出します。

上の写真のように若いうちは無臭ですが、日が経つととっても嫌な匂いがしてきます。横山ビジターセンターの職員さん曰く、「濡れた犬の匂い」がするんだとか・・・。

同じキノコの経過を追ってみると、いろんな姿が見られて面白そうです。

これから遊歩道沿いでは、スダジイやコナラの下でたくさんのドングリも見られるようになってきます。日々新たな発見がある横山ですが、今の季節は足下にも目を向けてゆっくりのんびり歩くのがオススメです。

みなさん、ぜひ横山にお越しくださいね。

2011年09月14日【番外編】オオフタバムグラ駆除

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー村松さや華

志摩半島野生動物研究会(以下、野生研)の方々が毎年実施してくださっている、和具大島のアツバキミガヨラン(通称ユッカラン)の駆除が今年も始まっています。 といっても、台風の接近があったり、波の状態が良くなかったりと・・・今年はまだ一度も実施できていません。大島へは船を使って渡る必要があるため、なかなかタイミングが難しいんです。

(※これまでのアツバキミガヨラン駆除については、半田ARの記事をご覧ください。)

12日の駆除に私もお手伝いに行く予定でしたが、例により渡船出来ず・・・予定を変更し、公園の区域外になりますが、明和町の大淀(おいず)海岸に行くことになりました。

ここには、野生研の方々が昨年より駆除活動を行っているもうひとつの外来植物「オオフタバムグラ」がたくさん繁殖しています。北アメリカ原産の帰化植物で、伊勢志摩国立公園では伊勢市二見町の神前(こうざき)海岸、志摩市志摩町布施田の広の浜でも繁殖が確認されています。まだまだ他の海岸にも広がっている可能性があります。

【オオフタバムグラ(アカネ科オオフタバムグラ属)】

堤防を下りてみると、砂浜を覆っているほとんどがオオフタバムグラで驚きました。台風により海水をかぶったためか、大半は茶色く枯れていました。これらを、種を落とさないようひとつひとつ手作業で抜いていきます。

ちょうど花の時期で、淡いピンクの花を咲かせていました。かわいらしい花を見て、「なんだか抜くのをためらってしまうね。」とみんなで言いながら作業。

海水がかかった為か、枯れています。

小さな花。(花期:7~10月)

アツバキミガヨランは、大きい物は高さ2m近くになり、駆除の際は根をひとかけらも残さないよう1m近く穴を掘る必要があります。それに比べ、オオフタバムグラは大きくても高さ50cmほど。それほど力を入れなくても、気持ち良いほど簡単に抜けます。根が途中で切れてしまわないように、真上に引っ張るのが上手に抜けるコツです。

オオフタバムグラの種。種がくっついた軍手も一緒に処分します。

とは言え、一本一本地道に抜いていかなければならないため、砂浜全体に広がったオオフタバムグラを駆除するのはかなり骨の折れる作業です。9人で3時間かけて作業し続け、だいぶ綺麗になりましたが、まだまだ全体の半分も駆除できていません。これはもっとたくさんの人手が必要だなぁと感じました。

今後のアツバキミガヨラン駆除は、以下の予定で行われます。波浪により作業中止の場合は、今回のように明和町大淀海岸でオオフタバムグラの駆除を実施するそうです。お近くの方は、どうぞご参加ください。

日 時:9月19日(月)、9月25日(日)、10月3日(月) 9:00~16:00

集 合:志摩町和具漁港(西側の公園付近)に9:00

【申し込み、問い合わせ】

・若林郁夫ケイタイ 090-8957-9288 ikuowaka@amigo2.ne.jp

・中村みつ子ケイタイ 090-6570-9068

※損害保険に加入するため、参加してくださる方は必ず事前にお申し込みください。

16袋分の駆除が出来ました。

堤防側には、まだまだビッシリ生えています。

(※これまでのアツバキミガヨラン駆除については、半田ARの記事をご覧ください。)

12日の駆除に私もお手伝いに行く予定でしたが、例により渡船出来ず・・・予定を変更し、公園の区域外になりますが、明和町の大淀(おいず)海岸に行くことになりました。

ここには、野生研の方々が昨年より駆除活動を行っているもうひとつの外来植物「オオフタバムグラ」がたくさん繁殖しています。北アメリカ原産の帰化植物で、伊勢志摩国立公園では伊勢市二見町の神前(こうざき)海岸、志摩市志摩町布施田の広の浜でも繁殖が確認されています。まだまだ他の海岸にも広がっている可能性があります。

【オオフタバムグラ(アカネ科オオフタバムグラ属)】

堤防を下りてみると、砂浜を覆っているほとんどがオオフタバムグラで驚きました。台風により海水をかぶったためか、大半は茶色く枯れていました。これらを、種を落とさないようひとつひとつ手作業で抜いていきます。

ちょうど花の時期で、淡いピンクの花を咲かせていました。かわいらしい花を見て、「なんだか抜くのをためらってしまうね。」とみんなで言いながら作業。

海水がかかった為か、枯れています。

小さな花。(花期:7~10月)

アツバキミガヨランは、大きい物は高さ2m近くになり、駆除の際は根をひとかけらも残さないよう1m近く穴を掘る必要があります。それに比べ、オオフタバムグラは大きくても高さ50cmほど。それほど力を入れなくても、気持ち良いほど簡単に抜けます。根が途中で切れてしまわないように、真上に引っ張るのが上手に抜けるコツです。

オオフタバムグラの種。種がくっついた軍手も一緒に処分します。

とは言え、一本一本地道に抜いていかなければならないため、砂浜全体に広がったオオフタバムグラを駆除するのはかなり骨の折れる作業です。9人で3時間かけて作業し続け、だいぶ綺麗になりましたが、まだまだ全体の半分も駆除できていません。これはもっとたくさんの人手が必要だなぁと感じました。

今後のアツバキミガヨラン駆除は、以下の予定で行われます。波浪により作業中止の場合は、今回のように明和町大淀海岸でオオフタバムグラの駆除を実施するそうです。お近くの方は、どうぞご参加ください。

日 時:9月19日(月)、9月25日(日)、10月3日(月) 9:00~16:00

集 合:志摩町和具漁港(西側の公園付近)に9:00

【申し込み、問い合わせ】

・若林郁夫ケイタイ 090-8957-9288 ikuowaka@amigo2.ne.jp

・中村みつ子ケイタイ 090-6570-9068

※損害保険に加入するため、参加してくださる方は必ず事前にお申し込みください。

16袋分の駆除が出来ました。

堤防側には、まだまだビッシリ生えています。

2011年07月17日アクティブレンジャー出前授業@船越小学校

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー村松さや華

7月15日(金)、伊勢志摩国立公園では、初めての取り組みとなる「アクティブレンジャー出前授業」を行いました。前任のARからの夢がやっと実現しました!

今回のテーマは、伊勢志摩国立公園で働くかずやレンジャーとさやレンジャーの“仲間探し”です。1年間かけてレンジャーの仕事を体験しながら、伊勢志摩国立公園とはどんなところなのかを身を以て知ってもらおうと計画。いいところをたくさん知って、地元をより好きになってくれたら嬉しいなぁと思っています。

この出前授業を行っていくのは、志摩市大王町にある船越小学校4年1組のみなさん。伊勢志摩では、海に面した学校はいくつもありますが、ここ船越小学校は、前島(先志摩)のちょうど根元、くびれた場所に位置しています。

西には穏やかな英虞湾、東には荒々しい太平洋と、すこし歩くと全く異なる海の景色が広がっており、伊勢志摩の中でも特別で貴重な場所です。

そんな海の自然に恵まれた船越の子どもたちは、とっても明るくて元気いっぱい!たのもしい仲間ができそうな予感がします。

さて、早く着いたので掃除のお手伝いもしながら・・・さっそく授業開始!

実はこの日よりも前にあいさつに訪れ、レンジャーとは?伊勢志摩国立公園とは?という話を事前にしていたので、最初はすこし復習をしました。

レンジャーの仲間になってもらいたい、という話も覚えてくれているかなぁとすこしドキドキしていたのですが・・・公園区域の地図を広げると、「伊勢志摩国立公園!」と先に言われてしまいました。「レンジャーになるから、海のゴミ拾いしたよ!」と報告してくれた子もいて、なんて頼もしいんだ~とかずやレンジャーと感動。

その後はレンジャー(見習い)の任命式を行い、かずやレンジャーからは、「レンジャーの心得」を教わりました。

そして、レンジャー手帳を使いながら、調査のとき便利な「自分のものさし」作り。

この「自分のものさし」を使って、夏休みに自然にあるものの大きさを何か1個測ってきてくれる?とお願いすると・・・

「もっとたくさん調べたい!」「夏休み前にやっちゃダメ?」との声が。

さっそく手帳を持ち帰った子もたくさんいたよ、と先生からも伺い、張り切って取り組んでくれている子どもたちにとっても嬉しくなりました。

あっという間の45分間でしたが、たくさんの立派なレンジャーが誕生してくれそうだ!と、これからが本当にたのしみになりました。

船越小学校4年1組のみなさん、先生方、どうもありがとうございました!!

今回のテーマは、伊勢志摩国立公園で働くかずやレンジャーとさやレンジャーの“仲間探し”です。1年間かけてレンジャーの仕事を体験しながら、伊勢志摩国立公園とはどんなところなのかを身を以て知ってもらおうと計画。いいところをたくさん知って、地元をより好きになってくれたら嬉しいなぁと思っています。

この出前授業を行っていくのは、志摩市大王町にある船越小学校4年1組のみなさん。伊勢志摩では、海に面した学校はいくつもありますが、ここ船越小学校は、前島(先志摩)のちょうど根元、くびれた場所に位置しています。

西には穏やかな英虞湾、東には荒々しい太平洋と、すこし歩くと全く異なる海の景色が広がっており、伊勢志摩の中でも特別で貴重な場所です。

そんな海の自然に恵まれた船越の子どもたちは、とっても明るくて元気いっぱい!たのもしい仲間ができそうな予感がします。

さて、早く着いたので掃除のお手伝いもしながら・・・さっそく授業開始!

実はこの日よりも前にあいさつに訪れ、レンジャーとは?伊勢志摩国立公園とは?という話を事前にしていたので、最初はすこし復習をしました。

レンジャーの仲間になってもらいたい、という話も覚えてくれているかなぁとすこしドキドキしていたのですが・・・公園区域の地図を広げると、「伊勢志摩国立公園!」と先に言われてしまいました。「レンジャーになるから、海のゴミ拾いしたよ!」と報告してくれた子もいて、なんて頼もしいんだ~とかずやレンジャーと感動。

その後はレンジャー(見習い)の任命式を行い、かずやレンジャーからは、「レンジャーの心得」を教わりました。

そして、レンジャー手帳を使いながら、調査のとき便利な「自分のものさし」作り。

この「自分のものさし」を使って、夏休みに自然にあるものの大きさを何か1個測ってきてくれる?とお願いすると・・・

「もっとたくさん調べたい!」「夏休み前にやっちゃダメ?」との声が。

さっそく手帳を持ち帰った子もたくさんいたよ、と先生からも伺い、張り切って取り組んでくれている子どもたちにとっても嬉しくなりました。

あっという間の45分間でしたが、たくさんの立派なレンジャーが誕生してくれそうだ!と、これからが本当にたのしみになりました。

船越小学校4年1組のみなさん、先生方、どうもありがとうございました!!

2011年06月22日漂着ゴミ@宿田曽

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー村松さや華

伊勢志摩国立公園では、「漂着ごみ」の実態やその影響をより深く知ってもらおうと、地元の子どもたちを対象にした「グリーンワーカー」という事業を行っています。

6月19日(日)には、その事業の一環で「漁師まちで見る!磯の生き物調査&干物作り」が実施されました!

「ぼくといっしょに伊勢志摩国立公園の自然を守ってほしい!」と、隊長の藤田レンジャーが参加者の子どもたちをパークレンジャーに任命。

【子どもパークレンジャー任命式!】

今回の舞台は、度会郡南伊勢町宿田曽の漁村。

テーマは「さかな」です。

午前中は、漁師さんによって水揚げされた魚が運ばれてくる「漁港」や、魚を加工する「干物工場」を見学させてもらいながら、海で採れた魚がわたしたちの元に届くまでを探りました。

【おいしい干物ができるまで】

お昼には、地元産のアラメの酢の物、そして工場で作られた焼きたてのアジとハギの干物をいただきました!

育った海を目の前に、感謝しながらいただきます。

午後からは、車ですこし移動。

和田の浜という海岸で、「海岸にはどんな生きものがいるか?」「生きものたちが暮らす環境は汚れていないか?」を調べました。

生きもの調査で見つかったのは、ヒライソガニ、ケフサイソガニ、オサガニ、フナムシ、スナヒトデ、ムササキウニ、バフンウニ、オトメガサ・・・など。

ひっくり返した石の下からは、口から触手が出ている不思議な生きものを発見!

「なんだろうこれ~!?」とみんなビックリ。帰って調べてみたところ、ムラサキクルマナマコというナマコの仲間でした。潮間帯の石の下に集団でいるのがよく見られ、この触手を伸び縮みさせることで歩くそうです!

【生きもの調査中!】

さて、たくさんの生きものを見つけたこの浜ですが、なにか問題は起こっていないのか?

海上保安庁から3名の方に来ていただき、海岸の様子を調べたところ・・・

カップ麺の容器、ペットボトル、ガラスの破片、空き缶、ビニール紐、釣り糸など、いろんなゴミを発見。

一見とってもきれいな浜に見えましたが、探してみるとたくさんのゴミが流れ着いていることが分かりました。

そして、この日一番多く見つかったのは、発泡スチロールの破片。

この多くは、もとは伊勢志摩でたくさん見られる養殖イカダに使われているフロート(浮き)なんですが、古くなると細かく砕けてしまうため、一番やっかいなゴミになってしまうそう。

みんな一生懸命拾ってくれたので、とても綺麗になりました!

【海上保安官のみなさんと、漂着ごみを調査!】

おいしい干物になる魚や、海藻が育つ海。

カニやナマコがいる海岸。そんな自然を守る海上保安官やレンジャーの存在。

なんだかいつも何気なくみている風景が違った景色に見えてきます。

子どもパークレンジャーのみんなは、どんなことを感じてくれたでしょうか・・・?

おみやげにいただいた手作りの干物を食べるとき、今日のことを思い出してくれるといいなぁと思います。

参加してくださったみなさま、干物工場のみなさま、海上保安庁のみなさま

1日どうもありがとうございました!

6月19日(日)には、その事業の一環で「漁師まちで見る!磯の生き物調査&干物作り」が実施されました!

「ぼくといっしょに伊勢志摩国立公園の自然を守ってほしい!」と、隊長の藤田レンジャーが参加者の子どもたちをパークレンジャーに任命。

【子どもパークレンジャー任命式!】

今回の舞台は、度会郡南伊勢町宿田曽の漁村。

テーマは「さかな」です。

午前中は、漁師さんによって水揚げされた魚が運ばれてくる「漁港」や、魚を加工する「干物工場」を見学させてもらいながら、海で採れた魚がわたしたちの元に届くまでを探りました。

【おいしい干物ができるまで】

お昼には、地元産のアラメの酢の物、そして工場で作られた焼きたてのアジとハギの干物をいただきました!

育った海を目の前に、感謝しながらいただきます。

午後からは、車ですこし移動。

和田の浜という海岸で、「海岸にはどんな生きものがいるか?」「生きものたちが暮らす環境は汚れていないか?」を調べました。

生きもの調査で見つかったのは、ヒライソガニ、ケフサイソガニ、オサガニ、フナムシ、スナヒトデ、ムササキウニ、バフンウニ、オトメガサ・・・など。

ひっくり返した石の下からは、口から触手が出ている不思議な生きものを発見!

「なんだろうこれ~!?」とみんなビックリ。帰って調べてみたところ、ムラサキクルマナマコというナマコの仲間でした。潮間帯の石の下に集団でいるのがよく見られ、この触手を伸び縮みさせることで歩くそうです!

【生きもの調査中!】

さて、たくさんの生きものを見つけたこの浜ですが、なにか問題は起こっていないのか?

海上保安庁から3名の方に来ていただき、海岸の様子を調べたところ・・・

カップ麺の容器、ペットボトル、ガラスの破片、空き缶、ビニール紐、釣り糸など、いろんなゴミを発見。

一見とってもきれいな浜に見えましたが、探してみるとたくさんのゴミが流れ着いていることが分かりました。

そして、この日一番多く見つかったのは、発泡スチロールの破片。

この多くは、もとは伊勢志摩でたくさん見られる養殖イカダに使われているフロート(浮き)なんですが、古くなると細かく砕けてしまうため、一番やっかいなゴミになってしまうそう。

みんな一生懸命拾ってくれたので、とても綺麗になりました!

【海上保安官のみなさんと、漂着ごみを調査!】

おいしい干物になる魚や、海藻が育つ海。

カニやナマコがいる海岸。そんな自然を守る海上保安官やレンジャーの存在。

なんだかいつも何気なくみている風景が違った景色に見えてきます。

子どもパークレンジャーのみんなは、どんなことを感じてくれたでしょうか・・・?

おみやげにいただいた手作りの干物を食べるとき、今日のことを思い出してくれるといいなぁと思います。

参加してくださったみなさま、干物工場のみなさま、海上保安庁のみなさま

1日どうもありがとうございました!

2011年04月19日牛草山(うしくさやま)

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー村松さや華

4月14日(木)、伊勢志摩国立公園パークボランティア連絡会による歩道調査活動に同行し、南伊勢町の「牛草山」に行ってきました!

標高550.3mの山で(南伊勢町では最高峰!)、丑の年には干支登山の方が県外からも多くいらっしゃいます。

ちなみに、伊勢志摩国立公園の中では、鳥羽市の朝熊山(555m)に次いで高い山です。

山頂まではさまざまなルートがありますが、今回調査したのは、温坊(おんぼう)コース。

サニーロードの鍛冶屋(かじや)トンネル脇から登るコースです。

【南伊勢町に住むパークボランティアさんが、道中ガイドして下さいました♪】

登り始めは、しばらく沢沿いを歩きます。

水の流れる音を聞きながら歩くのは、とっても心地いい。

また、良いお天気だったこの日は、辺り一面緑色の光に包まれていました。

メジロ、ウグイス、コジュケイ、シジュウカラなど、たくさんの鳥の声も響き渡り、なんだか幻想的な雰囲気です。

地元ボランティアさんの話では、夏になるとアカショウビンの姿を見ることもできるとか。

【いろんな楽しみがいっぱい♪】

【グラグラの岩を固定中。】

簡単な歩道の修繕や、ゴミ拾いをしながら進み・・・

出発から1時間ちょっと歩いたところで、山頂に到着!

下の写真の、右側に見えるのが五ヶ所湾です。

道中通ってきた沢の水は、伊勢路川を通じ、この五ヶ所湾へと流れ込んでいます。

そして、中央の山は五ヶ所湾の展望地として人気の龍仙山(りゅうせんざん)。

地元の方からの愛着も深く、第3種特別地域に指定されている山です。

【山頂からの眺め(撮影:古田儀之)】

時には急な坂道や、ゴロゴロした岩の上を歩く道もありますが、

飽きることなく歩くことができ、歩道の整備も行き届いているコースでした。

清掃活動など必要なさそうなほど、ゴミもほとんど落ちていません。

きっと地元の方からも大切にされているんだろうということが分かります。

調査で得た情報は、横山ビジターセンターの展示コーナーでも発信していきます。

パークボランティアのおすすめ情報、ぜひご覧くださいね♪

★今回のコースは、横山ビジターセンターのホームページに掲載されている「伊勢志摩ウォーキング60」でもご覧いただけます。

http://www.yokoyama-vc.jp/

標高550.3mの山で(南伊勢町では最高峰!)、丑の年には干支登山の方が県外からも多くいらっしゃいます。

ちなみに、伊勢志摩国立公園の中では、鳥羽市の朝熊山(555m)に次いで高い山です。

山頂まではさまざまなルートがありますが、今回調査したのは、温坊(おんぼう)コース。

サニーロードの鍛冶屋(かじや)トンネル脇から登るコースです。

【南伊勢町に住むパークボランティアさんが、道中ガイドして下さいました♪】

登り始めは、しばらく沢沿いを歩きます。

水の流れる音を聞きながら歩くのは、とっても心地いい。

また、良いお天気だったこの日は、辺り一面緑色の光に包まれていました。

メジロ、ウグイス、コジュケイ、シジュウカラなど、たくさんの鳥の声も響き渡り、なんだか幻想的な雰囲気です。

地元ボランティアさんの話では、夏になるとアカショウビンの姿を見ることもできるとか。

【いろんな楽しみがいっぱい♪】

【グラグラの岩を固定中。】

簡単な歩道の修繕や、ゴミ拾いをしながら進み・・・

出発から1時間ちょっと歩いたところで、山頂に到着!

下の写真の、右側に見えるのが五ヶ所湾です。

道中通ってきた沢の水は、伊勢路川を通じ、この五ヶ所湾へと流れ込んでいます。

そして、中央の山は五ヶ所湾の展望地として人気の龍仙山(りゅうせんざん)。

地元の方からの愛着も深く、第3種特別地域に指定されている山です。

【山頂からの眺め(撮影:古田儀之)】

時には急な坂道や、ゴロゴロした岩の上を歩く道もありますが、

飽きることなく歩くことができ、歩道の整備も行き届いているコースでした。

清掃活動など必要なさそうなほど、ゴミもほとんど落ちていません。

きっと地元の方からも大切にされているんだろうということが分かります。

調査で得た情報は、横山ビジターセンターの展示コーナーでも発信していきます。

パークボランティアのおすすめ情報、ぜひご覧くださいね♪

★今回のコースは、横山ビジターセンターのホームページに掲載されている「伊勢志摩ウォーキング60」でもご覧いただけます。

http://www.yokoyama-vc.jp/

2011年03月21日「横山展望台ガイド」実施しました!

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー村松さや華

立て続けの更新になりますが・・・

今回は、昨日20日(日)に実施した「横山展望台ガイド」の様子をお伝えします!

「横山展望台ガイド」とは、横山展望台で、毎月第3日曜日13:30~15:30に、伊勢志摩国立公園パークボランティアが行っているガイドです。

アクティブレンジャーも同行し、ガイドのお手伝いをしています。

月1度のこの活動は、全国各地からいらっしゃった方々に伊勢志摩国立公園を紹介できる、ステキな出会いの場。

わたしが好きな業務の1つです♪

昨日は、あいにくの曇り空でしたが、展望台へと続く階段を上りきったお客さんからは「おぉ~すごい!!」と喜びの声が。

わたしたちのガイドにも、気合いが入ります(^^)!

【昨日来て下さった方、晴れた日もまたぜひ・・・】

それぞれの個性が光るガイドは、とっても楽しいんです。

・野鳥に詳しいボランティアさんは、双眼鏡片手に飛んでいる鳥の解説もしながら。(双眼鏡の貸出も行ってます。)

・お話上手なボランティアさんは、おじさまたちと冗談を言い合いながら。

・幼稚園の園長をされていたボランティアさんは、優しい笑顔と声で丁寧に。

それぞれが思い思いの方法で、伊勢志摩国立公園の魅力を楽しく伝えます。

【臨時参加の藤田自然保護官。きょうはカメラマンです。】

景色の解説だけじゃなくって、混み合わない道を教えてくれたり、伊勢志摩のおいしい魚介類が食べられるお店を紹介してくれたり・・・

地元住民でもあるボランティアさんだからこそできるガイドです。

さて。

わたしは、ガイドの傍らカウンターで横山展望台に訪れた観光客の数をカウント。

昨日は2時間で、152名ものお客さんが来て下さいました!

(毎回100名近く来て下さるんですよ~!)

【ボランティアガイド大盛況!】

今回ガイドさせていただいたのは、地元三重、愛知、岐阜、静岡、長野、富山、神奈川、大阪、愛媛からいらっしゃった方々でした。

ほんとうに、全国各地いろんなところから来て下さっているんだなぁ~と改めて驚きます。

なんだかとてもうれしくなる瞬間です。

来月は、4月17日(日)に実施します。みなさん、ぜひお越しくださいね。

アクセス方法など、詳しくは横山ビジターセンターHPをご覧ください。

【ボランティアガイドは、黄色い腕章が目印!】

今回は、昨日20日(日)に実施した「横山展望台ガイド」の様子をお伝えします!

「横山展望台ガイド」とは、横山展望台で、毎月第3日曜日13:30~15:30に、伊勢志摩国立公園パークボランティアが行っているガイドです。

アクティブレンジャーも同行し、ガイドのお手伝いをしています。

月1度のこの活動は、全国各地からいらっしゃった方々に伊勢志摩国立公園を紹介できる、ステキな出会いの場。

わたしが好きな業務の1つです♪

昨日は、あいにくの曇り空でしたが、展望台へと続く階段を上りきったお客さんからは「おぉ~すごい!!」と喜びの声が。

わたしたちのガイドにも、気合いが入ります(^^)!

【昨日来て下さった方、晴れた日もまたぜひ・・・】

それぞれの個性が光るガイドは、とっても楽しいんです。

・野鳥に詳しいボランティアさんは、双眼鏡片手に飛んでいる鳥の解説もしながら。(双眼鏡の貸出も行ってます。)

・お話上手なボランティアさんは、おじさまたちと冗談を言い合いながら。

・幼稚園の園長をされていたボランティアさんは、優しい笑顔と声で丁寧に。

それぞれが思い思いの方法で、伊勢志摩国立公園の魅力を楽しく伝えます。

【臨時参加の藤田自然保護官。きょうはカメラマンです。】

景色の解説だけじゃなくって、混み合わない道を教えてくれたり、伊勢志摩のおいしい魚介類が食べられるお店を紹介してくれたり・・・

地元住民でもあるボランティアさんだからこそできるガイドです。

さて。

わたしは、ガイドの傍らカウンターで横山展望台に訪れた観光客の数をカウント。

昨日は2時間で、152名ものお客さんが来て下さいました!

(毎回100名近く来て下さるんですよ~!)

【ボランティアガイド大盛況!】

今回ガイドさせていただいたのは、地元三重、愛知、岐阜、静岡、長野、富山、神奈川、大阪、愛媛からいらっしゃった方々でした。

ほんとうに、全国各地いろんなところから来て下さっているんだなぁ~と改めて驚きます。

なんだかとてもうれしくなる瞬間です。

来月は、4月17日(日)に実施します。みなさん、ぜひお越しくださいね。

アクセス方法など、詳しくは横山ビジターセンターHPをご覧ください。

【ボランティアガイドは、黄色い腕章が目印!】

2011年03月20日春はすぐそこ♪

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー村松さや華

このたびの東日本大震災で被害を受けられた方に、心よりお見舞い申し上げます。

伊勢志摩でも、けが人は出なかったものの、津波によりたくさんの養殖筏やノリ粗朶が流され、壊れ・・・たいへん大きな水産被害が出ました。

鳥羽市では、県内最大の1.8mの津波を観測しました。

横山展望台から、観光客の方やパークボランティアさんと、緑に染まっていくのを楽しみに見ていた英虞湾のアオサの粗朶も、たくさん倒れてしまっています。

震源地から遠く離れたここ伊勢志摩でも、こんな大きな被害が出ているのを見て、今回の地震の恐ろしさを改めて感じています。

今もなお、寒さに凍えながら不安な気持ちで避難生活を送られている被災地の方々に、少しでもはやく支援の手が届くことを、心より祈っています。

きょうは、事務所付近の多くのお店で募金活動を行っているのを見ました。

わたしも、このアクティブレンジャー日記を通して、少しでもみなさんの心が暖かくなるような話題を提供していければと思います(^^)

先日ポカポカと良い天気だったので、あまり上手ではないですが、たくさ~ん写真を撮ってきました!

いくつかご紹介します。

・梅のカーテン。とっても良い香りです♪

【撮影:志摩市阿児町鵜方】

・ミツバチの足についた「花粉団子」見えますか?

【撮影:志摩市阿児町鵜方】

・ニホンアカガエルの卵が孵りました!

【撮影:創造の森横山】

・ふきのとう!

【撮影:創造の森横山】

・太陽みたいに暖かい黄色。

【撮影:創造の森横山】

・小振りな花がかわいい春の草花。

【撮影:志摩市阿児町鵜方】

まだまだ寒い日もありますが、自然の変化を見ていると、伊勢志摩はもうすっかり春です。

日本中にはやく暖かい春が訪れますように・・・♪

伊勢志摩でも、けが人は出なかったものの、津波によりたくさんの養殖筏やノリ粗朶が流され、壊れ・・・たいへん大きな水産被害が出ました。

鳥羽市では、県内最大の1.8mの津波を観測しました。

横山展望台から、観光客の方やパークボランティアさんと、緑に染まっていくのを楽しみに見ていた英虞湾のアオサの粗朶も、たくさん倒れてしまっています。

震源地から遠く離れたここ伊勢志摩でも、こんな大きな被害が出ているのを見て、今回の地震の恐ろしさを改めて感じています。

今もなお、寒さに凍えながら不安な気持ちで避難生活を送られている被災地の方々に、少しでもはやく支援の手が届くことを、心より祈っています。

きょうは、事務所付近の多くのお店で募金活動を行っているのを見ました。

わたしも、このアクティブレンジャー日記を通して、少しでもみなさんの心が暖かくなるような話題を提供していければと思います(^^)

先日ポカポカと良い天気だったので、あまり上手ではないですが、たくさ~ん写真を撮ってきました!

いくつかご紹介します。

・梅のカーテン。とっても良い香りです♪

【撮影:志摩市阿児町鵜方】

・ミツバチの足についた「花粉団子」見えますか?

【撮影:志摩市阿児町鵜方】

・ニホンアカガエルの卵が孵りました!

【撮影:創造の森横山】

・ふきのとう!

【撮影:創造の森横山】

・太陽みたいに暖かい黄色。

【撮影:創造の森横山】

・小振りな花がかわいい春の草花。

【撮影:志摩市阿児町鵜方】

まだまだ寒い日もありますが、自然の変化を見ていると、伊勢志摩はもうすっかり春です。

日本中にはやく暖かい春が訪れますように・・・♪

また今回は、地元の仙宮(せんぐう)神社の宮司である加藤實さんが同行してくださいました。

【地域の歴史、文化・・・何でもご存じです。】

「竈方」の「竈」とは、塩を焼く竈のこと。

この地域は、昔平家の落人たちが切り開いた集落と言われており、落人たちが塩を作って生計を立てていたことに由来しています。

安政元年(1854)の津波で流され今は廃村となってしまった「赤崎竈」を入れて、「新桑竈(さらくわがま)」「棚橋竈(たなはしがま)」「栃木釜(とちぎがま)」「小方竈(おがたがま)」「大方竈(おおがたがま)」「道行竈(みちゆくがま)」「相賀竈(おおかがま)・・・※現在は相賀浦(おおかうら)」で、「八ヶ竈(はちががま)」と呼ばれています。

【弁天島(べんてんじま)】

貴重な暖地性植物群落があることから、特別保護地区に指定されています。

漁師を始め、地元の方々からも「神さんの島」として大切にされ、昔から、神様にお仕えする特別な人しか上陸を許されなかったそうです。そんな弁天島も、近年はアオサギのコロニーとなっており、フン害により、島の自然も姿を変えてきています。

左奥に見えている島は、同じく特別保護地区の「見江島(みえじま)」です。

【センブリ(リンドウ科センブリ属)】

ひっそり咲いているのを見つけました。星形の控えめでかわいらしい花です。

花びらに、紫のはっきりとした縦縞が入り、中央に白い毛が生えているのが特徴です。

【渡りをするチョウ「アサギマダラ」】

アサギマダラに出会いました。長旅を経て、羽がボロボロになっていました。

花の蜜を吸って、今後の旅に向けエネルギー充電中です。

シカの食害でしょうか?皮がはがされたような木がところどころで見られました。

【写真撮影会♪】

ところどころ展望が開け、地元の方がご厚意で作ってくださったというベンチが置いてあります。どのポイントからも、神前(かみさき)湾を臨むことができ、本当に素晴らしい景色です。

神前浦に向かって歩くほどに、弁天島が大きく迫って見えてきます。空気が冷たく澄んで、快晴だった今日は、ブルーハワイのような海の青色がさらに美しく、日の光に照らされてキラキラ輝く様子は、時間を忘れてしまうような光景でした。

絶景から少し視線を下げると、地面が見えないほどゴミに覆い尽くされた箇所がありました。歩道の清掃も行いながら歩きましたが、とても拾いきれる量ではありません。こんな素晴らしい景色を前に、本当に残念です。

★今回のコースは、「みえの自然楽校」(三重県)でも紹介されています。

また、近畿自然歩道のガイドマップは、横山ビジターセンター館内にて閲覧できます。