2013年7月

21件の記事があります。

2013年07月16日外来植物公開シンポジウム

白山国立公園 白山 アクティブレンジャー 世良裕次

こんにちは。

白山にも登山シーズンがやってきました。

山上ではかわいらしい高山植物が一斉に咲き始めました。

【高山域の可憐な植物の姿】

本日、世界遺産登録された富士山でのマイカー規制についてニュースで取り上げられていましたが、白山でも10月14日(月)まで金~月曜日にかけてマイカーの規制を行っています。

マイカーでは市ノ瀬までしか入れません。

きちんと登山計画していっても計画通りに行けなかったら意味が無いですからね。

なので、別当出合を利用される方は以下を調べてから登山計画をしてください。

石川県HP↓

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/tozaninf/peak.html

山上の生き物はとても華やかに見えますが、非常に繊細です。

低地や外国から来た生き物から、その繊細な生き物を守ろうということを皆さんに考えてもらうために、外来植物公開シンポジウムを7月7日に環境省と環白山保護利用管理協会で開催しました。

【統括自然保護企画官による挨拶】

外来植物とは、なんぞや?という事を広く一般に知って頂き、白山の現状や、外来植物がある為に、いまいる高山域の生き物にどのような影響が与えられるか、等の講演がありました。

【白山についてのパネル展示】

そして、実際に調査研究や、施設整備、外来植物の除去をしている方、白山野生動物研究家などが、パネリストとなり、意見交換会が行われました。

とても専門的なお話から、現場からの生の声も聞けたりして、現在白山でどのような問題があるかということを認識できたのではないかと思います。

また、休憩中にはオオバコ茶が配られたり、外来植物に関するクイズに正解すると抽選でプレゼントなどが配られるようなレクリエーションもありました。

【おなじみのオオバコ茶】

【クイズ正解者にはすてきなプレゼントも】

関係者だけで奮闘するのではなく、白山を抱える地元住民と一緒に白山について考えられる良い機会になりました。

注意頂きたいのは、オオバコやスズメノカタビラの様な外来植物を抜いてください!ということだけを皆さんに伝えているのではありません。

今回も発表していた先生も言っていたように、決して外来植物は悪くは無く、私たち人間が持ち込んでいるということを認識して頂きたいと思っています。

オオバコも良い例ですが、一度簡単に持ち込まれた外来生物は、植物だけに関わらず、動物や菌類なども含め、そこから取り除くということは非常に困難だということを理解して頂きたいと思います。

白山の玄関口には種子除去マットなど、山上に外来植物の種などを持って行かないような対策をしています。

白山の豊かな自然を守るために、このような対策ひとつひとつを実際に使用して頂き色々考えて頂けると幸いです。

そして、皆さんが白山の自然を守るという広い意味で考えて頂けたけたら、今後も美しい白山の姿が見続けることができるのではないでしょうか。

皆さん、長い時間お疲れ様でした。

白山にも登山シーズンがやってきました。

山上ではかわいらしい高山植物が一斉に咲き始めました。

【高山域の可憐な植物の姿】

本日、世界遺産登録された富士山でのマイカー規制についてニュースで取り上げられていましたが、白山でも10月14日(月)まで金~月曜日にかけてマイカーの規制を行っています。

マイカーでは市ノ瀬までしか入れません。

きちんと登山計画していっても計画通りに行けなかったら意味が無いですからね。

なので、別当出合を利用される方は以下を調べてから登山計画をしてください。

石川県HP↓

http://www.pref.ishikawa.lg.jp/hakusan/tozaninf/peak.html

山上の生き物はとても華やかに見えますが、非常に繊細です。

低地や外国から来た生き物から、その繊細な生き物を守ろうということを皆さんに考えてもらうために、外来植物公開シンポジウムを7月7日に環境省と環白山保護利用管理協会で開催しました。

【統括自然保護企画官による挨拶】

外来植物とは、なんぞや?という事を広く一般に知って頂き、白山の現状や、外来植物がある為に、いまいる高山域の生き物にどのような影響が与えられるか、等の講演がありました。

【白山についてのパネル展示】

そして、実際に調査研究や、施設整備、外来植物の除去をしている方、白山野生動物研究家などが、パネリストとなり、意見交換会が行われました。

とても専門的なお話から、現場からの生の声も聞けたりして、現在白山でどのような問題があるかということを認識できたのではないかと思います。

また、休憩中にはオオバコ茶が配られたり、外来植物に関するクイズに正解すると抽選でプレゼントなどが配られるようなレクリエーションもありました。

【おなじみのオオバコ茶】

【クイズ正解者にはすてきなプレゼントも】

関係者だけで奮闘するのではなく、白山を抱える地元住民と一緒に白山について考えられる良い機会になりました。

注意頂きたいのは、オオバコやスズメノカタビラの様な外来植物を抜いてください!ということだけを皆さんに伝えているのではありません。

今回も発表していた先生も言っていたように、決して外来植物は悪くは無く、私たち人間が持ち込んでいるということを認識して頂きたいと思っています。

オオバコも良い例ですが、一度簡単に持ち込まれた外来生物は、植物だけに関わらず、動物や菌類なども含め、そこから取り除くということは非常に困難だということを理解して頂きたいと思います。

白山の玄関口には種子除去マットなど、山上に外来植物の種などを持って行かないような対策をしています。

白山の豊かな自然を守るために、このような対策ひとつひとつを実際に使用して頂き色々考えて頂けると幸いです。

そして、皆さんが白山の自然を守るという広い意味で考えて頂けたけたら、今後も美しい白山の姿が見続けることができるのではないでしょうか。

皆さん、長い時間お疲れ様でした。

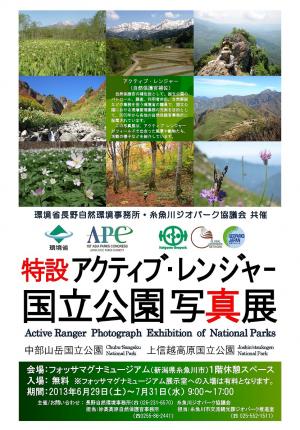

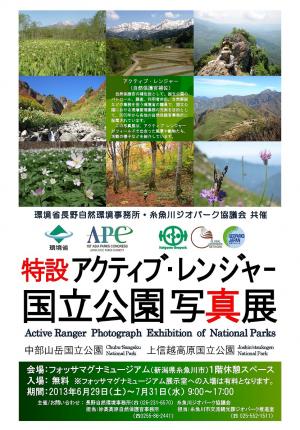

2013年07月11日特設 環境省AR国立公園写真展in糸魚川フォッサマグナミュージアム

上信越高原国立公園 妙高(~2015.3.26) アクティブレンジャー 西林 琢也

環境省長野自然環境事務所と糸魚川ジオパーク協議会では、国立公園と糸魚川世界ジオパークの優れた自然環境や地形・地質等を保全するとともに、その貴重性や魅力を多くの皆様に紹介し、理解を深めつつ体験・活用してもらえるよう、連携・協力した取り組みを進めています。

今回の「特設 アクティブ・レンジャー国立公園写真展」は、糸魚川市民の皆様やフォッサマグナミュージアムを訪れる皆様に、国立公園の魅力や環境省の取り組みについて紹介するとともに、国立公園と糸魚川世界ジオパークとの関わりについて興味をもってもらうことにより、国立公園とジオパークとの連携した取り組みをより一層すすめるために、環境省長野自然環境事務所と糸魚川ジオパーク協議会の共催事業として開催することとなったものです。

この特別展は、平成22年度から平成24年度に長野自然環境事務所管内のアクティブ・レンジャー(自然保護官補佐)たちが撮影した多くの写真の中から24枚を選びぬき、6月29日土曜日から7月31日水曜日までの会期で、糸魚川市のフォッサマグナミュージアム1階休憩スペースの一角をお借りして開催しています。

フォッサマグナミュージアムでの開催は今回が初めてでしたが、糸魚川ジオパーク協議会、糸魚川市職員、ミュージアム職員の皆さんの行き届いた対応のおかげで、スムーズに開催に向けた準備を進めることができ、会場設営当日は、正面玄関をまっすぐ進んだ突き当たりの会場スペースで、皆さんとともに、打合せをしながらより楽しんで頂けるような会場作りを心がけて設営作業を行いました。

皆さんのご協力のおかげでスムーズに作業がすすみ、24点すべての展示が完了。

今回の特別展では、黒い台紙に張り込んだ写真を展示しましたが、その見栄えの良さは目をみはるものがありました。会場スペースにはテーブルと椅子も常設されており、訪れる皆様にゆっくり見て頂ける会場になりました。

設営当日は曇でしたが、建物の外からもよく見えるガラス張りの場所を確保して頂いたおかげで、写真でみるよりかなり光が多く入る、展示には絶好のスペースです。

今回、関係機関の皆様のお力添えでこの写真展を開催できましたことを、この場をお借りして改めてお礼申し上げます。

会場のお近くにお寄りの際は是非足を運んでいただき、環境省の様々な取り組みや国立公園と糸魚川ジオパークとのかかわりについてより深い関心をもっていただく、一つのきっかけになってもらえたらと考えております。

特設写真展開催に関する詳しい情報は、

「環境省長野自然環境事務所」 電話 0255-86-2441(担当:妙高高原自然保護官事務所)

までお問い合わせ頂くか、

「環境省長野自然環境事務所ホームページ」

http://c-chubu.env.go.jp/nagano/

でご確認ください。

今回の「特設 アクティブ・レンジャー国立公園写真展」は、糸魚川市民の皆様やフォッサマグナミュージアムを訪れる皆様に、国立公園の魅力や環境省の取り組みについて紹介するとともに、国立公園と糸魚川世界ジオパークとの関わりについて興味をもってもらうことにより、国立公園とジオパークとの連携した取り組みをより一層すすめるために、環境省長野自然環境事務所と糸魚川ジオパーク協議会の共催事業として開催することとなったものです。

この特別展は、平成22年度から平成24年度に長野自然環境事務所管内のアクティブ・レンジャー(自然保護官補佐)たちが撮影した多くの写真の中から24枚を選びぬき、6月29日土曜日から7月31日水曜日までの会期で、糸魚川市のフォッサマグナミュージアム1階休憩スペースの一角をお借りして開催しています。

フォッサマグナミュージアムでの開催は今回が初めてでしたが、糸魚川ジオパーク協議会、糸魚川市職員、ミュージアム職員の皆さんの行き届いた対応のおかげで、スムーズに開催に向けた準備を進めることができ、会場設営当日は、正面玄関をまっすぐ進んだ突き当たりの会場スペースで、皆さんとともに、打合せをしながらより楽しんで頂けるような会場作りを心がけて設営作業を行いました。

皆さんのご協力のおかげでスムーズに作業がすすみ、24点すべての展示が完了。

今回の特別展では、黒い台紙に張り込んだ写真を展示しましたが、その見栄えの良さは目をみはるものがありました。会場スペースにはテーブルと椅子も常設されており、訪れる皆様にゆっくり見て頂ける会場になりました。

設営当日は曇でしたが、建物の外からもよく見えるガラス張りの場所を確保して頂いたおかげで、写真でみるよりかなり光が多く入る、展示には絶好のスペースです。

今回、関係機関の皆様のお力添えでこの写真展を開催できましたことを、この場をお借りして改めてお礼申し上げます。

会場のお近くにお寄りの際は是非足を運んでいただき、環境省の様々な取り組みや国立公園と糸魚川ジオパークとのかかわりについてより深い関心をもっていただく、一つのきっかけになってもらえたらと考えております。

特設写真展開催に関する詳しい情報は、

「環境省長野自然環境事務所」 電話 0255-86-2441(担当:妙高高原自然保護官事務所)

までお問い合わせ頂くか、

「環境省長野自然環境事務所ホームページ」

http://c-chubu.env.go.jp/nagano/

でご確認ください。

2013年07月11日出前授業@浜島小学校(4年生)

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー村松さや華

8日(月)、志摩市の浜島小学校4年生(24名)を対象に授業を行いました。

はじめて授業させていただく学校です。

今回は、志摩市浜島町にある「矢取島(やとりじま)」が授業の舞台。

波風の力が作りだした小さな無人島です。(海食岸礁)

実は、国立公園の区域からは外れてしまう場所なのですが・・・

とは言え、浜島小学校のみなさんにとっては地元の身近な自然です。

校歌にも「矢取島」の名前が出てくるんだとか(^^)!

この日は、大潮のときしか歩けない周囲をみんなで一周してみました♪

【矢取島探検中!】

【カメノテがびっしり!】

矢取島の周囲は、カジメやアラメ、ウミウチワなど海藻がとっても豊富。

そこが貝類や小さな魚たちのエサ場や住み家になっていて、様々な生きものが集まってきます。この日は、マダコ、ヨロイイソギンチャク、ケヤリムシ、チヌなどを発見しました。

その後は、矢取島にはどんなものが流れ着くのかを調査。

ペットボトルや空き缶の他、木材や枯れ枝などが多く見つかりました。

ほとんどが流れ着いて間もないような状態のものばかり。

これは、満潮になると浜が水に浸かってしまうので、流れ着いてもすぐに波にさらわれてしまうためと思われます。再び海に出て行ってしまわないよう、今回集めたものは回収してごみ処理場にて処分してもらいました。

【大潮になると現れる浜】

【漂着物しらべ】

授業後の「また来よ~♪」の一言にうれしくなりました(^^)

ぜひ地元の恵まれた自然の中でたくさん思い出を作ってほしいなぁと思います。浜島小学校のみなさん、先生方、ありがとうございました!!

はじめて授業させていただく学校です。

今回は、志摩市浜島町にある「矢取島(やとりじま)」が授業の舞台。

波風の力が作りだした小さな無人島です。(海食岸礁)

実は、国立公園の区域からは外れてしまう場所なのですが・・・

とは言え、浜島小学校のみなさんにとっては地元の身近な自然です。

校歌にも「矢取島」の名前が出てくるんだとか(^^)!

この日は、大潮のときしか歩けない周囲をみんなで一周してみました♪

【矢取島探検中!】

【カメノテがびっしり!】

矢取島の周囲は、カジメやアラメ、ウミウチワなど海藻がとっても豊富。

そこが貝類や小さな魚たちのエサ場や住み家になっていて、様々な生きものが集まってきます。この日は、マダコ、ヨロイイソギンチャク、ケヤリムシ、チヌなどを発見しました。

その後は、矢取島にはどんなものが流れ着くのかを調査。

ペットボトルや空き缶の他、木材や枯れ枝などが多く見つかりました。

ほとんどが流れ着いて間もないような状態のものばかり。

これは、満潮になると浜が水に浸かってしまうので、流れ着いてもすぐに波にさらわれてしまうためと思われます。再び海に出て行ってしまわないよう、今回集めたものは回収してごみ処理場にて処分してもらいました。

【大潮になると現れる浜】

【漂着物しらべ】

授業後の「また来よ~♪」の一言にうれしくなりました(^^)

ぜひ地元の恵まれた自然の中でたくさん思い出を作ってほしいなぁと思います。浜島小学校のみなさん、先生方、ありがとうございました!!

2013年07月10日夏に近づく八方尾根

中部山岳国立公園 後立山 アクティブレンジャー 則武敏史

こんにちは、北アルプス後立山地区からです。

今日は八方尾根(長野県北安曇郡白馬村)です。

まず、鎌池(かまいけ)湿原です(国立公園の区域からわずかに外ですが)。

多くの方は八方尾根の途中までゴンドラとリフトを乗り継いで上って行きますが、一つ目のリフトを降り、二つ目のリフトに向かう途中にある湿原です。

今年はコバイケイソウの開花の当たり年です(カメラの露出がまずいのでパッとしませんが)。

もうしばらくするとニッコウキスゲの花も増えより華やかになります(2005年7月撮影)。

余談ですが、「コバイケイソウ」の読み方を区切る場合、次のどれが適当でしょう?

A「コ、バイケイソウ」

B「コバ、イケイソウ」

C「コバイ、ケイソウ」

答えはこの日記の末尾で。

さて、戻ります。

木道コースの上部にはまだ雪があります。

木道から残雪へ移る位置は融雪が進むと変わっていきます。利用される方が少しでも安全、快適に歩けるように、地元の方が整備をしています。ありがとうございます。

この日は地元の方の八方尾根にかける思いを改めて強く感じた1日でした。

不帰嶮(かえらずのけん)をバックに記念写真を撮影している利用者。奥に見えるケルン(八方ケルン)を経て八方池へ向かう利用者も見えます。

晴れでしたが、残念ながら白馬三山(白馬鑓ヶ岳(はくばやりがたけ)、杓子岳(しゃくしだけ)、白馬岳)の稜線は雲に隠れて見えませんでした。

この日はヘリの音が何回か聞こえていました。海の日の3連休、その後の夏山の最盛期に向けて稜線の山小屋に物資を運んでいたのだと思います。これからの時期、多くの方が来られると思いますが、どうぞご安全に。

最後に答えですが、A「コ、バイケイソウ」です。漢字で書くと「小梅蕙草」。花が梅に似ており、葉が蕙蘭(ケイラン)に似ているためと書かれているものがあります。

花が梅に似ているかどうか、この機会に確認してはどうでしょうか。

今日は八方尾根(長野県北安曇郡白馬村)です。

まず、鎌池(かまいけ)湿原です(国立公園の区域からわずかに外ですが)。

多くの方は八方尾根の途中までゴンドラとリフトを乗り継いで上って行きますが、一つ目のリフトを降り、二つ目のリフトに向かう途中にある湿原です。

今年はコバイケイソウの開花の当たり年です(カメラの露出がまずいのでパッとしませんが)。

もうしばらくするとニッコウキスゲの花も増えより華やかになります(2005年7月撮影)。

余談ですが、「コバイケイソウ」の読み方を区切る場合、次のどれが適当でしょう?

A「コ、バイケイソウ」

B「コバ、イケイソウ」

C「コバイ、ケイソウ」

答えはこの日記の末尾で。

さて、戻ります。

木道コースの上部にはまだ雪があります。

木道から残雪へ移る位置は融雪が進むと変わっていきます。利用される方が少しでも安全、快適に歩けるように、地元の方が整備をしています。ありがとうございます。

この日は地元の方の八方尾根にかける思いを改めて強く感じた1日でした。

不帰嶮(かえらずのけん)をバックに記念写真を撮影している利用者。奥に見えるケルン(八方ケルン)を経て八方池へ向かう利用者も見えます。

晴れでしたが、残念ながら白馬三山(白馬鑓ヶ岳(はくばやりがたけ)、杓子岳(しゃくしだけ)、白馬岳)の稜線は雲に隠れて見えませんでした。

この日はヘリの音が何回か聞こえていました。海の日の3連休、その後の夏山の最盛期に向けて稜線の山小屋に物資を運んでいたのだと思います。これからの時期、多くの方が来られると思いますが、どうぞご安全に。

最後に答えですが、A「コ、バイケイソウ」です。漢字で書くと「小梅蕙草」。花が梅に似ており、葉が蕙蘭(ケイラン)に似ているためと書かれているものがあります。

花が梅に似ているかどうか、この機会に確認してはどうでしょうか。

2013年07月08日シュノーケルin浦村!

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー村松さや華

みなさん、こんにちは!

こちら伊勢志摩は、きのうから風がほとんどなく非常に暑いです。

パソコンで作業しているだけでも汗だくになり、野外でしばらく活動していると頭がクラクラしてくるほど・・・。

今月は、熱中症予防強化月間にも指定されています。

みなさん、十分ご注意くださいね!

さて!

そんな暑い伊勢志摩ですが、きのうは“子どもパークレンジャー事業(JPR)”の自然体験プログラムを実施していました。

毎年人気のプログラムです。今年もたくさん参加してくださいました(^^)/

○シュノーケルin浦村

日 時:7月7日(日)9:00~12:30

場 所:鳥羽市浦村町浦村の小白浜(こじらはま)

参加者:22名

内 容:シュノーケルで海中探索、漂着ごみ調査

主 催:環境省志摩自然保護官事務所

企画・実施:海島遊民くらぶ

【伊勢湾は生きもの豊かな海。そのワケとは?】

【海底にはアマモがたくさん!】

【海猿といっしょに漂着ごみ調査!】

【漂着ごみ問題や私たちにできることを教わりました】

一日を通して、伊勢志摩の海にはいろんな生きものが暮らしていること、

海辺のごみがその生きものたちに与える影響を学びました。

各地で海開きが行われ、夏休みも迫っている今、海に出かける機会も増えてくることと思います。

毎年この頃になると増えるのが、バーベキュー等で飲食した後のごみや花火の燃えカス。海岸に捨てられたごみは、景観を悪くするだけでなく、希少な海浜植物の生育に影響を与えたり、波にさらわれ海に流されれば、ウミガメ等の生きものがエサと間違えて飲み込んでしまったり、ビニール袋等は海底のヘドロ化の原因にもなります。

みなさんどうぞマナーを守って楽しんでくださいね。

こちら伊勢志摩は、きのうから風がほとんどなく非常に暑いです。

パソコンで作業しているだけでも汗だくになり、野外でしばらく活動していると頭がクラクラしてくるほど・・・。

今月は、熱中症予防強化月間にも指定されています。

みなさん、十分ご注意くださいね!

さて!

そんな暑い伊勢志摩ですが、きのうは“子どもパークレンジャー事業(JPR)”の自然体験プログラムを実施していました。

毎年人気のプログラムです。今年もたくさん参加してくださいました(^^)/

○シュノーケルin浦村

日 時:7月7日(日)9:00~12:30

場 所:鳥羽市浦村町浦村の小白浜(こじらはま)

参加者:22名

内 容:シュノーケルで海中探索、漂着ごみ調査

主 催:環境省志摩自然保護官事務所

企画・実施:海島遊民くらぶ

【伊勢湾は生きもの豊かな海。そのワケとは?】

【海底にはアマモがたくさん!】

【海猿といっしょに漂着ごみ調査!】

【漂着ごみ問題や私たちにできることを教わりました】

一日を通して、伊勢志摩の海にはいろんな生きものが暮らしていること、

海辺のごみがその生きものたちに与える影響を学びました。

各地で海開きが行われ、夏休みも迫っている今、海に出かける機会も増えてくることと思います。

毎年この頃になると増えるのが、バーベキュー等で飲食した後のごみや花火の燃えカス。海岸に捨てられたごみは、景観を悪くするだけでなく、希少な海浜植物の生育に影響を与えたり、波にさらわれ海に流されれば、ウミガメ等の生きものがエサと間違えて飲み込んでしまったり、ビニール袋等は海底のヘドロ化の原因にもなります。

みなさんどうぞマナーを守って楽しんでくださいね。

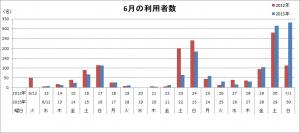

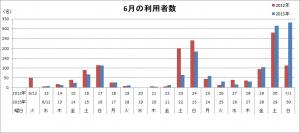

2013年07月08日登山者カウンターのデータ回収と解析

上信越高原国立公園 志賀高原 アクティブレンジャー則武 敏史

こんにちは、志賀高原からです。

今年度も登山者カウンターを苗場山の祓川登山口(新潟県南魚沼郡湯沢町)に設置しました。

そして、先日、その第1回目のデータ回収を行いました。

登山者カウンターとは、歩道(登山道)の脇に設置し、機器の前を通る人数を自動でカウントするものです。

ここでは2機種の登山者カウンターを設置しています。1つは手前右にある背の高いもの(以後、機種Aという)、もう一つは、その奥の木道の両側に向かい合わせの黒い箱型のもの(以後、機種Bという)です。機種Aは入山者と下山者を区別してカウントできるものです。

余談ですが、右奥にお椀を伏せた形で白いものが見えます。何だと思いますか? 答えはこの日記の末尾で。

話を戻して、登山者カウンターのデータですが、

設置から3週間後のカウント総数は、機種Aは3,039(内訳は入山775、下山2,264)、機種Bは1,553という値でした。

どうしてこんなに違うのだろうかというデータがとれていました。このように総数が違っても、日ごとの値を精査するとおおよそ正しい値がみえてくるのは、これまでの経験で分かっているのですが、これだけ値が違うと不安です。

精査した結果は次のとおりです。

下の図は機種Bの今回と前年同期の利用者数のグラフです。

・土曜日と日曜日に利用者数が増えている

・利用者数は最大300名程度

・前年同期と同じような動向をしている

という傾向がみられました。このことから、機種Bは正常に動いており、値はおおよそ正しいのだろうと判断しました。

では、機種Aのデータはどうだったのかというと、センサーに問題があるのか、データを記録媒体に書き込む時にエラーが起こっているのか、芳しくないデータでした。機器の交換が必要と感じました。

今回のデータ回収について、2機種を設置したことで、一方が異常でも他方が正常に稼働していたため欠測を避けることができたのは幸いでした。しかし、機種Aについて設置前に機器の状態の確認不足であったことは今後注意すべきことです。

さて、最後にご協力のお願いです。

登山者カウンターがあると気になるかもしれませんが、機器の前で立ち止まると誤カウントの原因となるので、機器の前も普通に歩いて通過してください。また、機器に触れないでください。また、ストックを立てかけるのにちょうどよい高さと形のようですが、これも誤カウントの原因となるのでやめてください。ご協力お願いいたします。

余談の続き。答えは「雪」です。ここの標高は約1,370mですが、5月下旬まで営業していたスキー場の敷地内です。固められた雪が解けにくいことが分かります。

今年度も登山者カウンターを苗場山の祓川登山口(新潟県南魚沼郡湯沢町)に設置しました。

そして、先日、その第1回目のデータ回収を行いました。

登山者カウンターとは、歩道(登山道)の脇に設置し、機器の前を通る人数を自動でカウントするものです。

ここでは2機種の登山者カウンターを設置しています。1つは手前右にある背の高いもの(以後、機種Aという)、もう一つは、その奥の木道の両側に向かい合わせの黒い箱型のもの(以後、機種Bという)です。機種Aは入山者と下山者を区別してカウントできるものです。

余談ですが、右奥にお椀を伏せた形で白いものが見えます。何だと思いますか? 答えはこの日記の末尾で。

話を戻して、登山者カウンターのデータですが、

設置から3週間後のカウント総数は、機種Aは3,039(内訳は入山775、下山2,264)、機種Bは1,553という値でした。

どうしてこんなに違うのだろうかというデータがとれていました。このように総数が違っても、日ごとの値を精査するとおおよそ正しい値がみえてくるのは、これまでの経験で分かっているのですが、これだけ値が違うと不安です。

精査した結果は次のとおりです。

下の図は機種Bの今回と前年同期の利用者数のグラフです。

・土曜日と日曜日に利用者数が増えている

・利用者数は最大300名程度

・前年同期と同じような動向をしている

という傾向がみられました。このことから、機種Bは正常に動いており、値はおおよそ正しいのだろうと判断しました。

では、機種Aのデータはどうだったのかというと、センサーに問題があるのか、データを記録媒体に書き込む時にエラーが起こっているのか、芳しくないデータでした。機器の交換が必要と感じました。

今回のデータ回収について、2機種を設置したことで、一方が異常でも他方が正常に稼働していたため欠測を避けることができたのは幸いでした。しかし、機種Aについて設置前に機器の状態の確認不足であったことは今後注意すべきことです。

さて、最後にご協力のお願いです。

登山者カウンターがあると気になるかもしれませんが、機器の前で立ち止まると誤カウントの原因となるので、機器の前も普通に歩いて通過してください。また、機器に触れないでください。また、ストックを立てかけるのにちょうどよい高さと形のようですが、これも誤カウントの原因となるのでやめてください。ご協力お願いいたします。

余談の続き。答えは「雪」です。ここの標高は約1,370mですが、5月下旬まで営業していたスキー場の敷地内です。固められた雪が解けにくいことが分かります。

2013年07月05日「藤前干潟写真コンテスト2013」のご案内

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー野村 朋子

暑くなってきましたね。

いよいよ夏本番も近いでしょうか?

縮.jpg)

【暑い中、干潟観察会を楽しんでいた小学生たち(7月5日撮影)】

冬から春にかけて藤前干潟に来ていた渡り鳥たちは、ほとんどが北へ渡り、

今は鳥が少ない時期です。

しかし、夏鳥であるササゴイや子育て中のカルガモなどが

時折姿を見せてくれています。

.jpg)

【ササゴイ(6月24日撮影)】

さて、毎年、藤前干潟ふれあいデーに合わせて実施している

「藤前干潟写真コンテスト」を今年も実施します。

<テーマ>藤前干潟の風景、生き物

<応募期間>2013年7月9日(火)~9月10日(火)

【「藤前干潟写真コンテスト2013」のチラシ】

毎年、たくさんの作品の応募をいただいています。

応募された皆さんのすばらしい作品を見ていると、

「藤前干潟には今まで知らなかったこんな風景があったんだ!」と

気づかされることが多いです。

今年はどんな作品が集まるか、とても楽しみにしています。

<昨年の受賞作品>

●藤前干潟ふれあいデー実行委員会賞

.jpg)

【「旅立ち」浅井利明氏】

●野鳥観察館賞

縮2 .jpg)

【「葦原に舞う」伊藤忠義氏】

●あおなみ線賞

縮.jpg)

【「藤前干潟の夜明け」榑松貞美氏】

どなたでも応募できますので、奮ってご応募ください!!

(応募の際には、【チラシ】をお読みください。)

■写真コンテストに関する問い合わせ先■

名古屋自然保護官事務所

TEL:052-389-2877

FAX:052-389-2878

E-MAIL:WB-NAGOYA@env.go.jp

いよいよ夏本番も近いでしょうか?

縮.jpg)

【暑い中、干潟観察会を楽しんでいた小学生たち(7月5日撮影)】

冬から春にかけて藤前干潟に来ていた渡り鳥たちは、ほとんどが北へ渡り、

今は鳥が少ない時期です。

しかし、夏鳥であるササゴイや子育て中のカルガモなどが

時折姿を見せてくれています。

.jpg)

【ササゴイ(6月24日撮影)】

さて、毎年、藤前干潟ふれあいデーに合わせて実施している

「藤前干潟写真コンテスト」を今年も実施します。

<テーマ>藤前干潟の風景、生き物

<応募期間>2013年7月9日(火)~9月10日(火)

【「藤前干潟写真コンテスト2013」のチラシ】

毎年、たくさんの作品の応募をいただいています。

応募された皆さんのすばらしい作品を見ていると、

「藤前干潟には今まで知らなかったこんな風景があったんだ!」と

気づかされることが多いです。

今年はどんな作品が集まるか、とても楽しみにしています。

<昨年の受賞作品>

●藤前干潟ふれあいデー実行委員会賞

.jpg)

【「旅立ち」浅井利明氏】

●野鳥観察館賞

【「葦原に舞う」伊藤忠義氏】

●あおなみ線賞

縮.jpg)

【「藤前干潟の夜明け」榑松貞美氏】

どなたでも応募できますので、奮ってご応募ください!!

(応募の際には、【チラシ】をお読みください。)

■写真コンテストに関する問い合わせ先■

名古屋自然保護官事務所

TEL:052-389-2877

FAX:052-389-2878

E-MAIL:WB-NAGOYA@env.go.jp

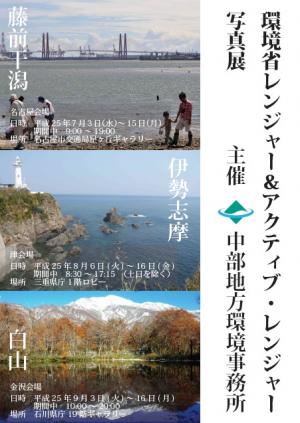

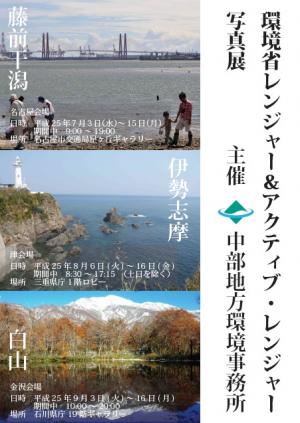

2013年07月05日レンジャー&アクティブ・レンジャー写真展【星ヶ丘ギャラリー】

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー野村 朋子

今年度、中部地方環境事務所では、

レンジャー&アクティブ・レンジャー写真展を実施しています。

中部地方環境事務所管内には、志摩、白山、名古屋という

3つの自然保護官事務所があり、

それぞれ伊勢志摩国立公園、白山国立公園、

そして国指定藤前干潟鳥獣保護区に関わる仕事をしています。

この自然保護官事務所で仕事をしているのが、

環境省職員であるレンジャー(自然保護官)と

アクティブ・レンジャー(自然保護官補佐)です。

【黄色の制服がレンジャーとアクティブ・レンジャーたちの目印です。】

今回、レンジャーとアクティブ・レンジャーが実際に撮影した

国立公園や鳥獣保護区の風景、生き物などの写真を

2013年7月から2014年3月までの間、毎月会場を移動しながら、

計9箇所で展示します。

※写真展の詳細はこちら(↓)をご覧ください。

「環境省レンジャー・アクティブレンジャー写真展開催のご案内」

そして、現在、この1箇所目となる展示を

名古屋市の地下鉄星ヶ丘駅構内で実施しています。

<星ヶ丘駅での展示の詳細>

場所:名古屋市交通局星ヶ丘ギャラリー

(名古屋市営地下鉄東山線星ヶ丘駅)

期間:2013年7月3日(水)~7月15日(月・祝)

期間中9:00~19:00

.jpg)

【星ヶ丘ギャラリーの様子】

現場で自然を間近にしながら仕事をしているレンジャーたちだからこそ

撮ることのできた力作揃いですので、

お近くにお住まいの方はぜひ見にお越しくださいね!

レンジャー&アクティブ・レンジャー写真展を実施しています。

中部地方環境事務所管内には、志摩、白山、名古屋という

3つの自然保護官事務所があり、

それぞれ伊勢志摩国立公園、白山国立公園、

そして国指定藤前干潟鳥獣保護区に関わる仕事をしています。

この自然保護官事務所で仕事をしているのが、

環境省職員であるレンジャー(自然保護官)と

アクティブ・レンジャー(自然保護官補佐)です。

【黄色の制服がレンジャーとアクティブ・レンジャーたちの目印です。】

今回、レンジャーとアクティブ・レンジャーが実際に撮影した

国立公園や鳥獣保護区の風景、生き物などの写真を

2013年7月から2014年3月までの間、毎月会場を移動しながら、

計9箇所で展示します。

※写真展の詳細はこちら(↓)をご覧ください。

「環境省レンジャー・アクティブレンジャー写真展開催のご案内」

そして、現在、この1箇所目となる展示を

名古屋市の地下鉄星ヶ丘駅構内で実施しています。

<星ヶ丘駅での展示の詳細>

場所:名古屋市交通局星ヶ丘ギャラリー

(名古屋市営地下鉄東山線星ヶ丘駅)

期間:2013年7月3日(水)~7月15日(月・祝)

期間中9:00~19:00

.jpg)

【星ヶ丘ギャラリーの様子】

現場で自然を間近にしながら仕事をしているレンジャーたちだからこそ

撮ることのできた力作揃いですので、

お近くにお住まいの方はぜひ見にお越しくださいね!

2013年07月04日第二回藤前干潟マイスター講座を実施しました。

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー 上野淳一

名古屋自然保護官事務所では、藤前干潟が

2012年11月にラムサール条約登録10周年を

迎えたことを記念して、藤前干潟の歴史や生物、

環境に関する講座「藤前干潟マイスター講座」を

全5回開催しています。「藤前干潟マイスター講座のご案内」

先月、講座第二弾である「藤前カニカニ倶楽部」を

実施しました。

今回の講座内容はズバリ「カニ」です。

干潟にはゴカイや貝をはじめとする多くの底生生物が

生息していますが、その中でも特に目立つ存在がカニです。

干潟に生息する生き物に興味関心を高めてもらうために

カニ類を取り上げ、その種類や面白い生態等を紹介しました。

講座当日は、家族連れから高齢者の方まで

幅広い年代層の方々が参加され、愛知県外から

お越しになられたグループもいらっしゃいました。

今回の講座は募集定員が設定されており、申込締切日

までに定員に達してしまいました。たくさんのお申し込み

ありがとうございました。

【講義の様子】

講義では、カニとはどのような生き物なのか?

世界にはどれだけのカニが存在するのか?など

カニに関する基本的な情報から調理例まで、徹底的に

カニの魅力について紹介しました。藤前では見ることが

できない色鮮やかでトロピカルなカニやカモフラージュ

するカニなど、多様なカニ達を写真で紹介すると皆さんは

興味深そうに見ておられました。

レクチャー室での講義の後は、稲永公園前干潟に移動して

野外観察会を行いました。

現地では、チゴガニやコメツキガニの採餌行動やWaving行動を

静かに観察し、彼らが何を食べているのか?どのような意味があるのか

解説しました。皆さんは、カニ達が同じリズムでダンスしていることや、

種によって住んでいる環境が違うことに気づき、夢中になって

観察していました。

【ヨシ原に住むカニを紹介】

【チゴガニの行動を観察する】

干潟のいろんな場所で多くのカニ類を採集してもらい、

得られた種の形態的特徴や生態を解説しました。

皆さんは、「干潟にこれほどたくさんのカニが住んでいるとは

思わなかった」、「写真で見るより体が小さい」、

「足の毛がすごい!」、「よく観察すると愛嬌がある」

と話しておりました。

【干潟でカニを探す参加者】

フィールド観察に役立てていただけるように、

藤前干潟に生息するカニ類を網羅したお手製図鑑や

生息環境の違いを分かりやすく図説した資料を作成し、

皆さんに配布しました。

【オリジナル図鑑】

【カニの特徴を解説】

【捕らえられたアシハラガニ】

講義終了後もカニに関する疑問を解決しようと、

たくさん質問をいただきました。

心配していた天気もこの日は回復し、充実した講座と

なりました。2時間という短い講座でしたが、カニの魅力を

たっぷりお伝えできたかと思います。

★次回の藤前干潟マイスター講座のお知らせです。

-----------------------------------------------------

第三回 藤前干潟マイスター講座

「あなたにもできる!身近な環境活動」

日時:7月27日(土)10:00~12:00

内容:藤前干潟で生じている環境問題と、問題解決に向けた

活動を紹介し、環境活動とはどういうものかを考えます。

場所:稲永ビジターセンター

申込方法:事前申込不要(当日、稲永ビジターセンターで受付)

募集人数:制限なし

受講料:無料

----------------------------------------------------

2012年11月にラムサール条約登録10周年を

迎えたことを記念して、藤前干潟の歴史や生物、

環境に関する講座「藤前干潟マイスター講座」を

全5回開催しています。「藤前干潟マイスター講座のご案内」

先月、講座第二弾である「藤前カニカニ倶楽部」を

実施しました。

今回の講座内容はズバリ「カニ」です。

干潟にはゴカイや貝をはじめとする多くの底生生物が

生息していますが、その中でも特に目立つ存在がカニです。

干潟に生息する生き物に興味関心を高めてもらうために

カニ類を取り上げ、その種類や面白い生態等を紹介しました。

講座当日は、家族連れから高齢者の方まで

幅広い年代層の方々が参加され、愛知県外から

お越しになられたグループもいらっしゃいました。

今回の講座は募集定員が設定されており、申込締切日

までに定員に達してしまいました。たくさんのお申し込み

ありがとうございました。

【講義の様子】

講義では、カニとはどのような生き物なのか?

世界にはどれだけのカニが存在するのか?など

カニに関する基本的な情報から調理例まで、徹底的に

カニの魅力について紹介しました。藤前では見ることが

できない色鮮やかでトロピカルなカニやカモフラージュ

するカニなど、多様なカニ達を写真で紹介すると皆さんは

興味深そうに見ておられました。

レクチャー室での講義の後は、稲永公園前干潟に移動して

野外観察会を行いました。

現地では、チゴガニやコメツキガニの採餌行動やWaving行動を

静かに観察し、彼らが何を食べているのか?どのような意味があるのか

解説しました。皆さんは、カニ達が同じリズムでダンスしていることや、

種によって住んでいる環境が違うことに気づき、夢中になって

観察していました。

【ヨシ原に住むカニを紹介】

【チゴガニの行動を観察する】

干潟のいろんな場所で多くのカニ類を採集してもらい、

得られた種の形態的特徴や生態を解説しました。

皆さんは、「干潟にこれほどたくさんのカニが住んでいるとは

思わなかった」、「写真で見るより体が小さい」、

「足の毛がすごい!」、「よく観察すると愛嬌がある」

と話しておりました。

【干潟でカニを探す参加者】

フィールド観察に役立てていただけるように、

藤前干潟に生息するカニ類を網羅したお手製図鑑や

生息環境の違いを分かりやすく図説した資料を作成し、

皆さんに配布しました。

【オリジナル図鑑】

【カニの特徴を解説】

【捕らえられたアシハラガニ】

講義終了後もカニに関する疑問を解決しようと、

たくさん質問をいただきました。

心配していた天気もこの日は回復し、充実した講座と

なりました。2時間という短い講座でしたが、カニの魅力を

たっぷりお伝えできたかと思います。

★次回の藤前干潟マイスター講座のお知らせです。

-----------------------------------------------------

第三回 藤前干潟マイスター講座

「あなたにもできる!身近な環境活動」

日時:7月27日(土)10:00~12:00

内容:藤前干潟で生じている環境問題と、問題解決に向けた

活動を紹介し、環境活動とはどういうものかを考えます。

場所:稲永ビジターセンター

申込方法:事前申込不要(当日、稲永ビジターセンターで受付)

募集人数:制限なし

受講料:無料

----------------------------------------------------

事務所のある志摩市では、今日までで、クマゼミ、ニイニイゼミ、アブラゼミ、ヒグラシの声を確認しました。セミの声でにぎやかになると、一気に夏本番ムードになりますね~。

さて、今回は・・・

いま次々に見頃を迎えている、海辺の花をご紹介します!

○ハマユウ(ハマオモト)

【撮影:国府白浜(志摩市阿児町国府)】

ヒガンバナの仲間で、十数輪の花が集まって咲きます。

まだ開いてない蕾がいくつかあるの、分かりますか??

十数輪が順番に開き、咲いたものは茶色く枯れていくので

一番きれいな状態をカメラに収めるのが意外とむずかしい花です。

○ハマゴウ

【撮影:広の浜(志摩市志摩町和具)】

写真のような大群落をよく作ります。

これが一斉に花を咲かせるとお花畑になってめちゃくちゃきれい♪

いまぜひ見つけて欲しい花です。基本的には薄紫色の花を咲かせますが、個体差が大きいようで時々ピンク色や白色のものを見かけます。

○ハマボウ

【撮影:国府海岸(志摩市阿児町国府)】

今年もきれいに咲いてます!

南伊勢町の内瀬にある大群落でも、どんどん開花が始まっています。

一日花で、ひとつの花は朝開いて夕方には咲き終わってしまうのですが、また別の蕾が次々開いていくので、8月中旬頃まで楽しめますよ(^^)/

○ネコノシタ

以前の記事では花の写真をお見せすることができなかったですが、ついに撮影できました!いまちょうど見頃です。堤防の壁やら、砂浜やら、這うようにして茎をなが~く伸ばします。株の直径は2m以上にも!

その他にも、ハマニガナ、ハマボウフウ、イワダレソウの開花も確認。

そちらもきれいに咲いてるので、みなさんぜひぜひ見にお越しくださいね♪