伊勢志摩国立公園 志摩

236件の記事があります。

2016年05月18日カエルサミット

伊勢志摩国立公園 アクティブレンジャー 半田俊彦

伊勢志摩国立公園は5月26・27日に開催される「伊勢志摩サミット」を目前に、

大変注目を集めています。

サミットの会場が一望できる横山展望台には、

平年の2倍くらいの人が訪れ、にぎわっています。

そんな横山展望台のふもとにある横山ビジターセンターでは

ただいまカエルの話題で盛り上がっています。

ちょっとした「カエルサミット」のようです。

横山展望台に隣接する創造の森横山では

毎年パークボランティアがアカガエルの産卵調査をしていますが、

ここではアカガエルだけでなく、トノサマガエル、シュレーゲルアオガエル、

ツチガエルなどが生息していて、

今が水辺のカエル類の最もにぎやかな季節です。

これはニホンアカガエルのオタマジャクシです。

背中に2つの黒い点があるのが特徴です。

2から3月頃に誕生したので、かなり大きくなっています。

これはシュレーゲルアオガエルのオタマジャクシです。

卵は白い泡に包まれていますが、

発生が進むと降雨の刺激で卵からオタマジャクシが脱出します。

ケースの中で霧吹きの水を吹いたところ一斉に出て来ました。

これはトノサマガエルです。

たぶん雌雄のカップルだと思って

同じケースで同居してもらっています。

これはツチガエルです。

ツチガエルは初夏から秋までが繁殖期で、

オタマジャクシで冬を越すこともあるカエルです。

知れば知るほど面白いカエルの世界、

みなさんも伊勢志摩を訪れる機会があったら

ちょっとのぞいてみて下さい。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

facebookページ「伊勢志摩国立公園 近畿自然歩道歩いてみよう」

近畿自然歩道や周辺の自然情報等を掲載しています。

https://www.facebook.com/iseshimanp.longtrail?fref=ts

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

2016年04月21日新緑の彩り

伊勢志摩国立公園 アクティブレンジャー 半田俊彦

伊勢志摩国立公園では新緑の季節を迎えています。

落葉樹も、常緑樹も、新たな葉を芽吹き、

山々の景観も立体的に見えて私は一番好きな季節です。

横山園地芝生広場から見た横山の南斜面です。

もこもことした新緑の木々が美しいです。

新緑とは言っても、緑ばかりではありません。

アカメガシワの新葉は、その名の通り赤いのが特徴です。

クスノキも新葉の色が緑ばかりではありません。

黄色や赤色の葉もあります。

シャリンバイは古い葉が赤く紅葉します。

照葉樹は今が紅葉・落葉の季節なのです。

横山展望台からの景観はリアス海岸が象徴的ですが

山の木々が美しいこれからの季節は特におすすめですよ。

2016年03月22日出前授業@成基小学校(5回目)

伊勢志摩国立公園 アクティブレンジャー 半田俊彦

3月8日に志摩市立成基小学校で出前授業を行いました。

4年生の理科の時間に学校近くの四季の自然を記録し、

「成基小レンジャー」になることを目指してきましたが、

今回が最終回の授業です。

始めに、これまで記録してきた四季の自然を児童が発表してくれました。

こちらが思い描いていた以上に四季の特徴をしっかりと捉えており、

自然は四季の変化を通じて繰り返していくということも伝わっていました。

しかし驚いたのは「自然は必ずしも同じには繰り返さない」

ということを児童たちが発見し、発言したことです。

その要因に迫るにはもっと学年を重ねなければなりませんが、

教科書通りの自然が必ずしもあるわけではないことを

「記録する」という作業を通して自然に学べていたことは

とても価値のあることだと思いました。

この日の授業ではレンジャーからも「絶滅危惧種」について

ちょっとだけ紹介させてもらいました。

そして、先日6年生の授業で見つけたホトケドジョウを

4年生と一緒に探しに行くことにしました。

泥だらけになりながらも約10匹のホトケドジョウを確認しました。

川ではイシガメを見つけました。

ホトケドジョウと同じく、日本にしか生息していない固有種です。

教室に戻ってから今日の発見を記録しました。

5回の授業を終えた全員を正式な「成基小レンジャー」として任命しました。

それぞれ任命証に「レンジャーの誓い」を書き込んで、発表してもらいました。

成基小では昨年も4年生5人をレンジャーに任命していますが、

成基小学校は今年度で閉校になってしまいます。

私が成基小で出前授業をさせてもらうのもこれが最後です。

成基小レンジャーたちには新しい学校に行っても

自分の住む地域への誇りを忘れずに

更に頑張ってほしいと思いました。

一年間どうもありがとうございました。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

facebookページ「伊勢志摩国立公園 近畿自然歩道歩いてみよう」

近畿自然歩道や周辺の自然情報等を掲載しています。

https://www.facebook.com/iseshimanp.longtrail?fref=ts

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

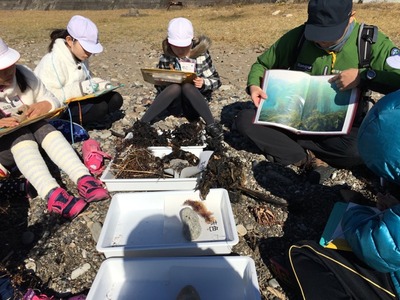

2016年03月18日出前授業@越賀小学校(5回目)

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

3月2日に志摩市立越賀小学校で出前授業を行いました。

4年生を対象に学校近くの海岸で四季の自然を記録してきましたが、

今回はそれらのまとめの授業です。

まとめ方は志島小学校と同じく模造紙を使って、

写真やコメントを書き込んでいきます。

レンジャーの活動として「伝える」ことを意識して

これまでの活動をふりかえりながら行いました。

志島小学校ではグループに分かれて作業しましたが、

越賀小学校は人数が少ないため、

みんなで協力して仕上げていきました。

春は磯の生きものを観察しました。

夏は海浜植物について調べました。

秋は漂着物を調査しました。

冬は海藻の調査でした。

最後に7名の児童全員を

正式な「越賀小レンジャー」として任命しました。

これから越賀の自然を守るレンジャーの仲間として活躍してほしいです。

今回作成した作品はしばらく学校で掲示した後、

横山ビジターセンターの館内にも展示する予定です。

たくさんの方に越賀の自然の良さを伝えてほしいと思いました。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

facebookページ「伊勢志摩国立公園 近畿自然歩道歩いてみよう」

近畿自然歩道や周辺の自然情報等を掲載しています。

https://www.facebook.com/iseshimanp.longtrail?fref=ts

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

2016年03月11日出前授業@志島小学校(5回目)

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

2月29日に志摩市立志島小学校で出前授業を行いました。

4・5年生を対象に春、夏、秋、冬と4回にわたって調査した

学校近くの海岸の自然の記録をまとめて発信します。

これまでレンジャー活動として「調べる」「記録する」を実践してきましたが、

今回は「伝える」の活動になります。

校長先生の指導により模造紙に写真を貼り付けて

コメントや感想を書き込んでいきました。

「どんな内容だったかな?」「この植物の名前は?」

こういったときに過去の記録が生かされるのです。

春は海浜植物の観察を行いました。

夏は磯の生きものを観察しました。

秋は漂着物について調べました。

冬は海藻の調査でした。

4回の調査と「伝える」ためのまとめを頑張った全員を

正式な「志島小レンジャー」として任命しました。

これからも志島の自然を守っていってもらいたいです。

今回作成した作品はしばらく学校で掲示した後、

横山ビジターセンターにも展示させていただく予定です。

ぜひたくさんの方に志島の自然の良さを知ってもらいたいと思いました。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

facebookページ「伊勢志摩国立公園 近畿自然歩道歩いてみよう」

近畿自然歩道や周辺の自然情報等を掲載しています。

https://www.facebook.com/iseshimanp.longtrail?fref=ts

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

2016年03月02日出前授業@成基小学校(6年生)

伊勢志摩国立公園 アクティブレンジャー 半田俊彦

2月16日に志摩市立成基小学校の6年生を対象に出前授業を行いました。

成基小学校では昨年度から4年生の理科の時間に授業をさせていただいていますが、

現在の6年生には初めてのレンジャーとの活動になります。

始めに教室で国立公園やレンジャーの仕事について話をしました。

レンジャーが調べている希少生物のひとつに「ホトケドジョウ」があります。

ホトケドジョウは環境省のレッドデータブックで絶滅危惧ⅠB類(EN)に、

三重県のレッドデータブックで絶滅危惧Ⅱ類(VU)に記載されている生物です。

この成基小学校の周辺にもホトケドジョウが生息しているのか、

実際に探しに行くことにしました。

まずは流れのある川で調査です。

水はかなり冷たかったのですがみんな元気!

長靴が水没しても平気で生きもの探しをしていました。

ここではテナガエビやトンボのヤゴ、カワゲラの仲間などが見つかりました。

次に田んぼの横にある小さな水路を探します。

ニホンアカガエルの大きな卵塊を見つけました。

最後に休耕田の湿地を探してみました。

ここでついにホトケドジョウを発見!

みんなには初めて見るホトケドジョウでした。

教室に戻ってから今日見つけた生物をスケッチして記録しました。

ホトケドジョウとの出会いが6年生の児童たちにとって、

地域を誇りに感じるきっかけになれば良いと思いました。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

facebookページ「伊勢志摩国立公園 近畿自然歩道歩いてみよう」

近畿自然歩道や周辺の自然情報等を掲載しています。

https://www.facebook.com/iseshimanp.longtrail?fref=ts

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

2016年02月24日出前授業@志島小学校(冬)

伊勢志摩国立公園 アクティブレンジャー 半田俊彦

少し前の話になってしまいましたが、

1月25日に志摩市立志島小学校で出前授業を行いました。

学校近くの海岸で四季の自然を記録する内容の4回目(冬)の授業です。

今回のテーマは「海藻」です。

布海苔浜という海岸で漂着した海藻を探して観察しました。

まずはたくさんの海藻を集めます。

そして、

1.海藻にはどんな色があるか

2.海藻には「根」「茎」「葉」の区別があるか

3.海藻は「根」から栄養を取れるか

4.海藻には「うきぶくろ」を持った物があるか

5.海藻をお湯につけると色が変わるか

について観察をしました。

茶色い海藻は、なんとか緑色に変わってくれました。

最後に、どんな種類の海藻があったのか、

チェックシートで調べました。

この浜では10種類の海藻が見つかりました。

布海苔浜にはたくさんの海藻がありましたが、

隣にある前浜ではほとんど海藻の漂着が見られませんでした。

隣同士の浜なのに不思議ですね。

教室に戻った後、レンジャーが海藻を調べる理由として

海藻の森、「藻場」についてのお話をしました。

伊勢志摩国立公園の海岸にはたくさんの藻場があり、

豊かな海産物を育てているのです。

漂着したたくさんの海藻から、地域の豊かさを感じてもらえたと思います。

次回はこれまで4回の授業を振り返ってまとめます。

最後の授業もよろしくお願いします。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

facebookページ「伊勢志摩国立公園 近畿自然歩道歩いてみよう」

近畿自然歩道や周辺の自然情報等を掲載しています。

https://www.facebook.com/iseshimanp.longtrail?fref=ts

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

2016年02月17日出前授業@成基小学校(冬)

伊勢志摩国立公園 アクティブレンジャー 半田俊彦

少し前の話になってしまいましたが、

1月12日に志摩市立成基小学校で出前授業を行いました。

4年生の理科の授業で四季の自然を記録する活動の4回目(冬)です。

成基小学校では、春に草花やオトシブミを観察しました。

また夏にはクワガタや水生昆虫を観察しました。

そして秋にはドングリを観察しました。

今回冬の授業では、今まで観察した生物が

寒い冬をどうやって過ごしているのか(冬越し)を観察します。

学校の畑の雑草や土が積んであるところを掘ってみると・・・

コロコロとしたカブトムシの幼虫が出て来ました。

ドングリが落ちていたところの落ち葉をどけてみると・・・

ドングリからは根が伸びていました。

春になって芽を伸ばすのを待っているようです。

畑の横に積んであった朽ち木を割ってみると・・・

クワガタの幼虫が出て来ました。

水路の中には何もいないように見えますが・・・

落ち葉の下や泥の中から、ザリガニやドジョウが見つかりました。

地面の上をよく観察してみると・・・

植物のロゼットが花を咲かせたように見えます。

ロゼットのように地面に平たく寝転がってみると、

風もよけられて日差しを暖かく感じられます。

また、ロゼットの中心には芽が隠されていることも発見できました。

最後に、印象に残った生物の冬越しを記録して発表してもらいました。

次回は1年間のまとめの授業を行う予定です。

最後までどうぞよろしくお願いします。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

facebookページ「伊勢志摩国立公園 近畿自然歩道歩いてみよう」

近畿自然歩道や周辺の自然情報等を掲載しています。

https://www.facebook.com/iseshimanp.longtrail?fref=ts

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

2016年01月26日出前授業@越賀小学校(冬)

伊勢志摩国立公園 アクティブレンジャー 半田俊彦

1月20日に志摩市立越賀小学校で出前授業を行いました。

四季の自然を記録する活動の4回目の授業(冬)です。

今回のテーマは「海藻」です。

海藻はワカメやヒジキなど食卓でもおなじみですし、

越賀小の出前授業では春の磯でフノリを観察したり、

秋に漂着物の海藻を拾ったりもしました。

そんな海藻ですが、じっくり観察してみると面白い発見があるのです。

まず、海藻にはいろいろな色がありましたが、

大きく茶色(褐色)、赤色(紅色)、緑色の3つに分けることが出来ます。

次に、海藻の体は、「根」「茎」「葉」に分けられるものと、

はっきりとは分けられないものがありました。

「根」は海底の岩などに固定するためのもので、

陸上植物のように水や養分を吸収するためのものではありませんでした。

また、海藻には「うきぶくろ」を持ったものがあり、

海中で立ち上がることが出来るようになっているのです。

最後に、茶色の海藻をお湯につけてみると緑色に変わることがわかりました。

みんなワカメが緑色に変わることは知っていたようですが、

実際に目の前で変色した様子を見て驚いているようでした。

海藻や海草が海中にしげる場所を「藻場」と呼びます。

伊勢志摩国立公園には藻場が多くあり、

そこが魚の住みかや貝などの食物になっているのです。

漂着した海藻から海中の環境や地域の豊かさを知ることが出来ました。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

facebookページ「伊勢志摩国立公園 近畿自然歩道歩いてみよう」

近畿自然歩道や周辺の自然情報等を掲載しています。

https://www.facebook.com/iseshimanp.longtrail?fref=ts

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

度会郡南伊勢町の押淵地区には広大な湿地があります。

ここは1999年に50種類以上のトンボが確認されたトンボの楽園で

当時は希少な水生植物も多く生育していました。

しかし最近では環境が変化してきており、

なんとかこの湿地を守りたいと地域の方々から声が上がりました。

先日、少しでも力になれればとの思いから、

伊勢志摩国立公園パークボランティア連絡会による

現状の調査を行いました。

ここには三重県では絶滅が危惧されるヒメコウホネの群落が点在しています。

黄色い花の咲いている緑の丸い葉がヒメコウホネです。

数年前は一面に広がっていたヒメコウホネの群落が、

現在では他の草や樹木に覆われてしまっているところがあります。

ニホンカワトンボです。水路沿いにたくさん見られました。

まだ、ほかのトンボ類の発生時期には少し早かったかもしれません。

写真の手前側はハンゲショウの群落です。

これが真っ白に変わると思うとすばらしい景観です。

現在この湿地では、湧水の減少による乾燥化と植生の遷移が進み、

かつての景観は失われ、またトンボや水生植物などにとっても

環境は悪化しているものと思われます。

さらに、外来種の侵入も問題になっています。

6月29日には地区の方による草刈り作業が行われ、

パークボランティアも参加協力しました。

湿地の環境を維持していくためには、定期的な撹乱も必要です。

かといって洪水を起こすわけにはいきませんので、

今後は人の手で管理することが必要となってきます。

この貴重な湿地の価値をなるべくたくさんの方に知ってもらい、

保全する力につなげたいと思っています。

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

facebookページ「伊勢志摩国立公園 近畿自然歩道歩いてみよう」

近畿自然歩道や周辺の自然情報等を掲載しています。

https://www.facebook.com/iseshimanp.longtrail?fref=ts

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/