伊勢志摩国立公園 志摩

236件の記事があります。

2015年07月09日子どもパークレンジャー「川辺の里で遊びたい!」

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

7月5日に子どもパークレンジャー事業「川辺の里で遊びたい~横輪のむかしあそび~」プログラムを行いました。

当日はあいにくの雨でしたが、川辺の里でのむかしあそびを体験しながら、伊勢市横輪町地区の自然や生きもの調査などを行いました。

ハヤトリビンという仕掛けを作り川に仕掛けました。

この仕掛けで、カワムツやサワガニ、イモリなどの生きものが捕れます。

笹舟の作り方を教わって、笹舟競争を行いました。

竹の水鉄砲でペットボトルの的倒し競争です。

石垣の摘まれた町並みを探検して、風の強い地域ならではの工夫を学びました。

雨も小降りになり、楽しみにしていた釣りなどの川遊びも体験することが出来ました。

子どもパークレンジャー事業は、自然とのつきあい方や保護の大切さ、また生き物への思いやりの心など、豊かな人間性を育んでもらうため、国立公園でレンジャーの仕事の一部を体験してもらうものです。

体験を通して、自然を守るレンジャーの仲間が増えていくのがうれしいです。

伊勢志摩国立公園では来年5月にサミットが開催され、11月には指定70周年を迎えます。

何かと注目を集めているこの機会に、多くの方にすばらしい自然を体験していただきたいと思っています。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

facebookページ「伊勢志摩国立公園 近畿自然歩道歩いてみよう」

近畿自然歩道や周辺の自然情報等を掲載しています。

https://www.facebook.com/iseshimanp.longtrail?fref=ts

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

2015年06月23日出前授業@神社幼稚園

伊勢志摩国立公園 アクティブレンジャー 半田俊彦

6月11日に伊勢市立神社幼稚園で出前授業を行いました。

神社幼稚園は伊勢市の市街地にありますが、

五十鈴川の河口をはさんで対岸が伊勢志摩国立公園という立地です。

今回は、身近に見られる生きものについてのお話しをさせていただきました。

今回の出前授業をさせていただくにあたって

事前に周辺で生きもの探しをしました。

思ったよりもたくさんの生きものが見られる場所で、

身近なところに、いろいろと面白い生きものがいるということがわかりました。

近くの海岸には毎年アカウミガメが上陸し、

今年も産卵が確認されています。

頭骨をさわってもらって、身近にウミガメが生息していることや、

実際の親ガメの大きさなどをイメージしてもらいました。

幼稚園児に対して授業をするのは初めてで、

きちんと話を聞いてもらえるのか正直不安もありましたが、

みんな真剣に話を聞いてくれました。

また冬に、野鳥のお話しをさせていただくことになりました。

園児のみなさん、先生方、どうもありがとうございました。

次回もよろしくお願いします。

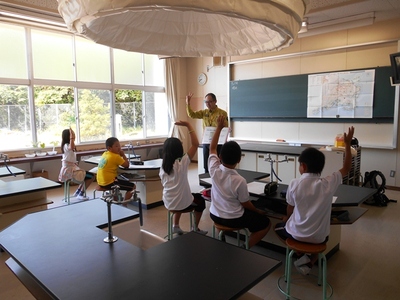

2015年06月12日出前授業@北浜小学校

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

5月21日と6月4日に伊勢市立北浜小学校で出前授業をおこないました。

5年生と6年生それぞれの教室において、主に絶滅危惧種と

外来生物に関する話を2回に分けてさせていただきました。

まずは伊勢志摩国立公園のことについて知っていただきます。

北浜小学校は国立公園の外にありますが、

実はすぐ近くに「日本を代表する自然」の国立公園があるのです。

伊勢志摩国立公園のレンジャーが調べている生きものとして

アカウミガメについて紹介をしました。

写真は、頭骨を触ってもらっているところです。

外来生物は「エイリアン・スピーシーズ」とも呼ばれます。

どの生物が身近にいる「エイリアン」なのか、

2択クイズで当ててもらいました。

今回の授業では、外来生物の影響によって

絶滅危惧種が増えている例があることを知ってもらいました。

私たちに出来ることは何でしょうか?

レンジャーとして、まずは身近な地域の自然をよく調べて知ること、

次に自然を守るために、外来駆除などの具体的な行動をすること、

そしてこれらの経験をたくさんの人に伝えて「自然をまもる仲間」

を増やすことが大切だという話をさせてもらいました。

北浜小学校には4年連続で出前授業に呼んでいただいています。

レンジャーの仲間を増やすために、

これからもずっと続けていきたい取組です。

学校の先生方、児童のみなさん、ありがとうございました。

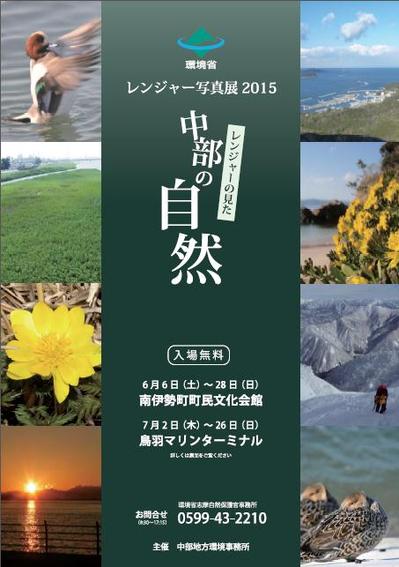

2015年06月10日環境省レンジャー写真展2015

伊勢志摩国立公園 志摩 アクティブレンジャー 半田俊彦

こんにちは。

今年もレンジャー写真展の季節がやってきました。

国立公園や国指定鳥獣保護区の豊かな自然や

多様な生き物を紹介することで、

自然環境への関心及び理解を深めていただくことを目的に、

3年目となる「環境省レンジャー写真展」を開催しています。

「伊勢志摩国立公園」と「白山国立公園」、「国指定藤前干潟鳥獣保護区」

で活動するレンジャー(自然保護官)とアクティブ・レンジャー(自然保護官補佐)

が撮影した風景や生きもの等の写真36点を中部地方環境事務所管内6会場において、

平成27年6月から平成28年3月の間、巡回展示する予定です。

1. 平成27年6月6日(土)から28日(日)9:00~17:30

南伊勢町町民文化会館(三重県南伊勢町五ヶ所浦3917)

2. 平成27年7月2日(木)から26日(日)6:40~20:20

鳥羽マリンターミナル(三重県鳥羽市鳥羽1丁目2383番地51)

各会場とも入場は無料です。

その後の開催期間・場所については後日公表いたします。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

facebookページ「伊勢志摩国立公園 近畿自然歩道歩いてみよう」

近畿自然歩道や周辺の自然情報等を掲載しています。

https://www.facebook.com/iseshimanp.longtrail?fref=ts

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

2015年05月26日ホトケドジョウのモニタリング調査

伊勢志摩国立公園 アクティブレンジャー 半田俊彦

5月22日に横山ビジターセンター近くの農業用水路で

ホトケドジョウのモニタリング調査を行いました。

この水路では2005年度に改修工事が実施された際に、

ホトケドジョウなどの水生生物の生息に配慮をした

環境を保全する工法が採用され、

その後、伊勢志摩国立公園パークボランティアが中心となって

モニタリング調査を継続しています。

これがホトケドジョウです。

丸い顔とくりくりした目がかわいいです!

環境省のレッドデータブックには絶滅危惧ⅠB類(EN)に、

三重県のレッドデータブックには絶滅危惧Ⅱ類(VU)に

記載されています。

今回の調査では、過去の調査と同様に

5人で10分間の採集を9地点で行いました。

これは調査方法を統一させるためですが、

場所によってはこんなに狭い中に5人が入って

10分間ひたすら網ですくい続けます。

採集した生物は種類分けをして数を記録します。

今回の調査では、前回ホトケドジョウの生息を確認した

全ての地点で、同様に生息を確認することが出来ました。

また、ホトケドジョウ以外にも29種の生物を記録しました。

この調査は2年に1回、5~6月頃に実施しています。

次回もこれまで通りにホトケドジョウの生息が確認できるように

環境の変化を見守っていこうと思います。

トノサマガエルです。

ヤマトヌマエビです。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

facebookページ「伊勢志摩国立公園 近畿自然歩道歩いてみよう」

近畿自然歩道や周辺の自然情報等を掲載しています。

https://www.facebook.com/iseshimanp.longtrail?fref=ts

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

2015年05月19日出前授業@成基小学校(1回目)

伊勢志摩国立公園 アクティブレンジャー 半田俊彦

5月14日に志摩市立成基小学校で出前授業を行いました。

成基小学校では昨年度も4年生の理科の授業内で

5回の出前授業を行いましたが、

今年度も同様に4年生の理科で行わせていただくことになりました。

はじめに、国立公園やレンジャーの仕事について知ってもらいます。

続いて今年度の「成基小学校レンジャー」のミッションを発表し、

5名の児童を「成基小学校レンジャー(見習)」として任命しました。

今回は四季の自然を調べる授業の第1回目として、

フィールドビンゴの様式を使って自然を見る目を養いました。

目的意識を持って探すと、自然の中からはいろいろな発見があります。

今年度の定点観測地も大きな柿の木の周辺にしました。

「カッパがいる」という川の淵をのぞき込んでいます。

この地域は本当にカッパに出会えそうですごいです!

モチツツジの花やつぼみを触ってみました。

ベタベタとした感触がありますが、手には残りません。

アカメガシワの葉の密腺に集まるアリを観察しています。

田んぼの横の水路には、メダカ、オタマジャクシ、

アメンボ、ヤゴ、イモリ、ツチガエル、タイコウチなど

たくさんの生きものがいました。

アラカシの葉に「おとしぶみ」を発見したので

教室に戻ってから紙の葉を巻いて「おとしぶみ」を作ってみました。

これがかなり難しく、改めて昆虫の能力に感心させられました。

水路にいたタイコウチです。

「おとしぶみ」です。

非常に美しく葉が巻かれており、

何度見ても飽きることがありません。

次回は夏の授業になります。

もっとたくさんの生きものに出会えることでしょう。

学校の先生方、児童のみなさん、どうもありがとうございました。

次回もよろしくお願いいたします。

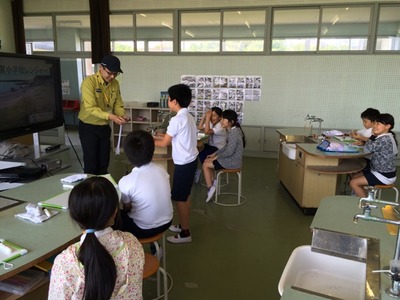

2015年05月15日出前授業@越賀小学校(1回目)

伊勢志摩国立公園 アクティブレンジャー 半田俊彦

5月8日に志摩市立越賀小学校で1回目の出前授業を行いました。

越賀小学校では3・4年生9名を対象にして

四季の自然を記録します。

はじめに教室の中で伊勢志摩国立公園や、

レンジャーの仕事についての話を聞いてもらいました。

全員を越賀小レンジャー(見習)に任命して、調査に出発です。

越賀小学校も海が近くにある小学校です。

この日は潮時も良く、さっそく海岸へ行きました。

学校から歩いて10分くらいの海岸です。

ここには美しい砂浜と磯が広がっています。

今回は、はじめに生物を絞って観察をしました。

ひとつはアラレタマキビです。

みんなは「水がきらいな貝」だと言うことを知っていましたが、

本当かどうか確かめるために実験です。

バケツに貝を集め海水を入れてしばらく待ちます。

するとどうでしょう!

見事にたくさんのアラレタマキビが水から出て来ました。

次はイソギンチャクを探しました。

姿は知っていても、実際に触ったことのある人は少なかったです。

開いているイソギンチャクを指で触れると、

ぴゅっと指に吸い付くようにして引っ込みます。

くせになるとなかなか良い感触です。

みんな喜んで触っていました。

最後に自由な観察時間を設けて、

見つけた生き物をチェックシートに記録しました。

短い時間でしたがかなりたくさんの生き物を見つけており、

全部で20種類にもなりました。

越賀小学校の近くには生き物がたくさんいて

すばらしい海岸があることが分かりました。

次回は夏に再びこの海岸に来て生き物探しをします。

どんな生き物に出会えるか楽しみです。

児童のみなさん、学校の先生方、どうもありがとうございました。

ホオズキフシエラガイです。

2015年05月11日出前授業@志島小学校(1回目)

伊勢志摩国立公園 アクティブレンジャー 半田俊彦

4月27日に志摩市立志島小学校で出前授業を行いましたので報告します。

志島小学校では昨年度の遠足の時に「市後浜」海岸で出前授業をさせていただき、

市後浜の自然を守る「志島小レンジャー」として任命させてもらいました。

今年度は4・5年生を対象にして、もっと地域の自然について学び、

広く自然を守れる志島小レンジャーを目指して活動をします。

はじめに教室で、伊勢志摩国立公園やそこで働くレンジャーについて、

昨年話した内容のふりかえりを行いました。

今回のフィールドは学校から歩いて5分程度の「前の浜」海岸です。

ここは岩礁海岸と砂浜海岸が隣接してあり

それぞれの違いをくらべるのにも良い場所です。

今回は、砂浜の植物をメインに調査しました。

ハマダイコン、ハマヒルガオ、コウボウシバの3種を選び

大きさや花の様子、そのほかの特徴などを記録しました。

ハマダイコンは特に若い果実が生で食べられ、

「大根おろし」のような味がします。

根を抜いてみると細い大根があり、

芯は硬かったですが皮のあたりは大根のように食べることが出来ました。

ほかにも漂着しているクルミから芽生えているのを見つけたり、

スナガニの巣穴を掘って観察したりしました。

次回は夏に磯の生物を観察する予定です。

学校の先生方、児童のみなさん、どうもありがとうございました。

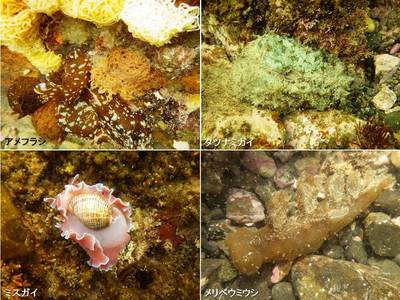

2015年04月22日磯の生物観察

伊勢志摩国立公園 アクティブレンジャー 半田俊彦

春は日中に海の潮が大きく引く日が多く、

磯の生き物観察には最適な時期です。

4月19日に予定されていた横山ビジターセンターの自然観察会

「磯の生き物観察会」は雨で中止になってしまいましたが、

下見や調査で訪れた志摩市志摩町の磯の生き物を紹介します。

ここは特に海藻が多く、

貝の仲間であるウミウシ類が多く観察できました。

アオウミウシやシロウミウシは3cm程度の大きさですが

そのカラフルな色彩からよく目立ちます。

クロシタナシウミウシは7cmくらいの大きさがあり

活発に動き回ります。

ムカデミノウミウシはエラ突起がびっしりと並ぶ

独特の姿で、大きさは6cmくらいでした。

アメフラシも巻き貝の仲間で、ウミウシよりも大型です。

ウミウシやアメフラシは日本では「牛」ですが、

外国では「ウサギ」にたとえられるそうです。

タツナミガイも15cmくらいの大きさがあるアメフラシの仲間ですが、

ほとんど動き回らずに「やわらかい岩」のような印象です。

ミスガイは貝殻を背負っていますが、

体を全て貝殻の中にしまうことは出来ません。

メリベウミウシという独特の形をしたウミウシもいました。

ホンヤドカリは触角が縞模様をしていますが、

ケアシホンヤドカリは触角が赤色で、

脚に長い毛がびっしりと生えています。

ヤツデヒトデはその名の通り腕が8本あります。

ケヤリムシはゴカイの仲間で、

花が咲くように広がったエラの様子が美しいです。

他にもたくさんの生き物がみられましたが、

今回はほんの一部を紹介させていただきました。

磯遊びの際には必ず潮位を確認すること、

波浪注意報などが出ている時には海に近づかないこと、

また、観察した生物は生きたまま戻すようにしてください。

特に伊勢志摩の海では海藻や貝類が

海女さんの重要な漁業資源になっています。

美しく豊かな里海を守れるように協力してくださいね。

7月8日に志摩市立成基小学校で出前授業を行いました。

春夏秋冬の自然を観察して記録する内容の「夏」の授業です。

はじめに前回「春」の授業で観察したオトシブミについて、

昆虫標本を使って復習しました。

今回は昆虫や水辺の生物を採集して観察することをテーマに、

アミとケースを持って出発です。

いろいろな方法で生きものを捕まえようとベイト(エサ)を使ったトラップを仕掛けましたが、

前日までの雨の影響か今回は何も入りませんでした。

田んぼ横の水路ではメダカやミズカマキリが捕まりました。

ミズカマキリは志摩地方ではタガメよりもレアな生きものです!

成基小学校の自然はすごい!!

教室に戻った後、事前に捕まえておいたクワガタを使って

昆虫の体のつくりを観察したり、スケッチをしたりしました。

今回の授業は梅雨の最中ということもあり悪天候が影響しましたが、

それでも夏らしく、たくさんの生きものに出会えました。

次回は秋の授業です。秋ならではの自然の出会いを楽しみにしています。

児童のみなさん、先生方、どうもありがとうございました。

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・

facebookページ「伊勢志摩国立公園 近畿自然歩道歩いてみよう」

近畿自然歩道や周辺の自然情報等を掲載しています。

https://www.facebook.com/iseshimanp.longtrail?fref=ts

~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・~・