国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋

285件の記事があります。

2014年07月18日藤前干潟鳥便り~夏の子育て~

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー野村 朋子

東海地方はまだ梅雨も明けていないのに

非常に暑い日が続いています。

藤前干潟では、ウミネコがたくさん見られる季節になってきました。

.jpg)

【ウミネコ(カモメの仲間)】

*藤前干潟には主に夏~秋に飛来

さて、春から夏は、多くの鳥にとって子育ての季節です。

藤前干潟に訪れるカモやシギ・チドリなどの渡り鳥の中には、

シベリアやアラスカなどの遠い北の地で子育てを行うものがいますが、

藤前干潟周辺で子育てをする鳥もいます。

今日は、この春から夏に藤前干潟周辺で子育てをする鳥を紹介します。

.jpg)

【コアジサシ(カモメの仲間)】*夏鳥

まずは、藤前干潟の夏の顔であるコアジサシを紹介します。

黒いマスクと、魚を捕るために水面にダイブする姿が

凛々しいと人気のある鳥です。

近年、繁殖地が減っており、コアジサシは環境省のレッドリストでは絶滅危惧種Ⅱ類(VU)に、

さらには国際希少種に指定されています。

昨年度末には、環境省から「コアジサシ繁殖地の保全・配慮指針」が

発表されてもいます。

本来、コアジサシは河原や海辺の砂礫地や砂浜に巣を作り(営巣)します。

そのため、卵や雛が砂利地に溶け込むような色合いをしています。

しかし、現在は開発などによって自然の砂礫地や砂浜が少なくなり、

コアジサシは工事前の砂利地の空き地などに営巣するようになりました。

その結果、最近では、人の生活とコアジサシの子育てが

軋轢を生じる場面が増えています。

藤前干潟周辺でも、今まで営巣地としていた砂利地が

駐車場になってしまうなどして、コアジサシが営巣できず、

藤前干潟への飛来数が減っていると言われており、

保全の取り組みを求める声が高まっています。

.jpg)

【ササゴイ(サギの仲間)】*夏鳥

続いて紹介するササゴイも、コアジサシ同様に

夏に藤前干潟に飛来して、子育てを行う鳥です。

コアジサシが砂利地に営巣するのに対して、

ササゴイは木の上に巣を作ります。

今年も藤前干潟周辺で子育てを行うササゴイが確認されました。

既に雛は巣立ったようですが、

現在も干潟が出ると、魚を捕りにササゴイがやって来ることがあるので、

夏に藤前干潟に来た際は、干潟の縁の岩陰などを探してみてください。

首をすぼめてじっと魚を待ち伏せしているササゴイが

みつかるかもしれません。

.jpg)

【ケリ(チドリの仲間)】*留鳥

最後に、ケリを紹介します。

ケリは渡り鳥ではなく、一年中藤前干潟周辺で見られる鳥です。

このケリ、田んぼや干潟などの湿地で暮らしており、

巣を田んぼの中やあぜ道、畑に作ります。

巣に近づいた人が、親鳥に威嚇されている場面がよく見られます。

人の生活との距離がとても近い鳥です。

ケリは現在、環境省のレッドリストでは、

生息状況を評価できるほどの情報がない情報不足(DD)という区分に指定されています。

田んぼや畑に当たり前にいた鳥が、知らないうちにいなくなっていた、

ということのないよう、詳しい調査が望まれている鳥でもあります。

今回紹介した、コアジサシ、ササゴイ、ケリは、

それぞれ異なった場所に巣を作りますが、

どれも思いの外私たちのすぐそばで子育てをしています。

鳥の生活が身近にあることをまずは知ってもらえると良いと思っています。

非常に暑い日が続いています。

藤前干潟では、ウミネコがたくさん見られる季節になってきました。

.jpg)

【ウミネコ(カモメの仲間)】

*藤前干潟には主に夏~秋に飛来

さて、春から夏は、多くの鳥にとって子育ての季節です。

藤前干潟に訪れるカモやシギ・チドリなどの渡り鳥の中には、

シベリアやアラスカなどの遠い北の地で子育てを行うものがいますが、

藤前干潟周辺で子育てをする鳥もいます。

今日は、この春から夏に藤前干潟周辺で子育てをする鳥を紹介します。

.jpg)

【コアジサシ(カモメの仲間)】*夏鳥

まずは、藤前干潟の夏の顔であるコアジサシを紹介します。

黒いマスクと、魚を捕るために水面にダイブする姿が

凛々しいと人気のある鳥です。

近年、繁殖地が減っており、コアジサシは環境省のレッドリストでは絶滅危惧種Ⅱ類(VU)に、

さらには国際希少種に指定されています。

昨年度末には、環境省から「コアジサシ繁殖地の保全・配慮指針」が

発表されてもいます。

本来、コアジサシは河原や海辺の砂礫地や砂浜に巣を作り(営巣)します。

そのため、卵や雛が砂利地に溶け込むような色合いをしています。

しかし、現在は開発などによって自然の砂礫地や砂浜が少なくなり、

コアジサシは工事前の砂利地の空き地などに営巣するようになりました。

その結果、最近では、人の生活とコアジサシの子育てが

軋轢を生じる場面が増えています。

藤前干潟周辺でも、今まで営巣地としていた砂利地が

駐車場になってしまうなどして、コアジサシが営巣できず、

藤前干潟への飛来数が減っていると言われており、

保全の取り組みを求める声が高まっています。

.jpg)

【ササゴイ(サギの仲間)】*夏鳥

続いて紹介するササゴイも、コアジサシ同様に

夏に藤前干潟に飛来して、子育てを行う鳥です。

コアジサシが砂利地に営巣するのに対して、

ササゴイは木の上に巣を作ります。

今年も藤前干潟周辺で子育てを行うササゴイが確認されました。

既に雛は巣立ったようですが、

現在も干潟が出ると、魚を捕りにササゴイがやって来ることがあるので、

夏に藤前干潟に来た際は、干潟の縁の岩陰などを探してみてください。

首をすぼめてじっと魚を待ち伏せしているササゴイが

みつかるかもしれません。

.jpg)

【ケリ(チドリの仲間)】*留鳥

最後に、ケリを紹介します。

ケリは渡り鳥ではなく、一年中藤前干潟周辺で見られる鳥です。

このケリ、田んぼや干潟などの湿地で暮らしており、

巣を田んぼの中やあぜ道、畑に作ります。

巣に近づいた人が、親鳥に威嚇されている場面がよく見られます。

人の生活との距離がとても近い鳥です。

ケリは現在、環境省のレッドリストでは、

生息状況を評価できるほどの情報がない情報不足(DD)という区分に指定されています。

田んぼや畑に当たり前にいた鳥が、知らないうちにいなくなっていた、

ということのないよう、詳しい調査が望まれている鳥でもあります。

今回紹介した、コアジサシ、ササゴイ、ケリは、

それぞれ異なった場所に巣を作りますが、

どれも思いの外私たちのすぐそばで子育てをしています。

鳥の生活が身近にあることをまずは知ってもらえると良いと思っています。

2014年07月11日干潟の人気者「カニ」と立役者「シジミ」

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー野村 朋子

台風が過ぎ去ったばかりで風は少し強いですが、

今日の藤前干潟は青い空が広がりました。

稲永公園ではセミの鳴き声も響いていて、夏を感じます。

【今日の藤前干潟】

藤前干潟に注ぐ庄内川、新川、日光川の河口に広がるヨシ原も

青々としてきました。

.jpg)

【ヨシが伸びています】

そんな干潟やヨシ原では、

現在、干潟の人気者であるカニをたくさん見ることができます。

.jpg)

【チゴガニ】 オスは白いハサミを熱心に振ります

.jpg)

【クシテガニ(オオユビアカベンケイガニ)】赤いハサミが特徴です

.jpg)

【クロベンケイガニ】 ヨシ原にすんでいます

じっくり観察するとハサミの色や形、目の長さや甲羅の形など、

カニの種類ごとに違うのがおもしろいところだと思います。

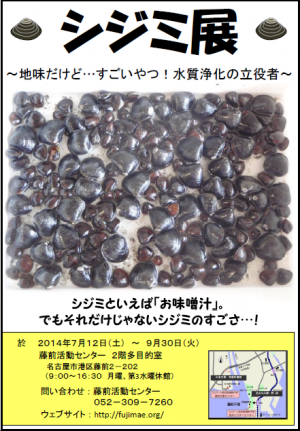

さて、明日より藤前活動センターでは企画展が始まります。

今回の展示のテーマは、カニ・・・ではなく、

二枚貝である「シジミ」です。

シジミは、カニのような見た目のおもしろさには

欠けるかもしれません。

しかしながら、干潟にはなくてはならない存在です。

そんな、藤前干潟の立役者であるシジミについて

もっともっと知ってほしいと思っています。

夏休みの自由研究のヒントにもなるかもしれません。

ぜひ、見にきてくださいね。

<シジミ展>

期間:2014年7月12日(土)~9月30日(火)

場所:藤前活動センター

開館時間:9:00~16:30

休館日:毎週月曜日、第3水曜日

問い合わせ先:Tel 052-309-7260

最後に・・・、夏休みが近くなりました。

「干潟に行って生きものを見たい!」と思う方もいるかもしれませんが

干潟に入るときには以下に気をつけるようお願いします。

○干潮時間を調べて、出掛けましょう。

○干潟にははまりやすいところがあるので、

干潟の状況を知っている人と一緒に入るようにしましょう。

(観察会への参加をお勧めします。)

○カニなどの生きものを大事にしましょう。

今日の藤前干潟は青い空が広がりました。

稲永公園ではセミの鳴き声も響いていて、夏を感じます。

【今日の藤前干潟】

藤前干潟に注ぐ庄内川、新川、日光川の河口に広がるヨシ原も

青々としてきました。

.jpg)

【ヨシが伸びています】

そんな干潟やヨシ原では、

現在、干潟の人気者であるカニをたくさん見ることができます。

.jpg)

【チゴガニ】 オスは白いハサミを熱心に振ります

.jpg)

【クシテガニ(オオユビアカベンケイガニ)】赤いハサミが特徴です

.jpg)

【クロベンケイガニ】 ヨシ原にすんでいます

じっくり観察するとハサミの色や形、目の長さや甲羅の形など、

カニの種類ごとに違うのがおもしろいところだと思います。

さて、明日より藤前活動センターでは企画展が始まります。

今回の展示のテーマは、カニ・・・ではなく、

二枚貝である「シジミ」です。

シジミは、カニのような見た目のおもしろさには

欠けるかもしれません。

しかしながら、干潟にはなくてはならない存在です。

そんな、藤前干潟の立役者であるシジミについて

もっともっと知ってほしいと思っています。

夏休みの自由研究のヒントにもなるかもしれません。

ぜひ、見にきてくださいね。

<シジミ展>

期間:2014年7月12日(土)~9月30日(火)

場所:藤前活動センター

開館時間:9:00~16:30

休館日:毎週月曜日、第3水曜日

問い合わせ先:Tel 052-309-7260

最後に・・・、夏休みが近くなりました。

「干潟に行って生きものを見たい!」と思う方もいるかもしれませんが

干潟に入るときには以下に気をつけるようお願いします。

○干潮時間を調べて、出掛けましょう。

○干潟にははまりやすいところがあるので、

干潟の状況を知っている人と一緒に入るようにしましょう。

(観察会への参加をお勧めします。)

○カニなどの生きものを大事にしましょう。

2014年07月10日【お知らせ】藤前干潟の施設の臨時休館

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー野村 朋子

藤前干潟にある「稲永ビジターセンター」と「藤前活動センター」は

台風8号が接近し、気象警報が発表されたため、

本日(7月10日)は臨時休館となりましたので、ご了承ください。

東海地方に台風が近づいています。

皆さん、大雨、強風にはお気を付けください。

台風8号が接近し、気象警報が発表されたため、

本日(7月10日)は臨時休館となりましたので、ご了承ください。

東海地方に台風が近づいています。

皆さん、大雨、強風にはお気を付けください。

2014年07月07日★干潟で生きもの調査

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー 上野淳一

名古屋自然保護官事務所では、6月29日に

藤前干潟ふれあい事業の調査プログラム

「藤前干潟生きもの調査隊」の第一弾

「生きもの発掘調査隊」を実施しました。

これまで、名古屋市、愛知県、環境省、NPO等から

構成される実行委員会で、藤前干潟を楽しく知って

学んでもらう「藤前干潟ふれあいデー」を年に1回(秋季)

実施していましたが、今年度から年間を通して藤前干潟の

様々なイベントを実施する「ふれあい事業」へと変わりました。

今回の調査プログラムの内容は、「干潟の泥の中にどんな

生きものがどれだけいるのか調査してみよう」というもので、

参加者の皆さんに簡単な干潟の調査を体験してもらいました。

当プログラムは定員を超える多数の申込みがあり、

全て家族での参加でした。

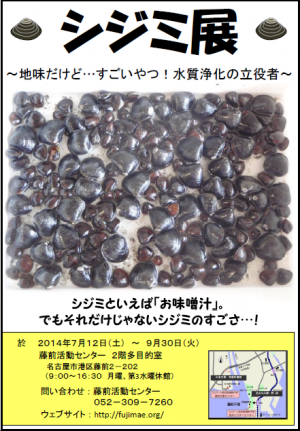

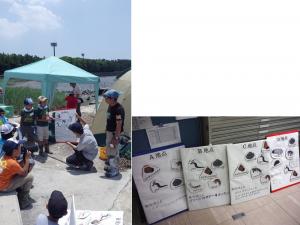

【講義の様子】

まずはじめに、鳥獣保護区管理員による干潟のお話と

生きものの紹介があり、皆さんは興味深そうに聞いていました。

【快晴 気温31℃】

講義後、いよいよ干潟に向けて出発。

この日は絶好の観察会日和となりました。

調査地点に向かう道中で堤防の上からカニの行動を観察しました。

【カニを探せ!】

【見つかったカニの仲間】

名古屋自然保護官事務所が毎月調査を実施している

場所と同じ稲永スポーツセンター前のヨシ原で調査を行いました。

【調査地点に向かう参加者】

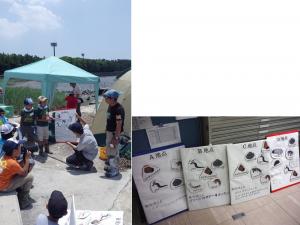

A~Gの7班に分かれて各調査地点の泥の中の

生きものを調べました。採取した泥をふるい落とすと

小石や木の破片等がふるいの上に残りました。

それらを容器に出してよく観察すると、小さなゴカイや

親指サイズのヤマトシジミ等が見つかりました。

【調査の流れ】

【どんな生きものが捕れたかな】

皆さんは、泥の中をよく観察すると小さい生きものが

たくさん住んでいることに驚いている様子でした。その後、

生きもの図鑑を頼りに種類を特定して数を数えてチェックリストと

パネルに記入しました。

最後に、各地点で見つかった生きものや気付いたことを

班ごとに発表してもらいました。

【干潟の生きもの図鑑】

【発表会の様子】

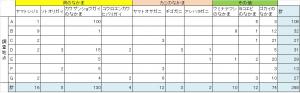

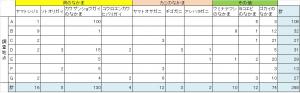

【調査結果(個体数)】

今回の調査から以下のことが分かりました

①A地点ではカワザンショウガイが全出現個体数の約90%を占めた。

②D地点では種数が最も多く、7種が確認された。

③ゴカイの仲間は全ての地点で見つかった。

④チゴガニはD地点でのみ確認された。

名古屋自然保護官事務所が実施したこれまでの

調査結果と比較すると、今回確認された種と個体数の結果は、

ちょうどこの時期(6~7月)のデータと概ね一致していました。

参加者全員が初めての干潟調査でしたが、

皆さん泥の中の小さな生きものを集中して

探している様子でした。また、名古屋自然保護官事務所が

毎月同様の調査を実施していることを参加者らに伝えると

「こんな細かい作業よくできますね」「地味な調査ですね」

「自分たちにはできないかも」と話していました。

今回の体験で、少しでも干潟調査の重要性や楽しさなどを

知ってもらえたかと思います。

今回と同様の干潟調査は秋にも実施予定ですので、

季節によって見つかる生きものの種類と数がどのように

変化するのか楽しみです。

秋の開催予定はこちらをご覧下さい。

藤前干潟ふれあい事業の調査プログラム

「藤前干潟生きもの調査隊」の第一弾

「生きもの発掘調査隊」を実施しました。

これまで、名古屋市、愛知県、環境省、NPO等から

構成される実行委員会で、藤前干潟を楽しく知って

学んでもらう「藤前干潟ふれあいデー」を年に1回(秋季)

実施していましたが、今年度から年間を通して藤前干潟の

様々なイベントを実施する「ふれあい事業」へと変わりました。

今回の調査プログラムの内容は、「干潟の泥の中にどんな

生きものがどれだけいるのか調査してみよう」というもので、

参加者の皆さんに簡単な干潟の調査を体験してもらいました。

当プログラムは定員を超える多数の申込みがあり、

全て家族での参加でした。

【講義の様子】

まずはじめに、鳥獣保護区管理員による干潟のお話と

生きものの紹介があり、皆さんは興味深そうに聞いていました。

【快晴 気温31℃】

講義後、いよいよ干潟に向けて出発。

この日は絶好の観察会日和となりました。

調査地点に向かう道中で堤防の上からカニの行動を観察しました。

【カニを探せ!】

【見つかったカニの仲間】

名古屋自然保護官事務所が毎月調査を実施している

場所と同じ稲永スポーツセンター前のヨシ原で調査を行いました。

【調査地点に向かう参加者】

A~Gの7班に分かれて各調査地点の泥の中の

生きものを調べました。採取した泥をふるい落とすと

小石や木の破片等がふるいの上に残りました。

それらを容器に出してよく観察すると、小さなゴカイや

親指サイズのヤマトシジミ等が見つかりました。

【調査の流れ】

【どんな生きものが捕れたかな】

皆さんは、泥の中をよく観察すると小さい生きものが

たくさん住んでいることに驚いている様子でした。その後、

生きもの図鑑を頼りに種類を特定して数を数えてチェックリストと

パネルに記入しました。

最後に、各地点で見つかった生きものや気付いたことを

班ごとに発表してもらいました。

【干潟の生きもの図鑑】

【発表会の様子】

【調査結果(個体数)】

今回の調査から以下のことが分かりました

①A地点ではカワザンショウガイが全出現個体数の約90%を占めた。

②D地点では種数が最も多く、7種が確認された。

③ゴカイの仲間は全ての地点で見つかった。

④チゴガニはD地点でのみ確認された。

名古屋自然保護官事務所が実施したこれまでの

調査結果と比較すると、今回確認された種と個体数の結果は、

ちょうどこの時期(6~7月)のデータと概ね一致していました。

参加者全員が初めての干潟調査でしたが、

皆さん泥の中の小さな生きものを集中して

探している様子でした。また、名古屋自然保護官事務所が

毎月同様の調査を実施していることを参加者らに伝えると

「こんな細かい作業よくできますね」「地味な調査ですね」

「自分たちにはできないかも」と話していました。

今回の体験で、少しでも干潟調査の重要性や楽しさなどを

知ってもらえたかと思います。

今回と同様の干潟調査は秋にも実施予定ですので、

季節によって見つかる生きものの種類と数がどのように

変化するのか楽しみです。

秋の開催予定はこちらをご覧下さい。

2014年07月04日藤前干潟ふれあい事業のご案内

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー野村 朋子

今日は、今年度から始まった藤前干潟ふれあい事業をご紹介します。

藤前干潟ふれあい事業は、藤前干潟で活動する市民団体、研究者、行政等が協力して

藤前干潟の自然の魅力や重要性を伝え、広めていく事業です。

「藤前干潟の自然とふれあえる」観察会を中心に、

様々なプログラムを実施していく予定です。

今年度は、主に以下のプログラムが予定されています。

○『環境学習ツアー』(名古屋市内の小学3~6年生対象 )

※リンク先のチラシでは6月30日募集〆切となっていますが、7月15日〆切に変更しています。

○『生きもの調査隊』(年6回実施)

○『写真コンテスト2014』(年4回の募集&展示)

○『サイエンスカフェ』(11月と12月に実施)

この他にも、いくつかのプログラムが準備中です。

更新情報は以下のサイトに随時掲載されますので

ぜひ、チェックしてみてください。

「名古屋市HP 藤前干潟の保全・活用」

干潟って想像しているよりずっとずっとおもしろい場所です。

ぜひ、藤前干潟にお越しください!

.jpg)

【夏鳥のササゴイ飛来中です!】

藤前干潟ふれあい事業は、藤前干潟で活動する市民団体、研究者、行政等が協力して

藤前干潟の自然の魅力や重要性を伝え、広めていく事業です。

「藤前干潟の自然とふれあえる」観察会を中心に、

様々なプログラムを実施していく予定です。

今年度は、主に以下のプログラムが予定されています。

○『環境学習ツアー』(名古屋市内の小学3~6年生対象 )

※リンク先のチラシでは6月30日募集〆切となっていますが、7月15日〆切に変更しています。

○『生きもの調査隊』(年6回実施)

○『写真コンテスト2014』(年4回の募集&展示)

○『サイエンスカフェ』(11月と12月に実施)

この他にも、いくつかのプログラムが準備中です。

更新情報は以下のサイトに随時掲載されますので

ぜひ、チェックしてみてください。

「名古屋市HP 藤前干潟の保全・活用」

干潟って想像しているよりずっとずっとおもしろい場所です。

ぜひ、藤前干潟にお越しください!

.jpg)

【夏鳥のササゴイ飛来中です!】

2014年06月23日「干潟の写真展」開催中です

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー野村 朋子

すっきりしないお天気が続きます。

藤前干潟は、春の渡り鳥が去り、1年で最も鳥が少ない時期となりました。

今日、干潟を見に庄内川に出掛けたところ、

やはりあまり鳥はいませんでしたが、カルガモを干潟の上にみつけました。

中には、雛を連れたカルガモも!

カルガモたちは干潟の上に座り込んで寝ていたり、

のんびり餌を食べていたり・・・。

今日の干潟はとても穏やかな時間が流れているようでした。

.jpg)

【干潟の上でお食事中】

さて、現在、稲永公園内にある名古屋市野鳥観察館では、

藤前干潟写真コンテストの応募作品の展示を行っています。

第1回目の写真コンテストは37点の作品の応募がありました。

全て力作ばかりです!

応募作品の多くは野鳥の写真ですが、

中にはトビハゼやカニなどの写真もあり、

様々な藤前干潟の生きものを知ることができます。

ぜひ、見に来てくださいね。

また、現在、第2回目の写真コンテストの募集も行っています。

過去に撮影した写真でも応募ができます。

生きものだけでなく、風景の写真もお待ちしています。

奮ってご応募ください!!

◆藤前干潟写真コンテスト2014◆

<第1回 写真展>

期間:6月14日(土)~8月31日(日)

場所:名古屋市野鳥観察館

※毎週月曜日・第3水曜日は休館

<第2回 作品募集>

期間:6月1日(日)~8月31日(日)

応募先・問い合わせ先:

○名古屋市野鳥観察館 TEL:052-381-0160

○環境省名古屋自然保護官事務所 TEL:052-389-2877

詳細は以下をご覧ください。

「藤前干潟写真コンテスト2014 ちらし」

藤前干潟は、春の渡り鳥が去り、1年で最も鳥が少ない時期となりました。

今日、干潟を見に庄内川に出掛けたところ、

やはりあまり鳥はいませんでしたが、カルガモを干潟の上にみつけました。

中には、雛を連れたカルガモも!

カルガモたちは干潟の上に座り込んで寝ていたり、

のんびり餌を食べていたり・・・。

今日の干潟はとても穏やかな時間が流れているようでした。

.jpg)

【干潟の上でお食事中】

さて、現在、稲永公園内にある名古屋市野鳥観察館では、

藤前干潟写真コンテストの応募作品の展示を行っています。

第1回目の写真コンテストは37点の作品の応募がありました。

全て力作ばかりです!

応募作品の多くは野鳥の写真ですが、

中にはトビハゼやカニなどの写真もあり、

様々な藤前干潟の生きものを知ることができます。

ぜひ、見に来てくださいね。

また、現在、第2回目の写真コンテストの募集も行っています。

過去に撮影した写真でも応募ができます。

生きものだけでなく、風景の写真もお待ちしています。

奮ってご応募ください!!

◆藤前干潟写真コンテスト2014◆

<第1回 写真展>

期間:6月14日(土)~8月31日(日)

場所:名古屋市野鳥観察館

※毎週月曜日・第3水曜日は休館

<第2回 作品募集>

期間:6月1日(日)~8月31日(日)

応募先・問い合わせ先:

○名古屋市野鳥観察館 TEL:052-381-0160

○環境省名古屋自然保護官事務所 TEL:052-389-2877

詳細は以下をご覧ください。

「藤前干潟写真コンテスト2014 ちらし」

2014年06月12日◆あいち・なごやESDフェスタin名古屋に出展しました

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー 上野淳一

中部地方環境事務所では、6月7、8日に今年11月に

名古屋で行われるESD会議に向けて、一般市民にESDに

ついての理解を深めていただくためのESD普及啓発イベント

「あいち・なごやESDフェスタ in 名古屋」に出展しました。

このイベントでは、ESD活動団体による取り組みの発表やESDに

関するワークショップ、パネル展示、エンターテイメントステージ

等が行われました。名古屋の繁華街、栄にあるオアシス21が会場と

なりました。

【会場の様子】

【中部地方環境事務所のブース】

ESD(持続可能な開発のための教育)とは、

みんなが安心して暮らせる未来を実現するために

私たちができることは何か考えようというものです。

中部地方環境事務所のブースでは、ESDを

分かりやすく説明したパネルを見て、自分たちが

できそうなESD活動を葉っぱのカードに書いてもらい

ツリーに貼ってもらいました。「マイバッグを使う、

マイ箸を使う」「節電する」「ごみは必ず家に持ち帰る」

など、ツリーには誰もが簡単に実行できるESD活動が

書かれた葉っぱが生い茂りました。

【自分たちができることを葉っぱに書いてもらいました】

【ESD活動が生い茂ったツリー】

名古屋自然保護官事務所からは、藤前干潟から

カニ類の出張展示を行い、皆さんと触れ合ってもらいました。

展示水槽の中は藤前干潟に生息する生きものたちが漂着ゴミで

苦しんでいる様子を再現しました。

【カニの生体展示】

イベント当日は大変暑い日となりましたが

大勢の来場者があり、会場全体がESDで盛り

上がっていました。このイベントを通して11月の

ESD会議に向けて少しでもESDについて興味関心を

持ってもらえたかと思います。今後は、藤前干潟の

現状を伝えるとともにESDについても関心を持って

もらえるようにしたいです。

名古屋で行われるESD会議に向けて、一般市民にESDに

ついての理解を深めていただくためのESD普及啓発イベント

「あいち・なごやESDフェスタ in 名古屋」に出展しました。

このイベントでは、ESD活動団体による取り組みの発表やESDに

関するワークショップ、パネル展示、エンターテイメントステージ

等が行われました。名古屋の繁華街、栄にあるオアシス21が会場と

なりました。

【会場の様子】

【中部地方環境事務所のブース】

ESD(持続可能な開発のための教育)とは、

みんなが安心して暮らせる未来を実現するために

私たちができることは何か考えようというものです。

中部地方環境事務所のブースでは、ESDを

分かりやすく説明したパネルを見て、自分たちが

できそうなESD活動を葉っぱのカードに書いてもらい

ツリーに貼ってもらいました。「マイバッグを使う、

マイ箸を使う」「節電する」「ごみは必ず家に持ち帰る」

など、ツリーには誰もが簡単に実行できるESD活動が

書かれた葉っぱが生い茂りました。

【自分たちができることを葉っぱに書いてもらいました】

【ESD活動が生い茂ったツリー】

名古屋自然保護官事務所からは、藤前干潟から

カニ類の出張展示を行い、皆さんと触れ合ってもらいました。

展示水槽の中は藤前干潟に生息する生きものたちが漂着ゴミで

苦しんでいる様子を再現しました。

【カニの生体展示】

イベント当日は大変暑い日となりましたが

大勢の来場者があり、会場全体がESDで盛り

上がっていました。このイベントを通して11月の

ESD会議に向けて少しでもESDについて興味関心を

持ってもらえたかと思います。今後は、藤前干潟の

現状を伝えるとともにESDについても関心を持って

もらえるようにしたいです。

2014年05月29日6月の藤前干潟のイベント案内

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー野村 朋子

早いもので5月下旬となり、春の渡り鳥であるシギ・チドリの多くが

藤前干潟を去ってしまいました。

これから8月下旬頃までは、見られる鳥は少ないですが、

干潟の上のカニたちが最も元気な季節です。

6月も藤前干潟で生き物観察会などのイベントを行いますので、

ぜひ遊びに来てください!

6月の藤前干潟に関するイベントを2つご案内します。

(※この他の藤前干潟のイベント情報は「藤前干潟イベント情報」に掲載されている各団体のHPをご覧ください。)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ESDユネスコ世界会議半年前イベント「あいち・なごやESDフェスタ2014 in 名古屋」

今年の11月に開催されるESDユネスコ世界会議を記念したイベントです。

参加・交流しながらESDついて学ぶ事ができます。

藤前干潟を紹介する展示も行う予定です。

日時:6月7日(土)・8日(日)11:00~17:00

場所:オアシス21 銀河の広場(名古屋市東区)

主催:ESDユネスコ世界会議あいち・なごや支援実行委員会

*ESDとは「Education for Sustainable Development」という言葉の

頭文字をとったもので、「持続可能な開発のための教育」という意味です。

詳細は下記をご覧ください:

http://www.pref.aichi.jp/0000072292.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「干潟の生きもの発掘調査隊」

藤前干潟を守っていくためには、干潟の環境や生きものの現状をよく知る必要があります。

今回はそのための生きもの調査にチャレンジする干潟観察会を開催します。

夏のヨシ原や干潟の泥の中にすむ生きものを観察し、種類と数を調べます。初心者も歓迎です!

日時:6月29日(日)10:00~13:00

場所:稲永ビジターセンター

主催:藤前干潟ふれあい事業実行委員会

定員:15名

対象:小学生以上(小学3年生以下は保護者同伴)

費用:大人200円、小中学生100円

参加申込・問い合わせ先:稲永ビジターセンター TEL:052-389-5821

※6月15日より申込みを受け付けます。

詳細は以下をご覧ください:

http://c-chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/event/pdf/140611b.pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「藤前干潟写真コンテスト2014」

藤前干潟写真コンテストの第1回目の展示と

第2回目の写真募集が始まります。

ぜひ、気軽に写真を応募してくださいね。

<展示(第1回)>

展示期間:6月14日(土)~8月31日(日)

場所:名古屋市野鳥観察館

開館時間:9:00~16:30(毎週月曜・第3水曜は休館)

<募集(第2回)>

募集期間:6月1日(日)~8月31日(日)

応募先・問い合わせ先:

名古屋市野鳥観察館 TEL:052-381-0160

環境省名古屋自然保護官事務所 TEL:052-389-2877

詳細は以下をご覧ください:

http://c-chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/event/pdf/140610a.pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

藤前干潟を去ってしまいました。

これから8月下旬頃までは、見られる鳥は少ないですが、

干潟の上のカニたちが最も元気な季節です。

6月も藤前干潟で生き物観察会などのイベントを行いますので、

ぜひ遊びに来てください!

6月の藤前干潟に関するイベントを2つご案内します。

(※この他の藤前干潟のイベント情報は「藤前干潟イベント情報」に掲載されている各団体のHPをご覧ください。)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ESDユネスコ世界会議半年前イベント「あいち・なごやESDフェスタ2014 in 名古屋」

今年の11月に開催されるESDユネスコ世界会議を記念したイベントです。

参加・交流しながらESDついて学ぶ事ができます。

藤前干潟を紹介する展示も行う予定です。

日時:6月7日(土)・8日(日)11:00~17:00

場所:オアシス21 銀河の広場(名古屋市東区)

主催:ESDユネスコ世界会議あいち・なごや支援実行委員会

*ESDとは「Education for Sustainable Development」という言葉の

頭文字をとったもので、「持続可能な開発のための教育」という意味です。

詳細は下記をご覧ください:

http://www.pref.aichi.jp/0000072292.html

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「干潟の生きもの発掘調査隊」

藤前干潟を守っていくためには、干潟の環境や生きものの現状をよく知る必要があります。

今回はそのための生きもの調査にチャレンジする干潟観察会を開催します。

夏のヨシ原や干潟の泥の中にすむ生きものを観察し、種類と数を調べます。初心者も歓迎です!

日時:6月29日(日)10:00~13:00

場所:稲永ビジターセンター

主催:藤前干潟ふれあい事業実行委員会

定員:15名

対象:小学生以上(小学3年生以下は保護者同伴)

費用:大人200円、小中学生100円

参加申込・問い合わせ先:稲永ビジターセンター TEL:052-389-5821

※6月15日より申込みを受け付けます。

詳細は以下をご覧ください:

http://c-chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/event/pdf/140611b.pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

「藤前干潟写真コンテスト2014」

藤前干潟写真コンテストの第1回目の展示と

第2回目の写真募集が始まります。

ぜひ、気軽に写真を応募してくださいね。

<展示(第1回)>

展示期間:6月14日(土)~8月31日(日)

場所:名古屋市野鳥観察館

開館時間:9:00~16:30(毎週月曜・第3水曜は休館)

<募集(第2回)>

募集期間:6月1日(日)~8月31日(日)

応募先・問い合わせ先:

名古屋市野鳥観察館 TEL:052-381-0160

環境省名古屋自然保護官事務所 TEL:052-389-2877

詳細は以下をご覧ください:

http://c-chubu.env.go.jp/wildlife/fujimae/event/pdf/140610a.pdf

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

2014年05月22日「トビハゼ展」が始まります!

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー野村 朋子

干潟の生き物の人気者No.1は何と言ってもカニです。

特に子どもたちにはカニは人気があるようで、

カニをテーマにした観察会には毎回、多くの申込みがあります。

No.2はと言うと・・・、

投票などを行ったわけではないのではっきりとは分かりませんが、

トビハゼなのではないかと思っています。

.jpg)

【干潟の上のトビハゼ】

カニは「カッコイイ!」なのに対して、

トビハゼは「かわいい」という声をよく聞きます。

大人の女性のファンも少なくないようです。

確かに、その大きな眼と、

干潟の上をぴょんぴょんと必死ではねる姿はかわいいんです。

私も昨年、うっかり干潟の上で、トビハゼの魅力にはまりました。

でも、かわいいだけでなく、トビハゼはふしぎな生き物で、

干潟での生活や子育てはユニークです。

(トビハゼを紹介した以前のAR日記はコチラ)

このトビハゼの「ふしぎ」を紹介する「トビハゼ展」が

5月24日(土)から稲永ビジターセンターで始まります。

生きたトビハゼも展示しています。

ぜひ、見に来てください!

<トビハゼ展>

期間:2014年5月24日(土)~10月31日(金)

場所:稲永ビジターセンター

開館時間:9:00~16:30

休館日:毎週月曜日、第3水曜日

問い合わせ先:Tel 052-389-5821

特に子どもたちにはカニは人気があるようで、

カニをテーマにした観察会には毎回、多くの申込みがあります。

No.2はと言うと・・・、

投票などを行ったわけではないのではっきりとは分かりませんが、

トビハゼなのではないかと思っています。

.jpg)

【干潟の上のトビハゼ】

カニは「カッコイイ!」なのに対して、

トビハゼは「かわいい」という声をよく聞きます。

大人の女性のファンも少なくないようです。

確かに、その大きな眼と、

干潟の上をぴょんぴょんと必死ではねる姿はかわいいんです。

私も昨年、うっかり干潟の上で、トビハゼの魅力にはまりました。

でも、かわいいだけでなく、トビハゼはふしぎな生き物で、

干潟での生活や子育てはユニークです。

(トビハゼを紹介した以前のAR日記はコチラ)

このトビハゼの「ふしぎ」を紹介する「トビハゼ展」が

5月24日(土)から稲永ビジターセンターで始まります。

生きたトビハゼも展示しています。

ぜひ、見に来てください!

<トビハゼ展>

期間:2014年5月24日(土)~10月31日(金)

場所:稲永ビジターセンター

開館時間:9:00~16:30

休館日:毎週月曜日、第3水曜日

問い合わせ先:Tel 052-389-5821

さて、昨日は土用の丑の日でした。皆さんは「ウナギ」を

食べられましたか?ウナギには夏バテの防止や疲労回復などの

効果が得られるそうです。

【藤前干潟で捕獲されたウナギ】

ウナギは産卵のために、海と川を行き来して暮らしています。

そのため、伊勢湾と庄内川の合流点である藤前干潟でもウナギを

見ることができます。

【釣りを楽しむ人】

夕方になると、ウナギやハゼ類を釣ろうと多くの釣り人が

堤防に集まってきます。

【堤防に残されたごみ】

【堤防に散乱するアケミ貝(イソシジミ)】

堤防には茶色の平たい二枚貝の貝殻が散在している

ことがよくあります。この貝はアケミ貝(イソシジミ)

という殻幅約5cmの二枚貝で釣り人はこの貝を餌として

使用しているようです。

貝殻の他に釣り具やコンビニの弁当箱、ペットボトル、

ビン類などのごみも同時に捨てられていることが多く

大変残念です。鳥や人が捨てられた釣り糸や釣り針で

ケガをすることもあります。釣りを楽しんだ後のゴミは

必ず持ち帰りましょう。

【藤前干潟に点在する石倉】

藤前干潟には、大きな石を干潟の上に積み上げた

石倉が点在します。この石倉は積み上げた石のすき間に

ウナギなどの生きものが満潮時に入り込み、潮が引く前に

周囲を網で取り囲んで中の生きものを捕る漁法です。

これらの石倉は過去に藤前で石倉漁が行われていた名残ですが

現在は使用されていません。

藤前地区では、かつて漁業が盛んに行われており、

昔、漁師だった人によるとこの辺りでウナギを

たくさん捕っていたそうです。

【暴れるウナギを食べるカワウ】

ウナギを食べるのは人だけではありません。

過去にカワウがウナギを水中で捕らえて食べている

光景を藤前干潟で目撃したことがあります。

ご存じのようにニホンウナギは、2013年2月に環境省の

レッドリストで絶滅危惧IB類(近い将来、野生での絶滅の

危険性が高い)に指定されました。そして、今年6月には

国際自然保護連合(IUCN)のレッドリストでも絶滅危惧IB類

(絶滅危惧種の中で2番目に高い「近い将来における野生での

絶滅の危険性が高い種」)に指定されました。減少の要因としては

乱獲や生息地の破壊、河川構造物の建設による海と川の分断などが

考えられています。

鳥も人も大好きなウナギがいつまでも生息できるような

環境であって欲しいです。