中部山岳国立公園

317件の記事があります。

2016年10月09日安曇小5年生と外来植物除去活動(その②)

中部山岳国立公園 佐藤怜子

秋の上高地よりこんにちは。

先日、安曇小学校5年生と2度目の外来植物除去活動をしました。

5年生が上高地に来るのは3度目で、前回は外来植物除去ではなく、川の学習をしました。

毎度、元気いっぱいの5年生のみんなと出会えるのを楽しみにしています♪

今回は外来植物除去の前に、せっかく秋の上高地に来たのだから・・・ということで、草紅葉で黄金色に輝く田代湿原に立ち寄ることにしました。

道中では、上高地の自然にまつわるお話をしたり、クイズを出したり。

みんな興味を持って見聞きしてくれ、楽しく学習しながら進みます。

【何の形に見えるかな?】 【川や周りの笹が赤茶色なのはなぜ?】

田代湿原では、曇っていたため穂高連峰を眺めることはできませんでした。

でも、湿った空気のおかげで、カラッと晴れた日には見ることのできない"幻想的な田代湿原"を見ることができました!!!

【田代湿原のお話】 【取材班に囲まれてちょっぴり緊張?!】

実は、この日、NHKがこの安曇小学校の活動を取材しに来ていました。

取材班の方々に囲まれて、カメラや音声マイクを向けられて、ちょっぴり緊張気味の様子でした。

「もうちょっと前に立ってもらえるかな?」などと声を掛けられることもあり、さながら俳優気分だったのではないでしょうか!?

さて、田代湿原に寄り道をした後、本日のメインイベント外来植物除去を行いました。

今回はアカツメクサ(=ムラサキツメクサ)が対象です。

アカツメクサもシロツメクサ(6年生の除去活動で行いました)同様、それ自体が悪者なわけではないのです。この上高地という地に生えてしまったがために、除去の対象となってしまうのです。

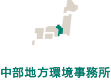

さて、一生懸命活動した後は、お待ちかねの計測タイムです。

【けっこう重いなぁ】~袋を持って重さを予想 【計測タイム!】

今回は2.8kgのアカツメクサを除去しました。

【抜き取り記録書を渡しました】 【みんなよく頑張りました!】

毎回この活動を通して思うのですが、子どもたちの発言や態度によって、新たな発見があったり、考えていくべき事に気付かされたりします。ありがたいことですね。

これからも、小学生との活動を通して自分自身のスキルアップにも繋げていきたいと思います。

2016年10月05日火山ガス対策訓練

中部山岳国立公園 立山 アクティブレンジャー 山本美智子

9月末に、立山室堂での火山ガス事故を想定した、救急救助訓練を

関係者でつくる協議会で行いました。

訓練当日は、雨のため屋内での訓練となりましたが、

緊張感のある訓練になりました。

救助活動に使う機材や、防毒マスクの装着方法などの確認も行いました。

あわせて、事故発生時の緊急連絡網の訓練も行い、実際に近くの山小屋や施設の間でも電話を回しました。

室堂平周辺はたくさんの山小屋等の施設がありますが、

何かあったときには、協力して利用者のみなさんの安全を守れるよう、

定期的に訓練や話し合いが行われています。

様々な事態を想定して準備をするのが、山の基本!とはいえ、

想定外のことが起こりうるのも山の常識。

アルペンルートで簡単に来られるとはいえ、標高2,400m以上の山の上。

みなさんも室堂へお越しの際は、火山ガス対策のハンカチと

想定外のことが起こったときの心構えをよろしくお願いいたします。

火山ガスへの対策方法は、こちらもご確認下さい。

2016年10月04日秋~アクティブレンジャー写真展@上高地会場~

中部山岳国立公園 佐藤怜子

上高地よりこんにちは。

これから徐々に秋が深まってくる季節ですね。

一言で「紅葉-KOUYOU」と言いましても、葉の色付き方や、周囲の環境は毎年少しずつ違ってきます。ですから、一度として全く同じ「紅葉」は無く、"今年の紅葉"は今年しか見ることができない特別なものだと思って眺めると、自然の奥深さをより一層味わえるのではないかなぁと考えている今日この頃です。

さて、上高地インフォメーションセンターの2階ではアクティブ・レンジャー写真展を開催しております。長野管内のアクティブ・レンジャーが昨年度に撮った写真の中から選出された作品を飾っています。佐藤こだわりの展示とさせていただいておりますので、ぜひみなさま足をお運び下さい。

※佐藤こだわりの部分は展示位置や照明位置などに限ります。

入場無料! 10月31日まで開催しています!

展示の様子だけでは季節感が出ませんね。

季節を感じていただきたいので、最近の上高地の様子もお伝えします。

【秋の風】~田代湿原から西穂を見る 【秋の小窓】~梓川沿いから岳沢を見る

【黄金色】~田代湿原から穂高連峰を見る 【秋の装い】~上部から色付き始めています

これから上高地も紅葉の見頃を迎えます。

ぜひみなさま"今年の紅葉"を見にいらして下さい!!

2016年09月28日> 速報!紅葉情報@乗鞍 <

中部山岳国立公園 丸山由起子

乗鞍からこんにちは。

紅葉情報のお知らせです。

<9月26日撮影 冷泉小屋付近>

<9月26日撮影 冷泉小屋前の沢>

<9月17日撮影 冷泉小屋前の沢>

上の<冷泉小屋前の沢>写真ですが、26日は熟成された色合いに変わっています。

今まさに見頃をむかえています!

今年は天候不順のため紅葉の色づきが心配されました。

乗鞍でも霜にあてられたり紅葉する前に枯れてしまった葉も多く見られていますが、

秋色に衣替えした木々もたくさんあり綺麗に色づいています。

現在、三本滝から位ヶ原山荘までのエコーライン沿いでは、熟成された深い色合いの

紅葉が楽しめます。

<9月26日撮影 三本滝~冷泉小屋間にて>

位ヶ原山荘より上ではピークを過ぎた感がありますが、遠目に見ればまだまだ綺麗です。

<9月26日撮影 肩の小屋口~位ヶ原山荘間にて>

エコーライン沿いだけでなく、上から見ても綺麗です。

<9月26日撮影 畳平~肩の小屋へ行く歩道にて>

綺麗な紅葉を見られる期間は短いので、ぜひ早めにおでかけください!

2016年09月06日開催中☆アクティブレンジャー国立公園写真展 @乗鞍高原

中部山岳国立公園 丸山由起子

乗鞍からこんにちは。

『アクティブレンジャー国立公園写真展』が、休暇村乗鞍高原内の

西館湯上がり休憩スペースにて好評開催中です!

※ 詳細はコチラ→ 「 http://chubu.env.go.jp/nagano/to_2016/28_5.html 」

お風呂上がりにゆっくり眺めるのにとても良い場所です。

写真展は入場無料ですがお風呂をご利用されないでご覧になってくださる方は

フロントでお声がけをしてくださいね。

飾られている写真は、長野自然環境事務所管内の3つの国立公園(中部山岳国立公園・

妙高戸隠連山国立公園・上信越高原国立公園)で働くアクティブレンジャーが、

昨年度一年間の仕事の中で出逢った情景の中から「これぞ!」というものを選出しました。

それぞれの国立公園の魅力が凝縮された1枚になっていると思います。

乗鞍へお出かけの際にはどうぞお立ち寄りください!

2016年09月06日安曇小6年生と外来植物除去(その2)

中部山岳国立公園 上高地 佐藤怜子

上高地よりこんにちは。

安曇小学校6年生との外来植物除去活動(その2)をお知らせします。

気持ちの良い晴れ空の下、外来植物を除去しました!

今回の活動は、人通りの多い田代橋、穂高橋周辺でシロツメクサの抜き取りです。

【田代橋から穂高方面を見る】 多くの人が写真を撮るスポットです♪

【穂高橋・田代橋のたもとで除去】 長い根っこを引き抜いています! 集中しています!

シロツメクサといえば、四つ葉のクローバーを探したことや、花冠を作ったこと、ウサギにあげたこと、密を吸ってみたことなど(その他もろもろ)何かしらステキな思い出があることでしょう。

「え?じゃあなんで除去しちゃうの?」と思う方もいるかと思います。

外来植物といっても、シロツメクサ自体が悪い植物というわけではないのです。ここ'上高地'に生えてしまったから除去するのです。上高地にもともとある植物の生育環境が奪われないために除去するのです。

【並んで除去】 みんな黙々と活動しています!

前回は、エゾノギシギシ。縦になが~い根を掘って、掘って、一生懸命除去しました。

今回は、横になが~く這い回る根を追って、追って、一生懸命除去してくれました。

【根っこを追って・・・】 横に這う根を逃さず除去しようと頑張っています!

人通りの多い場所だったので、「頑張ってるね」「ご苦労様」と声をかけられる場面も多く、児童たちにとってやりがいのある活動になったことと思います。

これからも、この"宝もの=上高地という自然"を大切にしていくために、自分たちにはどんなことができるのか考えながら過ごしてほしいなと思います。

2016年09月01日あっという間に秋

中部山岳国立公園 上高地 佐藤怜子

上高地よりこんにちは。

月日が流れるのは早いもので、あっという間に9月ですね。

上高地では、台風10号に起因する雨雲が過ぎ去り、ふと周りを見渡すと、あっという間に秋の気配を感じるようになりました。

【揺れるススキと霞沢岳・六百山】

【梓川沿いで輝くススキ】

【夏が過ぎゆくのを惜しむように咲くサラシナショウマ】

【小さい秋みぃつけた】

ふと気がつくと、あっという間に日々は過ぎていきますが、

その中でも、一日一日を大切にして暮らしていきたいなと改めて思いました。

もうすぐ 木々たちは衣替えに忙しくなることでしょうね。

今はきっと、何色のドレスにしようか悩んでいるところでしょう**

2016年08月04日もうすぐ「山の日」 八方尾根でいろいろな花をご覧ください

中部山岳国立公園 アクティブレンジャー則武 敏史

こんにちは、中部山岳国立公園(≒ 北アルプス)後立山地区担当です(北アルプス北部の長野県側と新潟県側を担当しています)。

長野県白馬村の「八方尾根(はっぽうおね)」を7月20日に歩きました。

今年は雪解けが早く、7月中旬までには登山道の雪がほとんど消えていたとのことで、当日は雪の上を歩くことはありませんでした。

上る途中はガスで景色は望めませんでしたが、いろいろな花が咲いているのを楽しみながら歩きました。

目立ったのは、雪田植物(せつでんしょくぶつ)と呼ばれる植物の花でした。

高い山では、窪地や稜線の風下側など、雪が吹き溜まる雪田(せつでん)と呼ばれる環境があり、そこに生育する植物を雪田植物と言います。

雪田では、雪が消えるのが周囲に比べて遅くなるので、植物が生長を始める時期も遅くなります。しかし、雪が積もり始める時期は周囲もおおよそ同じなので、植物が生長できる期間(雪が溶けている期間)が周囲に比べて短くなります。こういった環境に生育する植物は、短い期間のうちに、生長し、花を咲かせ、実を結ぶことができるという特徴を持ちます。

<中央にアオノツガザクラ、手前や奥にチングルマ。>

<左:ガンコウラン、右:ミネズオウ。>

また、歩く途中、花の色が黄色で、花の形がよく似ている植物がありました。どれがどういう名前だったかな? と迷っている方もいました。

<左:ミヤマダイコンソウ、中:ミヤマキンバイ、右:ミヤマキンポウゲ>

・花にだけ目が行きがちですが、葉の形も一緒に観察すると区別しやすくなります。

そして、主稜線に近くなると、岩礫地に生える植物が目立ち始めました。

<左:チシマギキョウ、右:イワツメクサ>

このほか、写真を載せませんが、アカモノ、イブキジャコウソウ、シモツケソウ、キヌガサソウ、クガイソウ、クルマユリ、コイワカガミ、コバイケイソウ、タカネマツムシソウ、トモエシオガマ、ニッコウキスゲ、ハクサンイチゲ、ハクサンタイゲキ、ハクサンフウロ、ハッポウウスユキソウ、ミツバオウレン、ミヤマアキノキリンソウ、ミヤマアズマギク、ミヤマコゴメグサ、ミヤマダイモンジソウ、ミヤマムラサキ、ヨツバシオガマなどの花も見ることが出来ました。

稜線に着いたところ、富山県側はガスが切れていて素晴らしい景色を見ることが出来ました。

<右のピークが唐松岳(からまつだけ)。中央左奥のピークが剱岳(つるぎだけ)。その左に立山(たてやま)があるが雲に隠れている。長野県側では青空さえ見えなかったので、より素晴らしい景色に感じました。>

8月11日は「山の日」。いろいろな花と素晴らしい景色を見に八方尾根へお出かけください。

<お知らせ>

「登山計画書の提出が義務付けられます」

長野県は、長野県登山安全条例第20条第1項の規定により、遭難の発生のおそれが高いと認められる山岳の登山道を指定登山道として指定しました。平成28年7月1日より指定登山道を通行しようとするときは、登山計画書の提出が義務付けられます。指定登山道については長野県のページをご覧ください。

<http://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/tozanjorei/tozanjorei.html>

・登山計画書の様式はこのページの上のほう、指定登山道についてはこのページの中ほどにリンクがあります。

なお、今回紹介した八方尾根については、ゴンドラとリフトを利用して入山し唐松岳方面に向かう場合、条例での指定登山口は、八方池から少し唐松岳方面に進んだ所になります。このため、八方池よりも上部へ行く場合に登山計画書の提出が義務付けられます。

・この指定登山口では紙媒体の登山計画書を提出できません。紙媒体の提出場所はゴンドラ乗り場前です(夏季に登山相談所が開設されます)。

・インターネットにつながる環境がある場合は、「長野県ホームページ 電子申請」または「山と自然のネットワーク コンパス」から提出することができます。

<余談(国立公園外)>

八方尾根を上る場合、山麓からゴンドラとリフト2基を乗り継いで行きますが、ゴンドラを下りて1つ目のリフト(アルペンクワッドリフト)では、白馬村キャラクターの「ヴィクトワール・シュヴァルブラン・村男Ⅲ世」の取り付けられた搬器(人が座る椅子)があります。座ることができるかな?

2016年07月11日長野県で初めての氷河!? そして、久しぶりのライチョウ

中部山岳国立公園 アクティブレンジャー則武 敏史

こんにちは、中部山岳国立公園(≒北アルプス)の後立山地区担当です(北アルプス北部の長野県側と新潟県側を担当しています)。

今回は長野県大町市の話題を2つ。

話題の1つ目「長野県で初めての氷河!?」の場所は、鹿島槍ヶ岳(かしまやりがたけ)山頂から北東に広がる谷にある「カクネ里(かくねざと)雪渓」です。

この雪渓では、昨年度(平成27年度)、氷河であるかどうかを確かめるための現地調査が、カクネ里雪渓(氷河)学術調査団により行われました。その結果、「氷河である可能性がほぼ確実な状況となってきた」ということです。

これまで、国内では富山県にある次の3つの雪渓が氷河であると学術的に認められています。

・立山(雄山)東面の御前沢(ごぜんざわ)雪渓

・剱岳東面の三ノ窓雪渓

・同じく小窓雪渓

今回、カクネ里雪渓が国内では4つ目、長野県では初めての氷河となりそうです。

<中央に白く縦に帯状に見えるものがカクネ里雪渓。中遠見山付近(北東側)から望む。鹿島槍ヶ岳の山頂部は雲に隠れている。>

なお、上記調査団の一員である「大町山岳博物館」において、企画展「鹿島槍ヶ岳カクネ里 氷河への道のり」が8月28日までの予定で開催されています。また、調査団による報告会やミュージアムトークが行われる予定です。

詳細は同館のウェブページ<http://www.omachi-sanpaku.com/>をご覧ください。

<カクネ里雪渓と富山県の3つの雪渓(氷河)の位置(●)>

・▲は日本百名山

・緑の塗りつぶしが中部山岳国立公園の範囲

そして、話題の2つ目「久しぶりのライチョウ」は、

報道等でご存知かと思いますが、大町山岳博物館ではニホンライチョウの人工飼育が12年ぶりに始まり、7月1日に、運び込まれた4卵すべてから孵化しました。

同館では1963年からニホンライチョウを飼育していましたが、2004年に死去のため中断していました。今回、久しぶりのニホンライチョウの飼育です。まずは雛が順調に成長することを祈ります。(同館では、近縁のスバールバルライチョウも飼育しているので、区別のためニホンライチョウという表記にしました。)

さて、今回話題にした大町市は、富山県、岐阜県と接しており、その境界は3,000m級の山並みです。中には、槍ヶ岳(やりがたけ)、鷲羽岳(わしばだけ)、鹿島槍ヶ岳(かしまやりがたけ)といった日本百名山に挙げられる山があります。

まもなく梅雨明け、夏山の最盛期です。これらの山を求めて、大町市の山々へお出かけください。

また、山は歩きたくないけれど、山の景色を見たいという方には、大町山岳博物館の展望ラウンジや、同館の斜面上部にある鷹狩山へどうぞ。視界が良ければ、北は白馬岳から、南は常念岳まで、後立山の山々のパノラマを眺めることが出来ます。なお、大町山岳博物館は入館料が必要となりますのでご留意ください。

<お知らせ>

「登山計画書の提出が義務付けられます」

長野県は、長野県登山安全条例第20条第1項の規定により、遭難の発生のおそれが高いと認められる山岳の登山道を指定登山道として指定しました。平成28年7月1日より指定登山道を通行しようとするときは、登山計画書の提出が義務付けられます。指定登山道については長野県のページをご覧ください。

<http://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/tozanjorei/tozanjorei.html>

・登山計画書の様式はリンク先のページの上のほう、指定登山道についてはこのページの中ほどにリンクがあります。

紅葉が見頃を迎えている上高地からこんにちは。

安曇小学校5年生が今年度最後の上高地学習に来ました。

当日は、紅葉がよく映える快晴。最後の学習日にぴったりのお天気でした♪

【河童橋の上から見る】 【彩り鮮やか・もみじ】

上高地の豆知識をいくつか知った後、外来植物の除去を行いました。

場所は、河童橋前のトイレ横で、対象植物は、シロツメクサです。

【集中してシロツメクサを抜いています】

人通りの多い場所だったので、通りがかりの方が声を掛けてくれました。

「えらいわねぇ。ご苦労様。」

「こうやって守ってくれている人たちがいるから自然が保たれているんだな。」

「ありがたいことだわ。ありがとね。」

たくさんの温かいお言葉をいただきました。ありがたいことです。

何より感心したのは、「何を抜いているの?」や「何で抜いているの?」などの質問を受けると、

しっかりと説明している児童の姿です!!

除去している植物の種類や外来植物について説明している姿を見て、「一度きりではなくて

何度かやってきた活動なだけあるなぁ」と、継続して活動できたことの成果を感じました。

【しっかりと説明しています!】

本日、シロツメクサ2.9㎏を除去しました。みんなよく頑張りました!

さて、本日は、上高地学習最終日ということで、簡単なテストを行いました。

みなさんテストはお好きですか??

【テストに取り組む5年生】

安曇小5年生のみんなは、みごと全員100点を採りました!

今年1年で上高地の様々な様子を見たり聞いたりし、実際に体を動かして活動したりしたことで、

地元上高地に対する思いが一層深まってくれたことと思います。

未来を担う子どもたち、

どうかこれからも"自然環境を守るために自分たちは何ができるか"を考えていって下さいね!!