中部山岳国立公園

317件の記事があります。

2015年08月03日乗鞍自然観察教室が開催されました

中部山岳国立公園 松本 アクティブレンジャー 松尾野里子

毎年恒例となっている乗鞍岳・畳平の自然観察教室に今年も案内役として参加してきました。

毎年、夏休みに畳平のお花畑の盛りと合わせて、無料の観察会(お花畑の散策・乗鞍の紹介など)を行っています。今年は7月23・24・30・31の4日間でした。

観察会受付の様子(畳平バスターミナルにて)

観察会ルート例

観察会は畳平バスターミナルからお花畑を周回+αがメインルートです。

乗鞍畳平はなんと、標高2,702m、夏でも気温は20℃以下と下界とは別天地です!!

夏はまさに避暑地です。

だたし、山なので、急な天候変化に対応出来る服装(雨具や防寒着など)、紫外線対策などしっかり準備してからいらしてください。

今年は、例年に比べて季節の移ろいが早く、高山植物の開花も2週間程度早かった感じです。なので、お花畑(周回コース)の手前(雪解けが遅い箇所)が見頃でした。

観察会の様子

乗鞍ではライチョウとの遭遇機会が非常に多く、少し曇天なほうがライチョウ観察には最適です。

晴れたら山岳景観を、曇ならライチョウ散策を...とどんな天気でも楽しめます。

また、季節は秋へと進みつつあります。

夏から秋への変化もお楽しみください。

チングルマの花(夏)と種子(秋)

2015年07月25日燕岳登山道調査

中部山岳国立公園 アクティブレンジャー 関口 拓司

7月15日は、中房登山口~合戦小屋~燕山荘~燕岳を往復し、登山道の様子を確認してきました。

中房から燕岳へと続く合戦尾根は、北アルプス3大急登にも数えられ、特に合戦小屋までは、急な登りが続きます。樹林帯が続くため眺望はよくないですが、階段が整備されていますので、さほど危険な箇所はありません。途中4ヶ所にベンチが作られており、適宜休みながら登ることができます。

合戦小屋は宿泊できませんが、飲食物の販売はしていますので、休むことができます。合戦沢の頭の三角点に近づくと、次第に景色が開けていき、目指す燕岳や大天井岳なども見えてきます。この先も階段等は整備されていますが、一部道幅が狭くなっている所もありますので譲り合って通行してください。

燕山荘に着くと、特に西の山々の眺めが素晴らしいです。この日は少々雲が多く見えづらかったですが、双六岳、三俣蓮華岳、鷲羽岳などが正面に見え、少し遠くに、槍ヶ岳、笠ヶ岳が見えます。

ここから燕岳山頂までは、片道30分ほどで行くことができます。

早朝に出れば、日帰り登山も可能な山です。

燕山荘から燕岳にかけては、高山植物の女王ともいわれるコマクサの群落が見頃です。

点々と咲くピンク色の花が美しいです。

このため周辺にはコマクサなどの植生の保護、表土の保護のため、ロープが張られている箇所が多数あります。いい写真を撮りたいからとロープを越えることはしないでください。

これは燕岳以外でも同じです。山を歩かれる際は、登山道を外れて歩かないでください。山における環境の保全のため、ご協力をお願いいたします。

2015年07月22日まだまだ見頃のミズバショウがありました

中部山岳国立公園 アクティブレンジャー則武 敏史

こんにちは、中部山岳国立公園(≒ 北アルプス)後立山地区からです。

7月15日に栂池自然園(つがいけしぜんえん、長野県小谷村)を歩きました。

雪解けが遅いところでは、まだミズバショウが見頃でした。7月半ばという遅い時期にもミズバショウが咲き出すような所があるので、「日本一遅咲きのミズバショウ」という文句も頷けます。

(ミズバショウの見頃は6月下旬です。「栂池自然園水ばしょう祭り」が開かれます。)

<左は今回、右は7月2日に撮影。左写真でミズバショウが咲いている所と、右写真の残雪のある所が対応しています。右写真で開花していた所は既に葉が大きくなっています。>

栂池自然園は、標高約1,900mに広がる日本有数の高層湿原です。季節に応じて様々な花が咲き、また、視界が良いと白馬岳などの山を望むことができます。木道が整備されており、それほどの山歩きの準備がなくても散策することができます。

なお、アクセスは一般車の通行ができないため、栂池パノラマウエイ(ゴンドラ+ロープウエイ)の運賃(往復・大人3,300円)が必要で、栂池自然園の入園料(一般・大人300円)も必要です。

自然園内では雪解けの時期が違いに応じた花が咲いていました。見ることができた花のうちいくつかを紹介します。ニッコウキスゲはつぼみが随分と膨らみましたが、開花まであと少しです。

<上左:イワカガミ、上右;エンレイソウ、下左:キヌガサソウ、下右:マイヅルソウ。>

<左:アカモノ、右:タカネザクラ。こちらは木に咲く花です。>

さて、栂池自然園の近くでは、銀色のシートに覆われた塊がありました(7月2日撮影)。

下のほうから白いものが見えます。シートの下には何があるのでしょう?

シートの下には「雪」が保存されています。

今週末の7月25日(土)、26日(日)に栂池自然園の山麓にある栂池高原では「おたり真夏の雪まつり」が行われます。そこで利用される雪だと思います。

なんと! 雪の上をソリで滑ることもできるそうです(問合せは小谷村観光連盟0261-82-2233へ)。

なお、7月26日(日)は「信州 山の日」です。「おたり真夏の雪まつり」と同時に「『信州山の日』フォーラム IN おたり」も行われます。「山を安全に楽しむために」というテーマで、講演や山岳関係者によるトークセッションが行われます。こちらも是非どうぞ(問合せは長野県林務部森林政策課026-235-7261へ)。

梅雨が明けて、いよいよ夏山シーズン本番です。安全な登山のための情報収集、体と装備の準備をしてお出かけください。

2015年07月10日常念岳・蝶ヶ岳 登山道調査

中部山岳国立公園 上高地 アクティブレンジャー 関口 拓司

7月3日と6日に登山道の様子を確認してきました。

3日は、一ノ沢~胸突八丁~常念小屋~常念岳を日帰りで往復しました。

胸突八丁までは、緩やかな登りで、沢沿いに歩いてきます。

雪は溶けていますが、蚊などの虫が大量に飛び回っており、かなりうっとうしいです。手ぬぐいや虫除けネットなどで顔を覆うようにしたほうがよいかもしれません。

胸突八丁から先は急な登りが続きますので頑張りましょう。標高が上がるにつれて高山植物が見られるようになります。

左上 イワカガミ 右上 ゴゼンタチバナ

左下 ミヤマカラマツ 右下 ヨツバシオガマ

登山道から常念乗越に出る直前に、登山者カウンターを設置しました。登山者数の調査をしていますので、一人ずつゆっくり通行をお願いいたします。

常念岳山頂からは、天気が良ければ、槍ヶ岳から穂高連峰の山々が綺麗に見えます。

6日は、三股~まめうち平~蝶ヶ岳を日帰りで往復しました。

三股からまめうち平までは、比較的急な登山道が続きます。しかし、北アルプス登山道維持連絡協議会等の事業によって、階段が補修されていたり、ササが刈られていたり、非常に歩きやすくなっています。

まめうち平からしばらくは緩やかな登りです。しかし、ここ数日間雨続きだったこともあり、道がぬかるんでいる箇所が多数ありますので、足下にお気を付けください。

まめうち平を過ぎるとまた急な登りです。途中にある蝶沢を渡る際は、雪が残っていますので、ご注意ください。

蝶ヶ岳は、槍ヶ岳や穂高連峰を間近に見ることができる眺望の良いところですが、あいにくの天気でした。晴れた日にぜひお越しください。

これから本格的な登山シーズンですので、登山に行かれる方も多いと思います。登山道の最新情報を事前に入手するなど、準備をしっかりとして安全に登山をしていただければと思います。

私もこれから秋にかけて、槍・穂高連峰及び常念山脈の登山道調査をしていく予定ですので、登山道の様子をまた報告します。

2015年07月04日アクティブ・レンジャー写真展の開催

中部山岳国立公園 アクティブレンジャー 松尾野里子

新穂高ロープウェイのしらかば平駅(鍋平高原)、高原の画廊『飛騨乃風』にて今年もアクティブ・レンジャー写真展を開催しています。

会場入口の様子

7月4日からの開催のため、3日に設置作業に伺ってきました。

朝、事務所を出発するときは土砂降りだったので、写真の搬入を心配していましたが、会場周辺は薄曇りではあるものの、午前中は笠ヶ岳もキレイに見えていました。

今年は、3月27日に分離独立した妙高戸隠連山国立公園を記念して、新国立公園の紹介パネルも展示しています。

環境省やアクティブ・レンジャー、妙高戸隠連山国立公園の紹介パネル

また、昨年は笠ヶ岳の迫力ある写真で素敵な看板を作成してくれた新穂高ビジターセンター様が、今年も看板を作成いただけるとのこと、ぜひこちらもお楽しみに!!

残念ながら、設置作業にお伺いした際に新しい看板を拝見出来ませんでしたので、参考までに昨年の看板の写真を載せます。

昨年の看板

開催期間は7月29日までです。

開館時間は8:30~16:30となっています。

ロープウェイでの空中散歩と合わせて、3箇所の国立公園の魅力をご覧いただけたらと思います。

お立ち寄りの際は感想等ご記入いただけると幸いです。

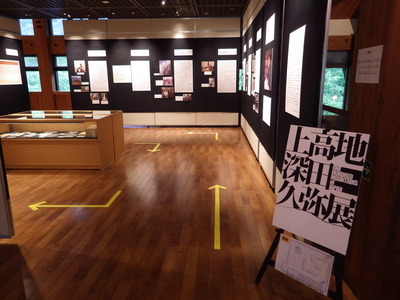

2015年07月01日『上高地深田久弥展』の開催

中部山岳国立公園 上高地 アクティブレンジャー 関口 拓司

梅雨時で雨続きの今日この頃です。

こんなときに上高地に来られた方は、是非上高地インフォメーションセンターにお立ち寄りください。2階にて『上高地深田久弥展』を開催しています。

深田久弥は、山をこよなく愛した登山家であり、また随筆家でもありました。数ある日本の山から100の山を選び、その素晴らしさを紹介した『日本百名山』という本を書いたことで良く知られています。上高地の周囲でこの日本百名山に選ばれている山は、穂高岳、槍ヶ岳、焼岳、常念岳の4つがありますが、どれも素晴らしい景観を持つ山々です。

今回の展示では、この深田久弥が残していった遺品や、関係する写真が展示され、彼の人となりを知ることが出来るとともに、改めて山の素晴らしさを感じる企画となっています。石川県加賀市教育委員会と資料館『深田久弥山の文化館』よりお借りした貴重な資料とともに展示しています。また、深田久弥のDVDも上映しています。

晴れて山がきれいに見える日も、雨に降られて山が見えない日も、この展示を見て山に思いを馳せてはいかがでしょう。

1.開催期間・時間

2015年7月から8月31日まで

8:00~16:00

2.開催場所

上高地インフォメーションセンター2階

〒390-1520長野県松本市安曇上高地4468

3.入場

無料

2015年06月23日薬師岳の開山祭

中部山岳国立公園 立山 アクティブレンジャー 山本美智子

少々時間がたってしまいましたが、

6月13日から14日に、薬師岳の夏山開きと記念登頂会が行われました。

富山市(大山地区)の亀谷(かめがい)温泉郷にて、安全祈願祭が行われました。

同地域出身で、槍ヶ岳を開山したことでも知られる播隆(ばんりゅう)上人の像の前で、地域の関係者や記念登頂会参加者が、今シーズンの山の安全を祈願しました。

その後、登頂会参加者は折立登山口へ移動し、1泊2日で薬師岳へ。

折立の登山口から入ってすぐに、「十三重之塔」があります。

1963(昭和38)年1月の豪雪で遭難した愛知大学山岳部の13名の慰霊のために造られたものです。

彼らが迷い込んだ薬師岳山頂手前の東南稜線への分岐点にも、二度とこのような事故が起きないように、という願いが込められたケルンが建っています。

薬師岳山頂の祠に薬師如来像が安置され、登頂した約100名が再度、安全を祈願しました。

遭難事故からは50年以上経過していますが、山の安全を願う気持ちは、しっかりと引き継がれていると感じました。

2015年06月16日上高地トンネル(仮称)の貫通

中部山岳国立公園 上高地 アクティブレンジャー 松尾野里子

上高地トンネル(仮称)の貫通式が行われました。

受付でマスクをいただき、坑内は息苦しいのかな...とドキドキしましたが、集塵機のおかげで、思っていたよりずっと普通で、地下独特のひんやりした空気でした。

マスクは貫通の瞬間用だったみたいです。

坑内には作業に使われていた大きな機械が置いてありました。

中部山岳国立公園で、国の特別名勝・特別天然記念物にも指定されている上高地への入口は、徒歩で登山道を越える以外は、県道上高地公園線を利用するしかありません。

唯一の道路であるこの道は、落石や土石流などにより一時封鎖されるなど、危険な場所もあります。そこで、危険が予見される川沿いの道を、トンネルで回避するバイパス道路の建設計画が動きだし、自然環境への影響調査等が重ねられ、平成26年(2014年)からトンネル工事が開始されました。

全長600m足らずのトンネルですが、地盤にもろい部分があったり、大正池からの発電用水路と交差したり、多くの課題があったと聞きました。

式のなかで、工事関係者からの挨拶に「来年の山の日(新しい祝日・8月11日)の制定記念行事が上高地で行われる際には、このトンネルを通ってもらえると思うと、感慨深い」とあり、いろんな想いがにじみ出ているようでした。

貫通式は開式の言葉で始まり、ギリギリまで掘削が進められた壁(地盤がもろい為補強しながらの掘削だったそうです)に穴を開ける瞬間を参加者全員で見守りました。

トンネルの貫通前後

貫通後は『貫通清めの儀』や『鏡開き』で祝賀し、乾杯(列席者の大半が車利用の為、中はお水です)、『貫通石拾い』、『記念撮影』となりました。

お揃いの法被を身につけての鏡開き

貫通の祝杯と貫通石

記念撮影の様子

トンネルの貫通に立ち会うという、人生で1度あるかないかの貴重な体験をさせていただき、感謝です。

次は無事『開通式』となりますように。

2015年06月10日島々明神線歩道の点検・補修作業

中部山岳国立公園 アクティブレンジャー 関口 拓司

島々谷を遡り、徳本峠を超えて、明神へと至る登山道は島々明神線といいます。

上高地へ車道がつながり、路線バスなどで行くことができるようになる以前は、上高地へ向かう数少ない道として利用されていました。現在はバスなどで行くことが出来るので、この道を歩く人はあまりいません。

6月第1日曜日に上高地でウエストン祭が開催されるのに合わせて、皆でこの道を歩くウエストン記念山行という行事があり、この時は静かな道が賑やかになります。

今回、この行事に先駆けて、登山道の点検・補修が、この道に関わる団体・行政・山小屋関係者などの共同で行われました。

残雪の状況も確認していきます。

残雪は徳本峠小屋の明神側の下部分を以外は残っておらず、歩きやすい状態でした。

道が荒れて歩きにくくなっている箇所は、鋤簾を使って道を整えていきます。

沢の水が登山道上にあふれてしまっているところは、水が流れていく道をつけます。多くの人の力で登山道は守られています。

春になり、ニリンソウ、ショウジョウバカマ、エンレイソウなど、いろいろな花が咲いていますので、歩きながら楽しんでみるのも良いのではないでしょうか。かなり長い道なので、しっかりと計画をたてる必要がありますが。

道中、こんな落とし物もありました。

クマにも注意しましょう。

こんにちは、中部山岳国立公園(≒ 北アルプス)後立山地区からです。

白馬大雪渓は白馬岳登山に利用されるルートの一つで、夏でも雪が残り、登山者は雪の上を歩きます。ですが、残雪なので雪が少しずつ解けていきます。

雪が薄くなったり、割れ目ができたりして、これまでのルートが危険になると、早めに雪渓から山の斜面に移り、そこに付けられた道(秋道)を歩くことになります。

表題のとおり、白馬大雪渓最上部では、秋道を歩くようになりました。

なお、雪渓から山の斜面に移る箇所は雪解けの状況に応じて変わります。今回の秋道の情報は8月3日に歩いた情報です。実際の歩行時は現地での誘導に従ってください。

<これまでは雪渓をまっすぐ歩いて斜面に移っていました(×の上下に紅がらの跡が残っています)。8月3日は左岸側(下を向いて左側)が雪渓から山の斜面に移る箇所でした(水色の線が雪渓上の歩行ルート)。>

<大雪渓を上ってきた場合、秋道に取付くには、紅がらから逸れないように歩いてください。また、直登できないようにロープが張られています。ロープを跨いで奥に行かないでください。>

<秋道。特に下る場合は滑りやすい箇所があるので気を付けてください。>

また、大雪渓の斜面上部にある小雪渓もまだ雪が残っており、雪渓上のトラバースになります。今シーズン滑落も起こっています。アイゼンを装着することをお勧めします。

3日は白馬山案内人組合の方と歩きました。地元の方が協力して、できるだけ安全に歩けるように努力されていることが分かりました。

<雪渓を歩く際の誘導となる「紅がら」撒き。左写真:前の人が撒き、後の人が広げていきます。右写真:赤いラインができています。>

さて、白馬大雪渓を上りきった葱平(ねぶかっぴら)にはお花畑が広がります。

この中には「シロウマ」の名を冠する植物もあります。

<左:シロウマアサツキ、右:シロウマリンドウ(タカネリンドウ)>

小雪渓を過ぎて山頂に向かう登山道沿いにもお花畑が広がります。写真を撮ったり、景色を思う存分堪能したりしながら登っていただきたいのですが、一方で、この時期は午後遅い時間になると雷が発生しやすくなります。早めの山小屋到着の計画を立てて、行動するように心がけてください。