中部山岳国立公園

317件の記事があります。

2016年06月30日今年は残雪がとても少ない

中部山岳国立公園 アクティブレンジャー則武 敏史

こんにちは、中部山岳国立公園(≒ 北アルプス)後立山地区からです。

6月22日は、白馬大雪渓(はくばだいせっけい、しろうまだいせっけい)の下流端に当たる白馬尻(はくばじり)付近(長野県白馬村)を歩きました。

「残雪の少なさ」は、白馬尻から白馬大雪渓を撮影した今年と昨年の写真を比べると、感じることが出来ると思います。上は今年の6月22日、下は昨年の7月28日に撮影したものです。

<平成28年6月22日撮影。雪渓の下流端は写真中央右寄りのところにあります。そこから谷に沿って帯状に上に白く伸びるのが白馬大雪渓。>

<平成27年7月28日撮影。撮影日は約1ヶ月遅いが、雪渓の下流端は上の写真よりも下流側にあります(雪がたくさん残っている)。人が写っている後にも残雪の塊があります。昨年は残雪が多かったので、これが平年というわけではありませんが、残雪の量の違いが実感できます。>

同じような光景は、栂池自然園(長野県小谷村)でも見られました。

上は今年の6月7日、下は昨年の7月2日に撮影したものです。こちらでも去年と今年とでは、季節の進み方が全然違うことが分かります。

<平成28年6月7日撮影。この場所のミズバショウは既に開花の見頃を過ぎていました。遅霜にやられて仏炎苞(白い部分)が茶変しているものがありました。>

<平成27年7月2日撮影。撮影日は約1ヶ月遅いが、ミズバショウは見頃でした。残雪もありました。>

さて、白馬尻付近(標高約1,450mから約1,600m)では、いろいろな花を見ることが出来ました。

<左:キヌガサソウ、右:サンカヨウ。>

<左:カラマツソウ、右:オオサクラソウ。>

<左:キバナノコマノツメ、右:オオバミゾホオズキ。>

梅雨が明けると、うだるような暑さがやってきます。白馬尻での白馬大雪渓からの涼風や、栂池自然園での標高1,900mの涼しさは、避暑にぴったりです。どうぞお出かけください。

<アクセス>

■「白馬尻」

猿倉(さるくら)までは車で来ることが出来ます。夏季には白馬駅から猿倉まで路線バスが運行されます。猿倉から白馬尻小屋までは徒歩で約1時間、緩い登りの未舗装の林道の後に、比較的整備された山道を歩きます。

■「栂池自然園」

山麓の栂池高原から、ゴンドラとロープウエイを乗り継いだ後、約10分歩くと栂池自然園に着きます。ゴンドラ、ロープウエイの料金と栂池自然園への入園料がかかります。

【お知らせ】

「登山計画書の提出が義務付けられます」

長野県は、長野県登山安全条例第20条第1項の規定により、遭難の発生のおそれが高いと認められる山岳の登山道を指定登山道として指定しました。平成28年7月1日より指定登山道を通行しようとするときは、登山計画書の提出が義務付けられます。指定登山道については長野県のページをご覧ください。

<http://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/tozanjorei/tozanjorei.html>

・登山計画書の様式はこのページの上のほう、指定登山道についてはこのページの中ほどにリンクがあります。

なお、今回紹介した白馬尻については、猿倉から入山する場合、登山計画書提出の除外区間が設けられています。猿倉から白馬尻小屋までの往復の場合は、除外区間であるため登山計画書の提出は義務付けられません。白馬尻小屋よりも上部へ行く場合は登山計画書の提出が義務付けられます。登山計画書は猿倉荘で提出可能です(猿倉荘では夏季に登山相談所が開設されます)。

2016年06月20日乗鞍岳 登山者カウンターの設置など

中部山岳国立公園 平湯 丸山由起子

6月1日に乗鞍岳の剣ヶ峰口に登山者カウンターを設置してきました。

この黒っぽいボックスがカウンター装置です。

道の反対側にも同じようなものがあり、その間を通過するとカウントされます。

カウンターで登山道の利用者数を調査し、得られたデータは登山道や施設などの

維持・管理を行うために利用します。

そして先週、カウンターのデータ回収第1回に行ってまいりましたので

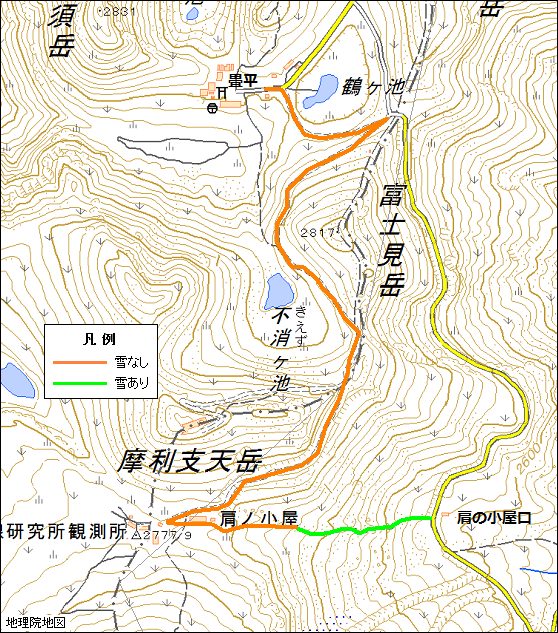

6月15日現在の道の状況(肩の小屋口~畳平)を少しお知らせします。

【肩の小屋口から肩ノ小屋方向を見上げる】

最初の急な斜面に雪が残っていますので、雪の状況によっては軽アイゼン等の

滑り止めやストックが必要になると思われます。

赤矢印経路がこの日の上りやすいルートでした。

写真右側の黄色い実線部分は夏道が出ていて雪が無いですが、その上はまだ

雪があり、急斜面をトラバース(黄色点線)する形になります。

(※雪の状況は日々変わりますのでご注意ください)

また、写真下部の雪がない場所はグリーンロープ内です。 植生保護のため

ここを避ける形でグリーンロープ外や雪の上を回り込んで雪渓に出てください。

雪渓の直登が終わるとグリーンロープが張られた夏道が確認されますが、

まだ雪が残っていました。

必要であれば滑り止めを着用し、安全に気をつけ歩行してください。

肩の小屋口~肩ノ小屋間で雪が残っているのはおおよそですが

下図の黄緑線部分になります。(6月15日現在)

肩ノ小屋までの上の方(オレンジ線)では写真のように夏道上に

雪はありませんので、グリーンロープ内の歩行をお願いします。

肩ノ小屋周辺では現在(6/15)キバナシャクナゲが綺麗に咲いています

肩ノ小屋前では剣ヶ峰登山等を楽しまれた方々が休憩されていました。

※ 肩ノ小屋はまだ営業していません

さて、ここで山での重要課題!「トイレ」について。

肩の小屋口から上ってしまうと少々わかりづらいですが、

ここには公衆トイレがあるのです。

上写真で見えている肩ノ小屋の裏手にまわると下写真のような案内があります。

写真奥は東大の宇宙線研究所で、その手前の赤丸が公衆トイレです。

一応使用可能となっていました。

トイレの場所がわからず困っている方がいましたので、少しでもお役に立てばと

ここで記載しましたが、小屋の反対側にも何か案内があるといいのかな?

実は私も最初は場所がわからなかったもので(汗)・・・小屋が開いていれば

聞けますが閉まっているときは聞けないですものね。

次に肩ノ小屋から畳平までですが、地図上のオレンジ線(車道)も富士見岳を

経由するコースも雪はありませんのでのんびり散策をお楽しみください。

車道を下から見上げると雪が邪魔しているように見えますが、実はこんな風で

通れますのでご安心を!

それから、今年は全国的にクマの目撃情報が多いのでご注意ください。

乗鞍ではこの日、不消ヶ池(きえずがいけ)で目撃されていました。

【不消ヶ池】

【参考】

乗鞍岳でのクマの目撃情報が岐阜県から発表されています

→ http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/kankyo/kankyo-hozen/c11265/norikura-kuma.html

クマに対する注意事項等も書かれています

→ http://www.pref.gifu.lg.jp/kurashi/kankyo/shizenhogo/c11265/kuma-map.html

こういった情報を参考に安全に登山や散策等をお楽しみください。

さて、畳平のお花畑ではハクサンイチゲやミヤマキンバイが咲き始めています!

これからどんどん咲いてくるので楽しみですね♪

【ハクサンイチゲ】

【ミヤマキンバイ】

【ショウジョウバカマ】 ただいま絶賛活躍中

<オマケの話>

乗鞍ではパン皮状火山弾が見られると青柳保護官に教えていただきました。

パン皮?・・なるほど~と一目瞭然でした、こんな石です。

ヒビ割れの雰囲気がフランスパンの皮のヒビ割れに似ていませんか?

これは、噴火でマグマの岩片が飛んでいるときに表面は冷えて固まったけれど

内部はまだ熱く融けてガスを含んだ状態であり、そのガスで膨張してヒビが

入ったものだそうです。

乗鞍岳の上の方にはこんなおもしろい石もありますので探してみてくださいね。

ただし、国立公園なので石を持って帰ることはできませんのでご注意を(*^_^*)

2016年05月25日いつもより早い雪解け

中部山岳国立公園 立山 アクティブレンジャー 山本美智子

徐々に日差しが強くなり、梅雨も近づいて来たこの頃ですが、

標高約2500mの立山室堂周辺はまだまだ雪が沢山あります。

それでも冬の積雪が少なかったことや、春先の天候の影響もあり、

例年よりもかなり雪解けが進んでいます。

ライチョウも4月中旬の写真と比べると・・・

5月中旬では、かなり羽の色が変わっています。

こちらは、左がオスで右がメスです。

ライチョウは、季節によって羽の色が変わります。

雪が融けるこの時期から、ライチョウは繁殖期に入り、

オスはナワバリを見張る岩の上、メスは砂や草の上で目立ちにくい色になります。

立山室堂では、ミクリガ池周辺のハイマツの陰などを探すと見つけられます。

ただし、ロープや柵を越えて歩道の外に出たり、植物を踏んだりしないように、

マナーを守って観察して下さい。

また、ライチョウを追いかけたり、触れたりせず、

離れたところから観察していただくよう、お願いいたします。

2016年05月09日ニリンソウが見頃です

中部山岳国立公園 佐藤怜子

上高地に少々お寝坊気味の春が訪れました。

唐松の木々が芽吹き、上高地の景色に新たな彩りが添えられました。

明るい緑色をまとった唐松は、春の訪れを喜び、それを皆に知らせているようです。

木々の新芽だけではなく、花々も上高地に訪れた春を喜んでいます。

今はちょうどニリンソウが見頃を迎えています。

明神や徳沢周辺には、ニリンソウの見事なお花畑ができていました。

花びらのように見えるのは、実は花弁ではなく萼片です。萼片は普通は5枚ですが、5枚とは限らず6枚以上の花もあります。

【可憐なニリンソウ】

ニリンソウのような春植物は、スプリング・エフェメラル(Spring ephemeral)"春の儚いもの"と呼ばれています。

【ニリンソウの小径】

明神~徳沢の道沿いに現れるすてきなお花畑です。この道を歩いてみたくなりませんか。

【ニリンソウのお花畑】

中には萼片が紅色を帯びたものもあり、可愛らしくピンクがかって見えます。

【アカハラのお散歩】

がさごそ音がすると思っていたら、アカハラがいました!!鳥たちにも嬉しい季節ですね。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ニリンソウだけでなく、タカネザクラやエンレイソウ、ヤマエンゴサク、カタバミ、スミレなど様々なお花が咲き、春の上高地が華やいできました。もう少しすると、小梨平のズミ(コナシとも言われている)が見頃を迎えることでしょう。

2016年04月21日春山も天気の急変に注意

中部山岳国立公園 後立山 アクティブレンジャー則武 敏史

こんにちは、中部山岳国立公園(≒ 北アルプス)後立山地区からです。

4月19日に長野県白馬村の八方尾根を歩きました。午前中は天気が良く、白馬三山など周辺の山々を望むことが出来ました。

<白馬三山。左から白馬鑓ヶ岳(はくばやりがたけ)、杓子岳(しゃくしだけ)、白馬岳(しろうまだけ)。>

<左奥:鹿島槍ヶ岳(かしまやりがたけ)、右:五竜岳(ごりゅうだけ)>

また、今年は雪解けが早いので、雪形が現れ始めていました。

・もう少し雪解けが進むと形がはっきりするのですが、右の山(白馬乗鞍岳)の直下に大きく「鶏(尾長の鶏)」に見立てられる雪形が見えます。この雪形は「カモシカ」に見立てる人もいます。

・この白馬乗鞍岳から左につながる小蓮華山にかけての斜面では、多くの雪形を見ることができます。

さて、八方池までの歩道(登山道)の状況です。

・雪がべったり残っているのは、公衆便所から八方ケルンにかけての区間です。

・所々に雪があるのは石神井(しゃくじい)ケルンから公衆便所の区間です。雪が薄くなっているところがあるので、踏み抜きに注意が必要です。

・木道コースは雪が残っています。十分な装備のない方は無理に利用せず、尾根道を利用してください。

<八方ケルンから斜面下部を望む。中央上に公衆便所が写っている。撮影地点から公衆便所までの区間は雪がべったり残っている。公衆便所から右側は所々に雪が見える。なお、公衆便所は冬期閉鎖中。>

今回、八方池まで往復したのですが、午後になると、雪が降り、かなり強い風が吹きました。気象情報を見てある程度の心づもりをし、それに対応できる装備を持ったうえで歩いていたのですが、驚くほどの天気の急変でした。

どのシーズンにも言えることですが「準備と計画は万全にして、現地では安全登山に心がけてください」。

<お知らせ>

1.「登山計画書の提出が義務付けられます」

長野県は、長野県登山安全条例第20条第1項の規定により、遭難の発生のおそれが高いと認められる山岳の登山道を指定登山道として指定しました。平成28年7月1日より指定登山道を通行しようとするときは、登山計画書の提出が義務付けられます。指定登山道については長野県のページをご覧ください。

<http://www.pref.nagano.lg.jp/kankoki/tozanjorei/shiteitozando.html>

2.8月11日は国民の祝日「山の日」

3.7月第4日曜日(今年は7月24日)は「信州山の日」

2016年03月18日上高地パークボランティアの登録前研修

中部山岳国立公園 上高地 アクティブレンジャー 松尾野里子

昨年の募集に応募され、書類審査を通過した方に「国立公園・上高地・環境省・パークボランティアについてなど」盛りだくさんの内容で勉強していただきました。

登録研修会の様子

応募された方は、山が好きで...、第2の人生を有意義に...と、目的も様々ですが、上高地が好きと言ってもらい、研修をする私たちも嬉しくなりました。

途中から別部屋で来期の活動についての会議(定例会)を実施していた現役のパークボランティアさんも加わり、来年の活動の留意事項などに耳を傾けてもらいました。

現役ボランティアの定例会の様子

パークボランティアの登録は2年間となっており、2年後に募集をする予定ですので、興味をお持ちの方はその際に是非ご応募ください。

年齢・経歴も様々メンバーですが、上高地が大好きなことが共通点です。

困ったこと、楽しい事を大勢の仲間と分かち合いながらの活動は、良いものだよ~とのことです。

あと約1ヶ月で上高地も開山です。

来年も元気に楽しく活動をとお願いしました。

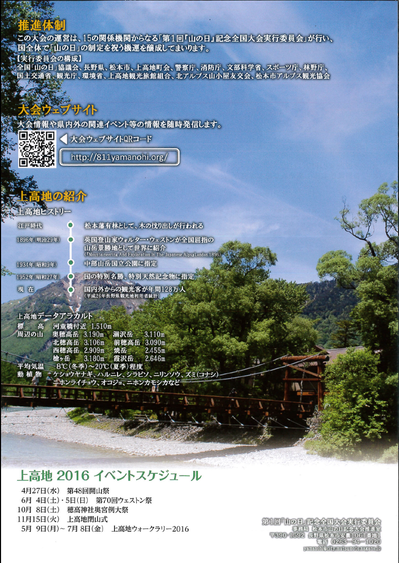

また、今年から8月11日が祝日 『山の日』 となります。

第1回の記念大会が上高地などで開かれます。

大会の内容については続報をお待ちください。

2016年01月15日来年度の準備を始めています。

中部山岳国立公園 上高地 アクティブレンジャー 松尾野里子

上高地パークボランティアの定例会がありました。

主な議題は、来年の活動について。

意見交換も含め1時間半しっかり話し合いをしました。

定例会の様子

話題の1つに、「山に親しむ機会を得て、山の恩恵に感謝する」と言う趣旨のもと、新しい祝日『山の日』が制定され、その記念行事が上高地等で行われる話題があがりました。

上高地は、日本の山を代表する北アルプスの景観が素晴らしく、体力に合わせて自然を楽しむことができる場所です。ある山雑誌では「私の好きな山ランキング」でNo.1(2連覇)を獲得している穂高岳の景観はシーズンを通して見飽きることがありません。

河童橋からの穂高連峰

上高地のボランティアは、いろいろな活動をしながらも、通りがかった人に声をかけられるといつでも解説を始めてしまうくらい、上高地を愛してやまない人達ばかりです。

勉強熱心で、定例会のあとは勉強会を企画し、上高地や自然にまつわるアレコレを勉強・発表されています。

上高地ビジターセンターで勉強中のボランティアさん

ご来訪の折にはカーキ色の帽子・ワッペンが目印ですので、是非お声がけください。

「へぇ~、そうなんだ」なんてお話しが飛び出してくると思います。

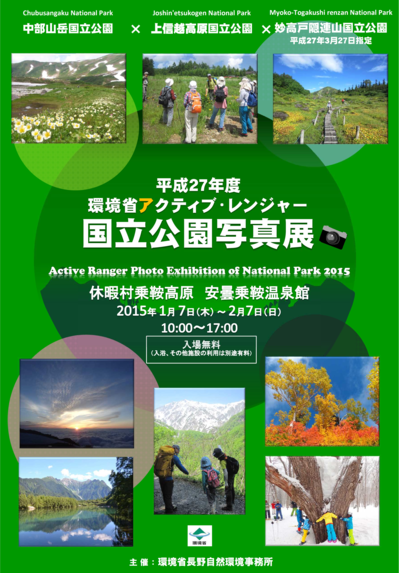

2016年01月12日平成27年度アクティブ・レンジャー写真展 in 休暇村乗鞍高原

中部山岳国立公園 松本 アクティブレンジャー 関口 拓司

アクティブ・レンジャーの関口です。

乗鞍高原にある休暇村乗鞍高原では、現在アクティブ・レンジャー写真展を開催しています。

この写真展では、中部山岳国立公園と上信越高原国立公園、そして平成27年3月に新たに指定された妙高戸隠連山国立公園の3公園で活動するアクティブ・レンジャーが撮影した写真が集められています。

美しい風景、動物や植物との出会い、道の整備やボランティア活動の様子など、各国立公園で撮影された様々な写真を見ることができます。

写真の展示は休暇村施設内の入浴施設へ至る通路にて行っています。

スキーや温泉など、乗鞍の散策を楽しんだあと、お近くにお越しの際は是非お立ち寄りください。

入場は無料ですが、休暇村の宿泊や入浴、食事等施設の利用は有料となりますので、ご了承ください。

開催期間・時間

2016年1月7日(木)~2016年2月7日(日)10:00~17:00

開催場所

休暇村乗鞍高原 安曇乗鞍温泉館(長野県松本市)

〒390-1520長野県松本市安曇4307

入場

無料(入浴、その他施設の利用は別途有料。)

主催及び問い合わせ先

主催:環境省長野自然環境事務所

問合せ先:松本自然環境事務所 Tel : 0263-94-2024

2015年12月22日冠雪した後立山連峰

中部山岳国立公園 アクティブレンジャー則武 敏史

こんにちは、中部山岳国立公園(≒ 北アルプス)後立山地区からです。

今回は12月9日に撮影した後立山連峰です。大町市と白馬村で撮影しました。

まず、大町市で撮影したものです。

この写真は、市立大町山岳博物館の近くで撮影しました。この博物館は大町市の施設で、「山岳」をテーマとする博物館としては日本で最初のものです。館内は北アルプスを中心とする自然や登山の歴史についての展示があり、3階の展望ラウンジからは、上の写真よりも広い範囲の北アルプス(後立山連峰)のパノラマが広がります。山名の表示や、山にまつわる解説があるので、「美しい景色」から一つ進んで、山への興味を持てるようになるのではないかと思います。

また、博物館の付属園ではスバールバルライチョウ、カモシカなどが飼育されています。

<市立大町山岳博物館の外観。>

さて、上の写真に写っている山の名前は次のとおりです。これらの頂を結ぶ稜線は長野県と富山県の県境です。また、稜線付近は中部山岳国立公園の特別保護地区になっています。

続いて、白馬村で撮影したものです。この写真は国道から少し山側の道端から撮影したものです。

山の名前は、左から五竜岳、八方尾根、天狗尾根(なだらかな横に長い尾根)、白馬鑓ヶ岳、杓子岳です。白馬岳はその右にあるのですが、この場所からは見えませんでした。

<八方尾根のスキー場は、ゲレンデに雪がありますが、斜面下部は整備中のため滑走できず、斜面上部のコースのみ滑走可能です。写真右の岩岳山のスキー場は、まだほとんど雪がありませんでした。>

今週末には降雪の予報があるので、スキー場は予定通り営業できるかもしれません。スキー場からは、山並みがより間近に見え、麓から見るのとは一味違ったものになります。

<八方尾根のスキー場から。白馬鑓ヶ岳、杓子岳、白馬岳の白馬三山と小蓮華山。平成27年3月26日撮影。>

年末年始を中心に入山される方がおられると思いますが、冬山登山では次の点に注意してください。

■この時期の登山は、北アルプスの冬山経験と冬山登山の技術、装備が不可欠です。また、天候の急変が事故に結びつくおそれがあるので、事前の情報収集と現地での適切な判断力が求められます。

■スキー場エリア外へ入山する場合は登山届の提出が必要です(白馬村のローカルルール)。登山届の受付箱は、JR白馬駅前、八方ゴンドラ、五竜テレキャビン、栂池ゴンドラなどにあります。

知識や経験、技術の伴わない登山者は、この時期の安易な登山は厳に慎んでください。

お気をつけてお出かけください。

乗鞍からこんにちは。

外来植物除去作業が各地で絶賛開催中ですね(*^_^*)

乗鞍でも始まり、長野県自然保護レンジャー安曇連絡会主催の外来植物除去作業に参加してまいりました。

【乗鞍自然保護センターの方から本日の作業説明】

今回の参加者は、長野県自然保護レンジャーの方々や地元企業の有志さん達など総勢約10名でした。

場所は乗鞍高原のスキー場、

対象となったのは「オオハンゴンソウ(特定外来生物)」と「アラゲハンゴンソウ」です。

※ 出展:環境省 「特定外来生物同定マニュアル」

→ https://www.env.go.jp/nature/intro/4document/manual/shokubutsu2.pdf

例年は花が咲く7月に行っていますが、暑さや周りの草が生い茂って作業が大変になることから

今年は花が咲く前の6月に行うことになりました。

花が無いので葉だけで探さなくてはならず、周辺には葉の形状が似ているヨモギが群生しているため

作業始めは探し当てるのが難しかったです。

そもそも新米な私はこれが初の外来植物除去作業(汗)・・・ベテランの県のレンジャーさんたちに

ご指導いただき、とても助かりました。 ありがとうございます!!

【除去作業風景】

私同様初めて参加と思われる地元企業の若い男子くんたちは、

「どれだかわかんねーよー」 「それはヨモギだろ、これだよ、これ!」などと

賑やかに作業をしていました (*^_^*)

そして、この季節は小虫が多いので虫除けネットや防虫スプレーが必須!と次回のためにメモメモ・・・

抜いたものは全部処分するとカサが多くなるため、花芽のある上の方と根の部分を切り取って処分します。

本日の成果です

45Lほどの袋、4袋分を除去できました。

花が咲く前なので成果がいまひとつはっきりしませんが、花の季節に黄色い群落が

できていないことを願います。

こうして外来植物の除去をしていますが、私自身この仕事に就く前はオオハンゴンソウも

オオキンケイギクもフランスギクも名前すら知らず、道端にたくさん綺麗な花が咲いているな~と

思っていたのが事実です(汗)

植物自体が悪いわけではないし、環境が時代とともに変化していくことも仕方のないことかもしれません。

けれど、優れた景観を維持するために定めた国立公園ですから、日本の自然はこんなだと在来種を守って

未来に残していきたいですね!

除去作業は成果が見えづらく根気のいる地道な作業で、多くの人の手が必要です。

機会がありましたら、ぜひご協力をお願いいたします。

■ お願い ■

国立公園内で除去作業を行う場合は、まずはお近くの自然保護官事務所等にご相談ください。