中部山岳国立公園 立山

171件の記事があります。

2020年04月24日#STAYHOME 黒部峡谷・欅平のいま

中部山岳国立公園 立山 一ノ枝亮輔

はじめまして!4月より中部山岳国立公園の立山管理官事務所に着任をしました一ノ枝です。変わった名字ですが「イチノエ」と呼びます。立山地区を中心に皆さんに楽しんでもらえるような情報をこれから発信していきたいと思いますのでどうぞよろしくお願いします。

さて、現在コロナウィルス拡散防止のために全国に緊急事態宣言が発令されており、自然を愛されるアウトドア愛好家の皆さんも息の詰まる日々が続いていることと思います。

中部山岳国立公園でも事態が収束するまで当面の自粛をお願いするとともに、ビジターセンター等の施設も休館することとしておりますので、ご理解とご協力をよろしくお願い致します。

http://chubu.env.go.jp/shinetsu/pre_2020/post_104.html

また、先日山岳四団体からもの山岳スポーツ自粛のお願いが発表されました。

https://www.jma-sangaku.or.jp/information/detail.php?res_id=1587348826-558505

この未曾有の事態を少しでも早く収束するためにも一人一人のできる行動をしていきましょう。

現在の状況を鑑み、おうちの中で国立公園を楽しんでいただこうと、「 #STAYHOME おうちで国立公園を楽しもう!プロジェクト」を開始しました♪

今回は、黒部峡谷鉄道の運転再開前に欅平周辺施設の事前点検に行ってきましたので、その時の様子を写真中心に楽しんでもらえたらと思います。(※黒部峡谷鉄道は現時点で5月6日まで運休が決まっております。)

黒部峡谷鉄道トロッコ列車の玄関口となる「宇奈月駅」を出発します。私ははじめてのトロッコ列車だったので男心をくすぐられました!

<宇奈月駅前>

<途中の新柳河原発電所>

この日は運転再開に向けて皆さんが一生懸命作業中でしたので、終着駅の欅平駅手前で降りてそこから徒歩で欅平を目指します。その間は作業用トンネルと線路を歩いて進むというなかなかできない経験でした。

欅平駅に到着です。

そして駅のすぐ横に欅平ビジターセンターがあります。

一緒に同行していた黒部市や県の方々の様子がなにやらおかしいです。

どうやら、例年だとこの時期はまだ多くの残雪があるようなのですが、今年はご覧の通りほとんどありませんでした、、、やはり黒部でも暖冬の影響はあったようですね。

欅平ビジターセンターも冬は毎年多くの雪に覆われて、たびたび建物の補修が必要になるようですが、今年はチェックしたところ問題ありませんでした。

次は欅平から続いている猿飛峡の点検に向かいます。

厳しい黒部峡谷の越冬をして軽微な落石や土砂流出が見受けられました。

一番先の猿飛峡に到着です。黒部川の澄んだ水と渓谷が美しいです。

<猿飛峡>

この水がはるか先の鷲羽岳から流れてくるのですから、自然のスケールの大きさを感じますね。

続いて祖母谷渓谷方面を確認に向かいます。

<奥鐘橋を渡る>

こちらの方も残雪は少しだけで通行することが可能でした。

<名剣温泉>

<道の雪の状況>

続いて歩いて「鐘釣」エリアへ向かいます。

こちらは黒部万年雪です。やはり今年は雪が少ないようでした。

<黒部万年雪>

同じ鐘釣エリアにある鐘釣河原は「河原露天風呂」として温泉が湧いており、河原の周辺で温かい湯が確認することができました。

コロナが終息した後に、たくさんの人がこの温泉で癒される日が来るのを待ち望んでいます。

立山・黒部周辺の交通機関や各施設も営業を自粛しております。

詳しくは各サイトをご覧ください。山小屋についても多くがお休みしていますので詳しくは各山小屋サイトにてご確認ください。

・黒部ダム

**************************************

中部山岳国立公園では、コロナウイルス感染拡大防止の政府方針を受け、当面の利用の自粛をお願いしています。早期収束に向け、みなさまのご理解ご協力をお願いいたします。

なお、この投稿は「#STAYHOME おうちで国立公園を楽しもう!プロジェクト」に基づいて実施しています。

2019年12月04日室堂での最後の作業

中部山岳国立公園 立山 中山博人

こんにちは、立山管理官事務所の中山です。

今年も残すところ1ヶ月を切りましたが、いかがお過ごしでしょうか。

さて、11月30日に立山黒部アルペンルートの営業が終了しました。

11月の降雪後は利用状況の確認のため、定期的に巡視し、地獄谷や保護区域への立ち入りを防止するためのポールや看板の管理を行いました。また、25日からは関係する皆様の協力を得て、仮設野営指定地の管理を行いました。

【立山とみくりが池】1枚目:11月26日撮影 2枚目:11月30日撮影

26日時点では積雪が少なく、植生や岩がかなり出ていました。29~30日の降雪でようやくみくりが池は真っ白になりました。

【仮設野営指定地の様子】11月26日撮影

周辺山小屋の営業が終了した25日に開設し、多い日で19張のテントが設営されていました。

【ライチョウ保護区域のポール、看板】11月26日撮影

ライチョウ保護のため、血の池周辺に立ち入らないようポールや看板を設置しました。

【植生への踏み跡】11月26日撮影

残念ながら、ハイマツ等を踏んだ跡が見られました。ライチョウ等の野生動物にとって繁殖場所やエサ場になります。立山の貴重な植物を守るため、植生を踏まないようお願い致します。

29日、30日でライチョウ保護区域周辺や仮設野営指定地周辺のポールや看板等を撤去し、室堂での作業を終了しました。

今シーズンも8ヶ月、四季折々の立山の姿、ライチョウを始めとする生き物たちに出会えたことは本当に良かったです。

また、関係者のみなさまに大変お世話になりました。

来年度もぜひ立山に遊びに来てください!

2019年11月21日積雪期(11月)に室堂平を訪れる皆様へ

中部山岳国立公園 佐藤 裕子

スキー・スノボ・登山等で室堂平を訪れる皆様へ、以下ご一読願います。

◯積雪期(秋期)利用ルール立入禁止区域があります。ルールマップで必ず確認してください。

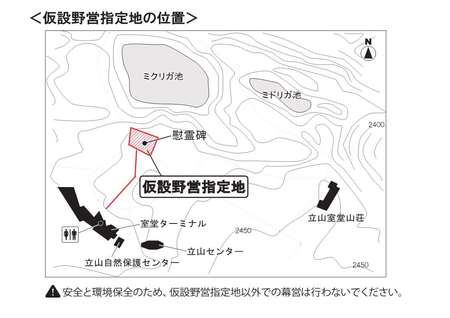

1.安全対策と、屎尿等による自然環境対策のため、 11月25日から、室堂平(慰霊碑周辺)に仮設野営指定地(ロープで区画された範囲)を設置します。オレンジ色のロープが目印です。

11月24日までは室堂平での幕営はできません。詳細は信越自然環境事務所HP

テント泊をされる方は、

・入山安全相談窓口(室堂ターミナル内)にて、レクチャーを受けてください。

・トイレについて

室堂ターミナルのトイレ(24時間使用可能)を利用してください。

寒いし遠いし室堂ターミナルまで間に合わない!という方は携帯トイレをお持ちください。

隠れるところも無い真っ平な場所ですので、トイレ用にツェルトが1つあると便利です。

し尿や大便を雪や物陰に隠して放置しないようにお願いします。

・水場について

玉殿の湧水は使用できません。

水を汲みたいという方は室堂ターミナルをご利用ください。

・竹ペグをはじめ、ゴミ・残飯は全て持ち帰るようお願いします。

ちなみに...

通常通り雷鳥沢野営場はテント設営可能です。自己責任でお願いします。

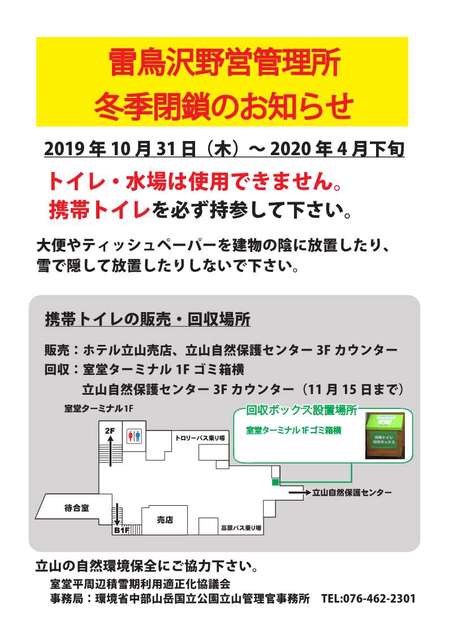

・管理所はすでに閉所しております。水場、トイレは使用できません。

・携帯トイレは必ず持参してください。し尿や大便を雪や物陰に隠して放置しないでください。

・竹ペグをはじめ、ゴミ・残飯は全て持ち帰るようお願いします。

2.入山届は事前に提出(登山届アプリ「コンパス」や、警察)するか、入山安全相談窓口(室堂ターミナル内)で提出してください。

3.スキー・スノーボード・登山等で山に登られる方はビーコン、プローブ、ショベルは必ず

携行してください。

ビーコンは以下の場所でレンタルできます。

・入山安全相談窓口(室堂ターミナル内) 5,000円/1泊2日、1日増える毎にプラス1,000円

・レンタルショップTABO(立山駅) プローブ・ショベル等もレンタルしています。

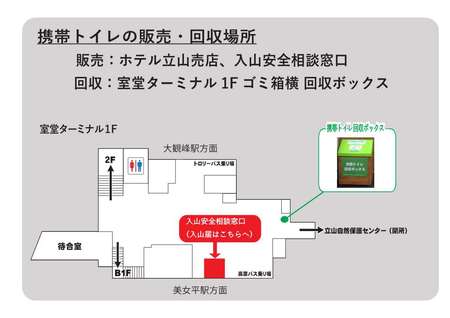

4.携帯トイレは以下の場所で販売しています。

使用後の携帯トイレは持ち帰るか、室堂ターミナル内の回収ボックスをご利用ください。

・入山安全相談窓口(室堂ターミナル内)300円/1個(破格です。お土産にぜひ。)

・ホテル立山売店 営業は11月29日まで

2019年11月13日登山道整備(大日岳登山道編)

中部山岳国立公園 中山博人

こんにちは、立山管理官事務所の中山です。

佐藤ARの紹介に続き、大日岳の登山道で行われた登山道整備の様子を紹介します。

この日は山小屋スタッフや山岳ガイドの精鋭6名が参加しました。

佐藤ARが紹介した折立の登山道は、V字状に洗屈していましたが、今回は、片側が谷になっている大日岳登山道で整備を行いました。

この場所は他よりも遅くまで雪が残っており、雪崩による影響が大きい場所のようです。

放置するとどんどん崩れていく場所をどのように整備するのか、講師の岡崎さんを中心に考えました。

【写真左】谷側(写真右側)に基盤となる木材を設置し、山側から崩れる土が谷側にまで崩れないようにしました。この木材の向きも考えるのも一苦労、しっかりと土で固定できるようにしないといけませんでした。

【写真右】このような木材をいくつか使用し、固定したところで足場に転石や土を敷き詰めて整地させました。

朝から始めた整備は、お昼過ぎに終了しました。

整備前と整備後を見比べてみてください。

【整備前】

【整備後】

右側の木材は、基盤となる木材が谷側に流れないためのつっかえ棒の役割を果たします。

私は5日間のうち4日間参加しましたが、道を整備してくださっている方がいてこそ安全に登山を楽しめるのだと改めて実感しました。

来年整備した場所がどのようになっているのか、歩くのが楽しみです。

岡崎さん、整備されたみなさん、ありがとうございました!

【整備された6名の精鋭たち】

とても頼もしいみなさまです。

今回整備を行った手法「近自然工法」については、合同会社北海道山岳整備のWebサイトをご覧ください(https://sangakuseibi.jimdo.com/)。

Facebookページ「大雪山・山守隊」でも情報発信していらっしゃいますのでぜひご覧ください。立山での整備の様子も紹介していただきました!

2019年11月12日登山道整備講習会&登山道整備(折立登山道編)

中部山岳国立公園 佐藤 裕子

北海道大雪山周辺で登山道整備を行っている、合同会社北海道山岳整備 岡崎哲三さんをお招きして登山道整備講習会&実際に登山道整備を行いました。

岡崎さんが取り組んでいる『近自然工法』という技術を、日常的に立山や薬師岳周辺などの地元で登山道整備を行っている方々(行政や山小屋関係者、山岳ガイド、登山道整備業務を請け負う工事会社)と一緒に学ぼうという趣旨です。

現在、多くの登山道で行われている登山道整備は、木道を作る、ハシゴをかける、砕石を敷くなど「人の歩きやすさを回復する」施工がなされています。

対して、岡崎さんの行う近自然工法は、「浸食原因を取り除き、生態系を復元させる」考え方です。

登山道の荒廃は、自然現象で起きたものではなく踏圧によるダメージが大きな要因といいます。

踏圧で裸地化した登山道に、雨などの流水が流れ、浸食され歩きにくくなり、登山者は歩きにくくなった箇所を避けて脇の植生を歩き、踏圧で登山道が広がる。さらに流水で浸食され段差ができ、ハシゴをかけても原因を取り除いていないのでさらに荒廃していく...。ホラーですか。

近自然工法による施工後も、施工したら終わりではなく、経過観察をしているそうです。

施工が不十分であれば登山道に水が流れる様子が見られるので、大雨警報が出ている日にこそ山に行くと仰っていた(普通の人はマネしないでください)のが印象的でした。

* * * * * * * * * * * * * * * * * *

前置きが長くなりましたが、講習会の様子です。

5日間の行程で行われ、1日目は机上講習会、2日目以降は実際に現地で登山道整備を行いました。

(2日目から4日目は折立登山道、5日目は大日岳登山道)

≪折立登山道 修繕の様子≫

折立登山道を入ると、ガリー浸食(洗掘)された箇所が目につきます。

【上】登山道の幅に合わせて、現地の倒木を材にするため切り出します。

【下】丸太(倒木)は階段の骨組みになります。

【下】現地の転石や土で埋める。

写真には写っていませんが、施工箇所上部には流水を斜面脇に排水する導流も作られています。

【完成】

別日です。

【上】この日も倒木の切り出しからはじまりました。

【下】丸太(倒木)を洗掘された登山道に設置(ねじ込み)し、輪切りした丸太と石と砂で埋める。

私も階段を丸太や石で埋める作業を一段やらせて貰いましたが致命的にセンスが無かったです・・・・。

丸太は、V字のガリーにねじ込んでいるだけで杭は打っていません。

登山者の足運びまで計算し、施工してくださいましたが、歩きやすくすることが目的ではなく、登山者が歩きにくければ、それを除け新たな浸食が起きることがあるからです。

今後、登山道脇に植生が復元し、登山道を含む土壌が安定し、維持されていけばいいなと思います。

【ポーズを決めてくださったS田さん】

みなさま、ご協力ありがとうございました!

[大日登山道編]中山さんに続く。

2019年10月25日冬の準備

中部山岳国立公園 中山博人

こんにちは。立山管理官事務所の中山です。

10月22日に立山は初冠雪を記録し、巡視を行った24日もうっすらと白くなっている様子を確認できました。

事前に情報収集のうえ、暖かい服装でお出かけください。

【初冠雪の立山】10月24日撮影

さて、室堂では冬の準備が始まっています。

11月下旬の室堂は非常に厳しい環境となって雷鳥沢野営場に幕営することが危険となり、また周辺の山小屋が閉鎖しトイレが利用できなくなります。

みなさまの安全確保とし尿の散乱防止を目的とした「仮設野営指定地」を開設する可能性があるため、その目印となる竹棒を設置しました。

※積雪が少ない場合は仮設野営指定地を開設しないことがあります。

詳細は、後日お知らせ致します。

【仮設野営指定地の目印】10月24日撮影

この時期は、室堂平や弥陀ヶ原等もいつ雪が積もっても不思議ではない時期です。

吹雪で視界不良になり、目的地に辿り着けない可能性もありますので、決して無理のない行動をお願い致します。

室堂平では積雪期におけるみなさまの安全確保と自然環境保全のため、以下のルールを設けていますので、ご一読をお願いします。

※お知らせ※

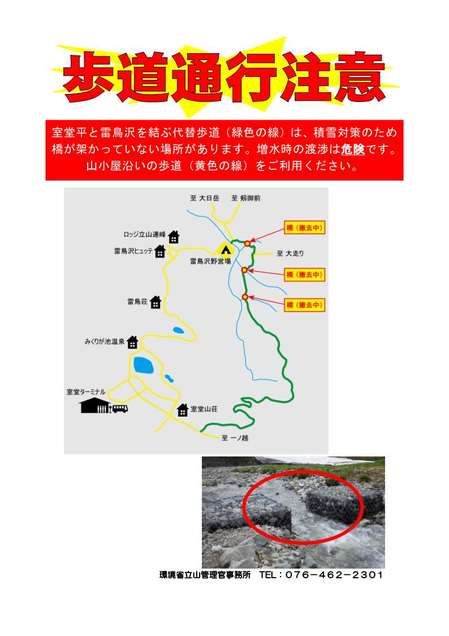

・室堂平と雷鳥沢を結ぶ代替歩道(歩道通行注意ポスターの緑色の線)に設置されている橋3基は10月28日(月)に冬期撤収する予定です。撤収後は渡渉箇所があるため、山小屋沿いの歩道をご利用ください。

・雷鳥沢野営管理所は、10月31日(木)に閉鎖します。閉鎖後も幕営は可能ですが、トイレや水場の利用はできません。携帯トイレをご持参いただくか、山小屋のトイレをご利用ください。

2019年10月01日立山・室堂で救急救助訓練を行いました

中部山岳国立公園 立山 佐藤 裕子

立山室堂地区安全対策連絡協議会で9月27日に立山・室堂で救急救助訓練を行いました。

協議会は、環境省をはじめ、県・町・事業者で構成され、地獄谷立入規制の監視と歩道上の火山ガスの計測と利用者への周知をしています。

エンマ台ー雷鳥荘までの歩道で火山ガス濃度の上昇により、通行者2名が倒れたことを想定し、富山県警山岳警備隊や立山町室堂救急隊ともに連絡体制の確認や搬送訓練を行いました。

室堂では歩道上の火山ガス濃度をリアルタイムで計測し、公開しています。

今のところ健康な方に害のあるような火山ガス濃度は出ていませんが、喘息の持病がある方、妊娠中の方、乳児、高齢の方などは火山ガスの影響を受けやすい可能性がありますので、地獄谷に近いエリアは早めに通り抜けることをおすすめします。

火山ガスは水に溶けやすいため、火山ガスの臭いが気になる方は水でぬらしたタオルやハンカチで口や鼻を覆うことで火山ガスの影響を軽減できます。

火山ガスステーション脇と雷鳥荘前の2ヶ所、専用の水場がありますのでご利用ください。

2019年09月25日秘境感たっぷりの巡視

中部山岳国立公園 中山博人

こんにちは、立山管理官事務所の中山です。

9月19日、20日に室堂から雄山を経由し、内蔵助平、真砂沢ロッジ、剱沢雪渓を歩きましたのでご報告します。

2日間とも、台風前の秋晴れに恵まれた登山でした。

19日の雄山からは北アルプスの山々はもちろん、雲海越しに白山や富士山まで望むことができました。

雄山から真砂岳までの縦走路は気持ちよく歩けましたが、内蔵助山荘から内蔵助平方面へ少し下ると一転して足元が悪く非常に滑りやすい道になりました。

岩には苔が生えていたり濡れていたりした上、足の置き場に困る場所もあり、ロープをサポートとして駆使する場面もありました。

【左:雄山から雲海越しの白山、右:2018年に氷河に認定された内蔵助雪渓と後立山連峰】

【内蔵助山荘~内蔵助平間の登山道の様子】

内蔵助平まで近づくと斜度は緩くなりますが、植物が足元を覆っていまいました。植物の下に岩があって滑ることもありますので、ご注意ください。

内蔵助平からは、ハシゴ谷乗越を経由して真砂沢ロッジへ向かいました。

ハシゴ谷乗越を越えると、剱岳が見えてきました。

そこから見る剱岳は「横剱」と呼ばれていて、ハシゴ谷乗越周辺は唯一横剱が見える場所とのことです。

【左:横剱、右:ハシゴの下り】

翌日は、真砂沢ロッジから剱沢雪渓を登り、別山経由で室堂へ戻りました。

剱沢雪渓は数十メートル程度の雪渓を2回通過するだけで、他は夏道のガレ場、一枚岩(スラブ)を登りました。

今後雪渓の状態が変わる可能性がありますので、事前に富山県警山岳警備隊や周辺の山小屋に状況をお問い合わせの上通過してください。

【左:剱沢雪渓、右:一枚岩の様子】

雪渓が薄くなっている場所がありますので、必ずホースやピンクテープと言った目印に従ってください。一枚岩にはロープやボルトが設置されていましたが、岩は滑りやすいので十分ご注意ください。

内蔵助山荘から真砂沢ロッジ、翌日の剱沢雪渓は秘境感溢れる場所で、剱沢小屋まではほとんど他の利用者に出会わない静かな巡視でした。

これから本格的に紅葉シーズンになっていきます。

20日の朝は1℃まで冷え込むほど朝晩は寒くなってきました。

十分な防寒対策をし、時間に余裕を持った計画を立てて登山を楽しんでください。

2019年08月15日弥陀ヶ原の夏

中部山岳国立公園 中山博人

こんにちは、立山管理官事務所の中山です。

8月14日の弥陀ヶ原の様子をお伝えします。

雲がありつつ適度に青空が広がっており、気持ち良い風が吹く1日でした。

イワショウブやシモツケソウ、キンコウカ等の花が咲いており、湿原地帯を華やかにしていました。

【左:弥陀ヶ原の風景、右:弥陀ヶ原から見た大日連山】

【左:イワショウブ、右:シモツケソウ】

植物でも、見られるのは花だけではありません。

オオシラビソ(アオモリトドマツ)の球果(いわゆる松ぼっくり)を多く見ました。

その松ぼっくりの色はよく見る茶色ではなく、濃い青色です。

樹の上の方にしかありませんので、ぜひオオシラビソの近くでは上を見上げてみてください。

【オオシラビソの球果】

また、蝶もよく見かけました。

ヒョウモンチョウの仲間はよく飛んでいたり花に止まっていたりする姿は見られたとともに、時折ベニヒカゲの仲間と思われる蝶が飛んでいました。

これから目にする機会が多くなると思いますが、捕まえたりせずにそっと見守ってあげてください。

【ヒョウモンチョウの仲間】

弥陀ヶ原は高層湿原らしい景色や生き物たちを堪能できる良い場所です。

木道が続いていますが濡れていると滑りやすくなりますので、滑りにくいトレッキングシューズでの散策をおすすめします。

日差しを受けると気温以上に暑く感じることもありますので、暑さや日焼け対策も行ってください。

立山管理官事務所です。

なかなか外出できない期間が続きますが、おうちの中から野鳥観察はいかがでしょうか。

主に冬のものばかりですが、事務所周辺で見た鳥の写真を集めてみました。

(左:キジ2019/12/6、右:ヒヨドリ2020/1/29)

キジは毎年事務所の庭に現れ、うろうろと歩きまわっています。4月上旬くらいまで見かけました。

(左:メジロ:2020/2/27、右:シロハラ2020/2/10)

立山町はのどかで自然に恵まれた場所ですが、住宅街などにお住いの方でも、スズメ、ムクドリ、ハクセキレイなどは比較的見つけやすいと思います。カラスも黒い中に白い羽が生えたのがいたり、個体差があるので見てみるのも面白いかも知れません。

では、中部山岳国立公園内でよく見かける鳥について。昨年撮影したものです。

(上:イワヒバリ2019/8 白馬岳)

写真を撮っていたら、近くにいた人に「なんだ、ライチョウじゃないのか」とガッカリされてしまったのですが、鳥界のアイドルはライチョウだけではありません。

イワヒバリはなぜか、登山道で出くわしても飛んで逃げずに先を歩いて道案内してくれます。高山では一年中見られるので、今は我慢して、また会いたいなと思います。

***

中部山岳国立公園では、コロナウイルス感染拡大防止の政府方針を受け、当面の利用の自粛をお願いしています。早期収束に向け、みなさまのご理解ご協力をお願いいたします。

なお、この投稿は「#STAYHOME おうちで国立公園を楽しもう!プロジェクト」に基づいて実施しています。

#STAYHOME おうちで国立公園を楽しもう!プロジェクト