2011年5月

21件の記事があります。

2011年05月13日まだまだ寒いです

上信越高原国立公園 万座 アクティブレンジャー 小林映絵

朝のニュースで「今日は各地で良いお天気となり、20℃を越えるところが多いでしょう」との情報を得て、事務所付近の天候も良かったので意気揚々と草津白根方面へ巡視に出かけました♪・・・が、目的地に向かうに従い、「あれ?さっきの青空はどこ??」と空を見上げずにはいられない状態に!!標高も2000mを越えるとガラリと景色が違います。

【渋峠付近の道路(雪の回廊(?)がまだ残っています)】

渋峠まで上がると1m程先は霧の中。外に設置してある気温計を確認すると“5℃”と表示されていました。また、猛烈な風の洗礼を受けました。その風のお陰で、雲の移動が早く、渋峠から草津白根に向かう途中で青空が広がり、気温もグッと上がってきました。

草津白根パークサービスセンターの駐車場に車を止め、周囲の巡視をしていると、どこからか「グワッグワッ」と言った声が。周りをキョロキョロ見渡してみましたが何も見えません。「気のせいかな?」と再び歩き出そうとすると、また声がしました。声は足下からしていました。そこには、2羽のカルガモが仲良く寄り添っていて、その可愛らしい姿に思わず足を止めて写真を撮っていました。

【カルガモもひなたぼっこ】

巡視当日は、日が差していたので暖かくはありましたが、渋峠や草津白根は残雪があります。せっかくお越し頂くのであれば、ゆっくりと観光と美しい景色を楽しんでいただきたいと思います。そのためにも、上着は必ずお持ちください。寒いのが苦手な方は手袋もお持ちいただく事をオススメします。

また、様々な野生動物の生活区域にもなっているため、安全運転とゴミのお持ち帰りを宜しくお願いいたしますm(_ _)m

【逢ノ峰と弓池(弓池にはまだ氷が張っていました)】

【渋峠付近の道路(雪の回廊(?)がまだ残っています)】

渋峠まで上がると1m程先は霧の中。外に設置してある気温計を確認すると“5℃”と表示されていました。また、猛烈な風の洗礼を受けました。その風のお陰で、雲の移動が早く、渋峠から草津白根に向かう途中で青空が広がり、気温もグッと上がってきました。

草津白根パークサービスセンターの駐車場に車を止め、周囲の巡視をしていると、どこからか「グワッグワッ」と言った声が。周りをキョロキョロ見渡してみましたが何も見えません。「気のせいかな?」と再び歩き出そうとすると、また声がしました。声は足下からしていました。そこには、2羽のカルガモが仲良く寄り添っていて、その可愛らしい姿に思わず足を止めて写真を撮っていました。

【カルガモもひなたぼっこ】

巡視当日は、日が差していたので暖かくはありましたが、渋峠や草津白根は残雪があります。せっかくお越し頂くのであれば、ゆっくりと観光と美しい景色を楽しんでいただきたいと思います。そのためにも、上着は必ずお持ちください。寒いのが苦手な方は手袋もお持ちいただく事をオススメします。

また、様々な野生動物の生活区域にもなっているため、安全運転とゴミのお持ち帰りを宜しくお願いいたしますm(_ _)m

【逢ノ峰と弓池(弓池にはまだ氷が張っていました)】

2011年05月13日ぞくぞく開通!!

中部山岳国立公園 立山 アクティブレンジャー 金城菜穂

こんにちは。

立山自然環境事務所の金城ですww

立山も、里では、田んぼに水が入り、田植えのシーズンとなりました。

夜になると ♪蛙の大合唱♪ が聞こえてきます。

山の麓では、新緑が芽吹きはじめ、萌葱色の里山を楽しむことができます。

地面に目を移すと山菜もたくさん!!

雪景色の室堂より一歩も二歩も先に季節は巡っております。

↑クサソテツ(コゴミゼンマイ)

●○●○●

さて、お伝えさせていただきましたとおり4月には

立山黒部アルペンルートが全線開通し、

室堂周辺も観光客や登山者のみなさんでにぎわいをみせております。

5月10日には、雪の影響で、予定より遅れたものの、

黒部峡谷鉄道が、全線(宇奈月~欅平)開通し、

5月12日には、称名滝が開通いたしました。

いよいよシーズン突入です!

称名滝の開通安全祈願祭に出席して参りましたので、

そのときの様子をお伝えいたします。

こちらも、雪の影響で、昨年より、数日遅い開通でした。

前日まで雨天が続いていたので、

少し心配しておりましたが無事開催に至りました。

安全祈願祭には、立山町の舟橋町長をはじめ、関係者が参加して、

山の神様に安全を祈願いたしました。

↑祈願祭のテープカットの様子と右奥に見えるのが称名滝

●○●○●

その後、会場から称名滝まで足を伸ばしたのですが、

想像以上の迫力!!さすが日本一、落差350mを誇る滝です。

↑左側が称名滝、その右側、細長い縦長の滝がハンノキ滝

前日までの雨の影響か、水量が非常に多く、隣のハンノキ滝の

水量も豊富で、まだ残雪のある滝壺に向かって勢いよく水が落ち、

下流へと流れていく光景は、圧巻でした。

これからのシーズン、涼しくて気持ちのよいスポットですねv

○○○

**称名滝について**

称名滝は立山の峰々から水を集め、

4段(1段目=約70m、2段目=約58m、3段目=約96m、4段目=約126m)

で構成されている滝で落差350mは日本一と言われており、

国の名勝、天然記念物に指定されています。

また、「称名滝」の名前は、立山開山を行った佐伯有頼(さえきありより)

という人物が、当時、滝の音が「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」という

称名念仏に聞こえたということから由来しているそうです。

○○○

立山自然環境事務所の金城ですww

立山も、里では、田んぼに水が入り、田植えのシーズンとなりました。

夜になると ♪蛙の大合唱♪ が聞こえてきます。

山の麓では、新緑が芽吹きはじめ、萌葱色の里山を楽しむことができます。

地面に目を移すと山菜もたくさん!!

雪景色の室堂より一歩も二歩も先に季節は巡っております。

↑クサソテツ(コゴミゼンマイ)

●○●○●

さて、お伝えさせていただきましたとおり4月には

立山黒部アルペンルートが全線開通し、

室堂周辺も観光客や登山者のみなさんでにぎわいをみせております。

5月10日には、雪の影響で、予定より遅れたものの、

黒部峡谷鉄道が、全線(宇奈月~欅平)開通し、

5月12日には、称名滝が開通いたしました。

いよいよシーズン突入です!

称名滝の開通安全祈願祭に出席して参りましたので、

そのときの様子をお伝えいたします。

こちらも、雪の影響で、昨年より、数日遅い開通でした。

前日まで雨天が続いていたので、

少し心配しておりましたが無事開催に至りました。

安全祈願祭には、立山町の舟橋町長をはじめ、関係者が参加して、

山の神様に安全を祈願いたしました。

↑祈願祭のテープカットの様子と右奥に見えるのが称名滝

●○●○●

その後、会場から称名滝まで足を伸ばしたのですが、

想像以上の迫力!!さすが日本一、落差350mを誇る滝です。

↑左側が称名滝、その右側、細長い縦長の滝がハンノキ滝

前日までの雨の影響か、水量が非常に多く、隣のハンノキ滝の

水量も豊富で、まだ残雪のある滝壺に向かって勢いよく水が落ち、

下流へと流れていく光景は、圧巻でした。

これからのシーズン、涼しくて気持ちのよいスポットですねv

○○○

**称名滝について**

称名滝は立山の峰々から水を集め、

4段(1段目=約70m、2段目=約58m、3段目=約96m、4段目=約126m)

で構成されている滝で落差350mは日本一と言われており、

国の名勝、天然記念物に指定されています。

また、「称名滝」の名前は、立山開山を行った佐伯有頼(さえきありより)

という人物が、当時、滝の音が「南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏」という

称名念仏に聞こえたということから由来しているそうです。

○○○

2011年05月13日バードウォッチングの季節です。

上信越高原国立公園 戸隠(~2015.3.26) アクティブレンジャー 赤梅 琴美

雪深かった戸隠の森も、やっと新緑の季節を迎えました。

繁殖期を迎えた鳥たちの「さえずり」があちこちで聞こえ、

時には、縄張りやメスをめぐってのバトルも…

この季節、森はとっても賑やかです。

さて、そんな鳥たちを観察するために、ここ戸隠には

大勢の野鳥ファンが訪れます。

特に「戸隠森林植物園」は全国でも有数の野鳥観察スポット。

森の中に木道が整備されており、多種多様な鳥たちと、

さまざまな花や木を楽しむことができます。

<今はミズバショウやリュウキンカが見頃です>

今朝は勤務前に、この植物園をフィールドに開催された

「探鳥会」に参加しました。

朝5時だというのに、園内にはたくさんの方がいてびっくりです。

主催者の方曰く「鳥は早起きだからね。人間も早起きしないと!」

今朝は昨夜までの雨も上がって、爽やかな青空のもと、

たくさんの鳥たちに出会うことが出来ました。

毎年5月10日~16日は愛鳥週間(バードウィーク)です。

あなたの身近にいる鳥たちの声にも、そっと耳を澄ませてみては

いかがでしょうか?

<花のかげから、ひょっこりとキセキレイ>

ところで、愛鳥家の方で賑わうこの戸隠森林植物園では、

近年困ったことも起きています。

一部のカメラマンが木道上を占拠して、一般の方々の

通行の支障になるケースや、人間たちが長時間にわたって、

撮影や観察のために鳥の巣の近くに陣取ることで鳥たちが警戒し、

営巣放棄(※)をしてしまう…等の問題が生じています。

(※営巣放棄:親鳥が警戒し、巣やその中の卵やヒナを置き去りにして

戻らなくなること。親鳥が巣を離れると卵やヒナは死んでしまう。)

鳥たちの楽園がいつまでも続くよう、マナーと節度を守って

野鳥観察を楽しみましょう。

◎お知らせ

現在、長野市役所において

「アクティブ・レンジャー国立公園写真展」を開催中です。

開催期間は6月9日(木)まで<平日のみ>、入場は無料です。

<中部山岳&上信越高原国立公園の魅力が満載です!>

お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りくださいませ。

繁殖期を迎えた鳥たちの「さえずり」があちこちで聞こえ、

時には、縄張りやメスをめぐってのバトルも…

この季節、森はとっても賑やかです。

さて、そんな鳥たちを観察するために、ここ戸隠には

大勢の野鳥ファンが訪れます。

特に「戸隠森林植物園」は全国でも有数の野鳥観察スポット。

森の中に木道が整備されており、多種多様な鳥たちと、

さまざまな花や木を楽しむことができます。

<今はミズバショウやリュウキンカが見頃です>

今朝は勤務前に、この植物園をフィールドに開催された

「探鳥会」に参加しました。

朝5時だというのに、園内にはたくさんの方がいてびっくりです。

主催者の方曰く「鳥は早起きだからね。人間も早起きしないと!」

今朝は昨夜までの雨も上がって、爽やかな青空のもと、

たくさんの鳥たちに出会うことが出来ました。

毎年5月10日~16日は愛鳥週間(バードウィーク)です。

あなたの身近にいる鳥たちの声にも、そっと耳を澄ませてみては

いかがでしょうか?

<花のかげから、ひょっこりとキセキレイ>

ところで、愛鳥家の方で賑わうこの戸隠森林植物園では、

近年困ったことも起きています。

一部のカメラマンが木道上を占拠して、一般の方々の

通行の支障になるケースや、人間たちが長時間にわたって、

撮影や観察のために鳥の巣の近くに陣取ることで鳥たちが警戒し、

営巣放棄(※)をしてしまう…等の問題が生じています。

(※営巣放棄:親鳥が警戒し、巣やその中の卵やヒナを置き去りにして

戻らなくなること。親鳥が巣を離れると卵やヒナは死んでしまう。)

鳥たちの楽園がいつまでも続くよう、マナーと節度を守って

野鳥観察を楽しみましょう。

◎お知らせ

現在、長野市役所において

「アクティブ・レンジャー国立公園写真展」を開催中です。

開催期間は6月9日(木)まで<平日のみ>、入場は無料です。

<中部山岳&上信越高原国立公園の魅力が満載です!>

お近くにお越しの際は、是非お立ち寄りくださいませ。

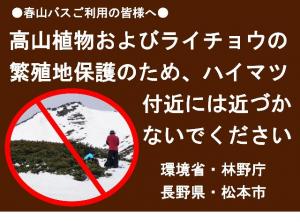

2011年05月13日乗鞍岳の春山バス②【動植物保護対策】

中部山岳国立公園 松本 アクティブレンジャー 木村 亜紀

前回の記事に引き続き、春山バス第2弾です。

動植物保護対策のため、林野庁(森林管理署)・松本市と合同で再び現地へ。

利用実態の把握も兼ねるため、人出の多いGW中の5月3日に実施しました。

朝8:05乗鞍高原観光センター発の第1便は4台のバスが連なりました。

雪壁の間をぬって終点の位ヶ原山荘に到着した時の様子です。

人・バス・人。

スキー、ボード、登山。それぞれのスタイルで準備にかかります。

山での注意事項や地図を掲載したチラシを配布していますので

必ずご覧ください。

登山届の提出もお忘れなく。

黙々と上を目指す人の列。

正面が乗鞍岳の最高峰「剣ヶ峰」。

てっぺんまで登るより、途中から滑走する人の方が多いようです。

まだまだ深い雪に覆われていますが、場所によってはハイマツなどの植物が現れ始めています。そこで、今回このような看板を作成しました。

雪から出た植物を踏み付けると傷めてしまいます。

また、ライチョウの生活の場であり、これからが繁殖上大切な時期です。

我々人間も植物の近くで休憩したくなる気持ちは同じですが、

このような事情があることをご理解いただければと思います。

この日は看板と工具類をかついで登り、現場で設置作業。

壁面を雪から掘り出し、釘で打ちつけたり、両面テープで貼り付けたり、ひもでくくりつけたり・・・設置場所によって方法は臨機応変に対応できるよう、道具はいろいろ準備しておきました。

看板は印刷した紙にラミネート加工を施し、全部で約40枚作成。

春山バス利用者の目につきやすい各所に掲示しています。

山小屋や休憩所など各施設の所有者やバス会社にもご協力いただきました。

この日は、午前中は晴れてシャツ一枚でも汗ばむ陽気でしたが、

午後から一気に空気が入れ換わり、雪がちらつきました。

方向を見失い雪崩の危険がある斜面へ向かっていた人の誘導も行いました。

春山と言えど、山上は厳しい雪の世界です。

くれぐれもお気を付けてお出かけください。

動植物保護対策のため、林野庁(森林管理署)・松本市と合同で再び現地へ。

利用実態の把握も兼ねるため、人出の多いGW中の5月3日に実施しました。

朝8:05乗鞍高原観光センター発の第1便は4台のバスが連なりました。

雪壁の間をぬって終点の位ヶ原山荘に到着した時の様子です。

人・バス・人。

スキー、ボード、登山。それぞれのスタイルで準備にかかります。

山での注意事項や地図を掲載したチラシを配布していますので

必ずご覧ください。

登山届の提出もお忘れなく。

黙々と上を目指す人の列。

正面が乗鞍岳の最高峰「剣ヶ峰」。

てっぺんまで登るより、途中から滑走する人の方が多いようです。

まだまだ深い雪に覆われていますが、場所によってはハイマツなどの植物が現れ始めています。そこで、今回このような看板を作成しました。

雪から出た植物を踏み付けると傷めてしまいます。

また、ライチョウの生活の場であり、これからが繁殖上大切な時期です。

我々人間も植物の近くで休憩したくなる気持ちは同じですが、

このような事情があることをご理解いただければと思います。

この日は看板と工具類をかついで登り、現場で設置作業。

壁面を雪から掘り出し、釘で打ちつけたり、両面テープで貼り付けたり、ひもでくくりつけたり・・・設置場所によって方法は臨機応変に対応できるよう、道具はいろいろ準備しておきました。

看板は印刷した紙にラミネート加工を施し、全部で約40枚作成。

春山バス利用者の目につきやすい各所に掲示しています。

山小屋や休憩所など各施設の所有者やバス会社にもご協力いただきました。

この日は、午前中は晴れてシャツ一枚でも汗ばむ陽気でしたが、

午後から一気に空気が入れ換わり、雪がちらつきました。

方向を見失い雪崩の危険がある斜面へ向かっていた人の誘導も行いました。

春山と言えど、山上は厳しい雪の世界です。

くれぐれもお気を付けてお出かけください。

2011年05月12日市ノ瀬ビジターセンター開館準備

白山国立公園 白山 アクティブレンジャー 世良裕次

こんにちは。

白峰にようやく春が訪れ、山も青々としてきました。

白峰から少し山へ向かったところに別当出合という場所があり、白山登山で最も利用される砂防新道という登山道の入口になります。

その麓に市ノ瀬ビジターセンターがあります。

冬期に市ノ瀬周辺は雪で埋まってしまうため、現在閉館しています。

例年より少し遅いみたいですが、その開館準備を2日に渡って行ってきました。

5月9日(月)

市ノ瀬ビジターセンターの雪囲いを、業者の方々と一緒に外しました。

雪囲いって・・

生まれも育ちも東京の僕には知らなかった言葉だったのですが。

窓や建物等を雪から壊れないように守るために設置する物です。

それが無いと窓などが簡単に割れてしまいます。

【春先の写真】

今年はなんと雪囲いをしても割れてしまいました。

予想以上の雪の圧力で雪囲いごと割ったものと推測しています。

市ノ瀬ビジターセンターはもうすぐ開館しますが、まだ直っておりません。

修理の為の手配を現在行っていて、現在、板とトラロープで応急処置を行っています。

1F部分なので、建物内からは近づけないとは思いますが、ガラスも飛散していましたので、近づかないようにしてください。

作業を続けると・・

【雪を利用し、資材を運びます】

なるほど、2階で外した雪囲いを雪の上に落として滑らせて移動させるんですね。

以前、しらみね自然学校の「ヨサリのジロバタ」で、この地域では林業が盛んだった(雪の時期に切った木を運んだ)と伺いましたが、その名残を感じました。雪深いからこそなのですね。

この日、雪囲い撤去作業を3時間ほどで終えました。

5月11日(水)

大雨の中、関係者と共に清掃や機器の設置、点検等に行ってきました。

清掃をし、昨年の垢を落とします。

機器を設置し、配線をつなぎます。

職員さんも事務所を整理し、開館に備えます。

やはりプロの技。

黒ずんだタイルも綺麗になりました。

AV機器の大量な配線、僕に繋げられる自信はありません 笑

事務所に入ると・・

【平成22年の落とし物です】

山での落とし物の多さにびっくり。

以前、山の清掃活動をしていて感じましたが、落とし物なのか、目印で置いていった物なのか分からないものがよくありました。

本人が目印に置いた場合でも、一般の登山者の方々は落とし物やゴミだと思って、心遣いで拾ってきてしまう場合もあり、難しい問題です。

目印を置くのはモラルの問題です。

2人以上で登山を行う際、はぐれた場合の集合場所などの計画をしっかり立て、目印など置かないよう心がけましょう。

みなさんのおかげで開館準備も終わりました。

関係者の皆様、ありがとうございました。

もうすぐ開館です。それに伴い、市ノ瀬までのゲートも開きます。

ゲートも開き、市ノ瀬ビジターセンター付近の市ノ瀬園地や根倉谷園地、岩屋俣谷園地も散策できます。

お楽しみに!

【寒い中、ご苦労様でした】

白峰にようやく春が訪れ、山も青々としてきました。

白峰から少し山へ向かったところに別当出合という場所があり、白山登山で最も利用される砂防新道という登山道の入口になります。

その麓に市ノ瀬ビジターセンターがあります。

冬期に市ノ瀬周辺は雪で埋まってしまうため、現在閉館しています。

例年より少し遅いみたいですが、その開館準備を2日に渡って行ってきました。

5月9日(月)

市ノ瀬ビジターセンターの雪囲いを、業者の方々と一緒に外しました。

雪囲いって・・

生まれも育ちも東京の僕には知らなかった言葉だったのですが。

窓や建物等を雪から壊れないように守るために設置する物です。

それが無いと窓などが簡単に割れてしまいます。

【春先の写真】

今年はなんと雪囲いをしても割れてしまいました。

予想以上の雪の圧力で雪囲いごと割ったものと推測しています。

市ノ瀬ビジターセンターはもうすぐ開館しますが、まだ直っておりません。

修理の為の手配を現在行っていて、現在、板とトラロープで応急処置を行っています。

1F部分なので、建物内からは近づけないとは思いますが、ガラスも飛散していましたので、近づかないようにしてください。

作業を続けると・・

【雪を利用し、資材を運びます】

なるほど、2階で外した雪囲いを雪の上に落として滑らせて移動させるんですね。

以前、しらみね自然学校の「ヨサリのジロバタ」で、この地域では林業が盛んだった(雪の時期に切った木を運んだ)と伺いましたが、その名残を感じました。雪深いからこそなのですね。

この日、雪囲い撤去作業を3時間ほどで終えました。

5月11日(水)

大雨の中、関係者と共に清掃や機器の設置、点検等に行ってきました。

清掃をし、昨年の垢を落とします。

機器を設置し、配線をつなぎます。

職員さんも事務所を整理し、開館に備えます。

やはりプロの技。

黒ずんだタイルも綺麗になりました。

AV機器の大量な配線、僕に繋げられる自信はありません 笑

事務所に入ると・・

【平成22年の落とし物です】

山での落とし物の多さにびっくり。

以前、山の清掃活動をしていて感じましたが、落とし物なのか、目印で置いていった物なのか分からないものがよくありました。

本人が目印に置いた場合でも、一般の登山者の方々は落とし物やゴミだと思って、心遣いで拾ってきてしまう場合もあり、難しい問題です。

目印を置くのはモラルの問題です。

2人以上で登山を行う際、はぐれた場合の集合場所などの計画をしっかり立て、目印など置かないよう心がけましょう。

みなさんのおかげで開館準備も終わりました。

関係者の皆様、ありがとうございました。

もうすぐ開館です。それに伴い、市ノ瀬までのゲートも開きます。

ゲートも開き、市ノ瀬ビジターセンター付近の市ノ瀬園地や根倉谷園地、岩屋俣谷園地も散策できます。

お楽しみに!

【寒い中、ご苦労様でした】

2011年05月11日乗鞍岳の春山バス①【運行前調査】

中部山岳国立公園 松本 アクティブレンジャー 木村 亜紀

乗鞍岳の春山バスが4月29日から運行されています。

乗鞍高原でマイカーから専用のバスに乗り換え、乗鞍エコーラインの標高約2,300mの位ヶ原山荘まで一気に駆け上がります。

気軽に雪山を楽しんでもらおうと、地元が中心となって運営されている春山バスですが、標高の高い山岳地帯ではまだまだ厳しい冬山の世界。万全の装備が必要です。

利用者の安全対策や動植物保護対策などを目的に、運行前の去る4月21日に関係者合同で現地確認を行いました。

乗鞍エコーラインは除雪作業の真っ最中。雪壁は4mぐらいでしょうか。

位ヶ原山荘までは除雪が終わっていないため、冷泉小屋付近に車を置いて、雪の上を歩き始めます。

好天に恵まれ、槍穂高連峰が一望できました。

景色に見とれていたいところですが、ここからが仕事のメインです。

標高約2,600mの山小屋「肩の小屋」から下りながら、スキーヤーの目線で危険箇所を確認していきます。

この平らな地形の位ヶ原は要注意です。

先が見えませんが、どちらへ行きますか?

調査メンバーらが向かっている方向がくぼんでいて下りやすいように思えるため自然と進みがちですが、その先は険しい沢と滝となって前進不能となります。ここで過去に遭難が多く発生しています。誤って進入しないよう、後日ロープや標識を設置する予定です。中央から左よりが正解のルートとなります。視界が悪くなればますます迷いやすくなりますので、くれぐれも慎重に。

こんな障害物も突如現れます。

雪の下には乗鞍エコーラインが走っています。カーブミラー、ガードレール、雪解けとともにどんどん出てきます。目印にポールを立てるなど対策は行いますが、滑走する方はくれぐれもスピードの出しすぎにご注意ください。

今回は利用者の安全対策が主になりましたが、同時に高山帯の動植物保護対策も必要であるとの意志統一がはかられ、日を改めて再び現地へ赴くことになりました。これについては、次回「乗鞍岳の春山バス②【動植物保護対策】」に記載させていただきます。

乗鞍高原でマイカーから専用のバスに乗り換え、乗鞍エコーラインの標高約2,300mの位ヶ原山荘まで一気に駆け上がります。

気軽に雪山を楽しんでもらおうと、地元が中心となって運営されている春山バスですが、標高の高い山岳地帯ではまだまだ厳しい冬山の世界。万全の装備が必要です。

利用者の安全対策や動植物保護対策などを目的に、運行前の去る4月21日に関係者合同で現地確認を行いました。

乗鞍エコーラインは除雪作業の真っ最中。雪壁は4mぐらいでしょうか。

位ヶ原山荘までは除雪が終わっていないため、冷泉小屋付近に車を置いて、雪の上を歩き始めます。

好天に恵まれ、槍穂高連峰が一望できました。

景色に見とれていたいところですが、ここからが仕事のメインです。

標高約2,600mの山小屋「肩の小屋」から下りながら、スキーヤーの目線で危険箇所を確認していきます。

この平らな地形の位ヶ原は要注意です。

先が見えませんが、どちらへ行きますか?

調査メンバーらが向かっている方向がくぼんでいて下りやすいように思えるため自然と進みがちですが、その先は険しい沢と滝となって前進不能となります。ここで過去に遭難が多く発生しています。誤って進入しないよう、後日ロープや標識を設置する予定です。中央から左よりが正解のルートとなります。視界が悪くなればますます迷いやすくなりますので、くれぐれも慎重に。

こんな障害物も突如現れます。

雪の下には乗鞍エコーラインが走っています。カーブミラー、ガードレール、雪解けとともにどんどん出てきます。目印にポールを立てるなど対策は行いますが、滑走する方はくれぐれもスピードの出しすぎにご注意ください。

今回は利用者の安全対策が主になりましたが、同時に高山帯の動植物保護対策も必要であるとの意志統一がはかられ、日を改めて再び現地へ赴くことになりました。これについては、次回「乗鞍岳の春山バス②【動植物保護対策】」に記載させていただきます。

2011年05月11日妙高山の雪形「跳ね馬」といもり池のミズバショウ

上信越高原国立公園 妙高(~2015.3.26) アクティブレンジャー 西林 琢也

連休中はあまり安定した晴天に恵まれず、気温も上がったり下がったり。雪解けも思ったほど進んでいないようで、平地でも日陰に雪が残っていたりします。

そんな連休明けの5月9日月曜日。気温はぐんぐんあがり、朝からぽかぽか陽気。出勤途中、快晴の空のもと妙高山の外輪山に少し太り始めた雪形「跳ね馬」が、あまりにくっきり浮かんでいたので、車を脇にとめて降りてみました。

丸で囲んでみましたが、ちょっと小さすぎたでしょうか?なんとなくでもわかって頂ければ嬉しいです。国道18号バイパスを長野方面に向かう車線。「道の駅あらい」の手前「梨木」の信号付近から撮った1枚です。

この躍動感あふれる「跳ね馬」は農作業開始の目安といわれており、妙高の春をいろどる代表的な風景の一つです。この「跳ね馬」、雪がとけるにつれて徐々に太っていきます。その様子も、私にはいとおしく感じられます。

国道の右手側には八重桜の並木が続き、ほんの数日前まで濃い桜色に染まっていましたが、今朝は少し残っている程度でした。

さて、「跳ね馬」を右手に見ながら18号を長野方面にさらに進むと、近づくにつれて「馬の鼻」側を通行するかたちとなり、ついには完全に雪形の斜面の真横をすぎて、見ることができなくなります。妙高高原の自然保護官事務所に近づいた証拠です。

事務所到着後、朝のいもり池に向かってみました。5月2日池周囲の清掃活動をした時には、まだちょぼちょぼだったミズバショウ。1週間経ってどんなもんでしょうか?

風もなく穏やかで、池ごしにせまる妙高山の圧倒的な迫力とその美しさに、まず見とれてしまいました。遊歩道を進んでいくと、お目当てのミズバショウです。どれどれ…

こんな感じでした。でも、去年はもっと多かったような気がします。ということは…

今週末こそ、ミズバショウに埋め尽くされた湿原のピークを楽しむことができるかもしれません。「もう終わってるだろうな。」と残念がっている皆さん、これからでも妙高高原のいもり池に足を運んでみてはいかがですか?きっと妖精のようなミズバショウたちが皆さんを大歓迎してくれると思います。

なかなか暖かくなった感じがしない今年の春。それでも少しずつ新緑の季節に向かっているようです。ミズバショウが終わるころ、もう一つの春の顔「ミツガシワ」がいもり池をいろどります。

※ミズバショウの開花状況は、今後の気象条件によって大きく変化します。

そんな連休明けの5月9日月曜日。気温はぐんぐんあがり、朝からぽかぽか陽気。出勤途中、快晴の空のもと妙高山の外輪山に少し太り始めた雪形「跳ね馬」が、あまりにくっきり浮かんでいたので、車を脇にとめて降りてみました。

丸で囲んでみましたが、ちょっと小さすぎたでしょうか?なんとなくでもわかって頂ければ嬉しいです。国道18号バイパスを長野方面に向かう車線。「道の駅あらい」の手前「梨木」の信号付近から撮った1枚です。

この躍動感あふれる「跳ね馬」は農作業開始の目安といわれており、妙高の春をいろどる代表的な風景の一つです。この「跳ね馬」、雪がとけるにつれて徐々に太っていきます。その様子も、私にはいとおしく感じられます。

国道の右手側には八重桜の並木が続き、ほんの数日前まで濃い桜色に染まっていましたが、今朝は少し残っている程度でした。

さて、「跳ね馬」を右手に見ながら18号を長野方面にさらに進むと、近づくにつれて「馬の鼻」側を通行するかたちとなり、ついには完全に雪形の斜面の真横をすぎて、見ることができなくなります。妙高高原の自然保護官事務所に近づいた証拠です。

事務所到着後、朝のいもり池に向かってみました。5月2日池周囲の清掃活動をした時には、まだちょぼちょぼだったミズバショウ。1週間経ってどんなもんでしょうか?

風もなく穏やかで、池ごしにせまる妙高山の圧倒的な迫力とその美しさに、まず見とれてしまいました。遊歩道を進んでいくと、お目当てのミズバショウです。どれどれ…

こんな感じでした。でも、去年はもっと多かったような気がします。ということは…

今週末こそ、ミズバショウに埋め尽くされた湿原のピークを楽しむことができるかもしれません。「もう終わってるだろうな。」と残念がっている皆さん、これからでも妙高高原のいもり池に足を運んでみてはいかがですか?きっと妖精のようなミズバショウたちが皆さんを大歓迎してくれると思います。

なかなか暖かくなった感じがしない今年の春。それでも少しずつ新緑の季節に向かっているようです。ミズバショウが終わるころ、もう一つの春の顔「ミツガシワ」がいもり池をいろどります。

※ミズバショウの開花状況は、今後の気象条件によって大きく変化します。

2011年05月11日神様からの衣装

国指定藤前干潟鳥獣保護区 名古屋 アクティブレンジャー 玉津佐知子

恋をする前に、新しい衣装を奮発してあげよう!と神様は考えたのだろうか。この時期、藤前干潟で餌をついばむ鳥たちの羽根は、一気に艶やかなる。

鳥に詳しい人なら、「夏羽に変わっただけ」と、思うのだろうが、そこはまだ鳥の初心者。

神様が、繁殖を前に粋な計らいをした、思ってしまいたくなるほど、鳥たちの羽は美しく変わるのだ。

*ハマシギ

藤前干潟を代表する旅鳥のひとつハマシギは、冬羽は、ぼんやりとした灰褐色だったものが、頭頂と背からの上面の羽縁が赤褐色、風切が黒褐色にかわり、一段と色が濃くなったオスは、どこか守ってくれそうでもある。

*ダイゼン

同じく冬羽は、灰褐色だったダイゼンも、顔から腹までが黒、頭頂から背にかけて黒色斑が表れ、白と黒のコントラストは、自分はここにいると主張しているようだ。

*ダイサギ

旅鳥ではないが、この時期、クチバシが黒くなり、目先の色が緑に変わるダイサギも、恋のお相手を探しているようでもあり、

*コサギ

さらにコサギは、後頭に2本の長い冠羽、背や胸にも細長い飾り羽が出て、オスではあるがウェディングベールを思わせる。

旅立ちを前にしたハマシギ、ダイゼンといったシギ・チドリ類は、自分たちが美しくなったことに関心を示す様子もなく、夢中で餌を食べている。北で繁殖をしなくてはならないからだ。

繁殖のために羽が変わるのか、羽が変わるから繁殖するのか、その答えはわからないけれど、こう思う。一生懸命な姿は美しい、と。

****************************

【今がベストシーズンの藤前干潟】

俳句の春の季語に「鳥帰る」があります。春、日本に秋渡って来て越冬した渡り鳥が、北の繁殖地に帰ることから、春の季語となったのですが、5月は、渡りを控えた冬鳥のカモたち、また夏羽に変わった鳥たちが観られるベストシーズンです。ぜひこの機会に藤前干潟にお出かけください。

****************************

鳥に詳しい人なら、「夏羽に変わっただけ」と、思うのだろうが、そこはまだ鳥の初心者。

神様が、繁殖を前に粋な計らいをした、思ってしまいたくなるほど、鳥たちの羽は美しく変わるのだ。

*ハマシギ

藤前干潟を代表する旅鳥のひとつハマシギは、冬羽は、ぼんやりとした灰褐色だったものが、頭頂と背からの上面の羽縁が赤褐色、風切が黒褐色にかわり、一段と色が濃くなったオスは、どこか守ってくれそうでもある。

*ダイゼン

同じく冬羽は、灰褐色だったダイゼンも、顔から腹までが黒、頭頂から背にかけて黒色斑が表れ、白と黒のコントラストは、自分はここにいると主張しているようだ。

*ダイサギ

旅鳥ではないが、この時期、クチバシが黒くなり、目先の色が緑に変わるダイサギも、恋のお相手を探しているようでもあり、

*コサギ

さらにコサギは、後頭に2本の長い冠羽、背や胸にも細長い飾り羽が出て、オスではあるがウェディングベールを思わせる。

旅立ちを前にしたハマシギ、ダイゼンといったシギ・チドリ類は、自分たちが美しくなったことに関心を示す様子もなく、夢中で餌を食べている。北で繁殖をしなくてはならないからだ。

繁殖のために羽が変わるのか、羽が変わるから繁殖するのか、その答えはわからないけれど、こう思う。一生懸命な姿は美しい、と。

****************************

【今がベストシーズンの藤前干潟】

俳句の春の季語に「鳥帰る」があります。春、日本に秋渡って来て越冬した渡り鳥が、北の繁殖地に帰ることから、春の季語となったのですが、5月は、渡りを控えた冬鳥のカモたち、また夏羽に変わった鳥たちが観られるベストシーズンです。ぜひこの機会に藤前干潟にお出かけください。

****************************

2011年05月09日志賀高原の自然観察会

上信越高原国立公園 志賀高原 アクティブレンジャー則武 敏史

志賀高原では、4月29日に雪上自然観察会を行いました。

参加者は16名(男女各8名)で、年齢は8歳から70歳までと幅広い年代の方が参加されました。中には何年も続けて参加いただいている方もおられます。

この観察会は、「冬から春の装いへと変わりつつある自然の息吹」を参加者に感じてもらいたいと思って行っています。ゴールデンウィークになっても、まだ雪があり、雪上を歩けるのは、当地ならではだと思います。

今年は残雪が多く、1メートル以上ありました。また、雪がちらつく時がありました。

<長池を望む、参加者が立っている場所は、夏には湿原となり立ち入れない>

講師は信州大学の井田秀行准教授にお願いしました。先生は会場の志賀自然教育園の施設長をされていて、先生の面白くて楽しい話もこの観察会の魅力の一つです。

<講師の解説を聞く。内容を覚えてもらうより、そうなのか面白いという気持ちをもってもらいたい>

こんなものも見ることができました。木の実でしょうか? 誰かがチョコレートをこぼしたのでしょうか?

形と大きさはどんぐりくらいで、色はこげ茶色。

面白い形になっています。

<カモシカのフンです。雪形(ゆきがた)ならぬ糞形、私には人が跳ねているように見えます>

雪上自然観察会は毎年4月29日に行う恒例の行事です。来年も行う予定ですので、ぜひお越しください。

参加者は16名(男女各8名)で、年齢は8歳から70歳までと幅広い年代の方が参加されました。中には何年も続けて参加いただいている方もおられます。

この観察会は、「冬から春の装いへと変わりつつある自然の息吹」を参加者に感じてもらいたいと思って行っています。ゴールデンウィークになっても、まだ雪があり、雪上を歩けるのは、当地ならではだと思います。

今年は残雪が多く、1メートル以上ありました。また、雪がちらつく時がありました。

<長池を望む、参加者が立っている場所は、夏には湿原となり立ち入れない>

講師は信州大学の井田秀行准教授にお願いしました。先生は会場の志賀自然教育園の施設長をされていて、先生の面白くて楽しい話もこの観察会の魅力の一つです。

<講師の解説を聞く。内容を覚えてもらうより、そうなのか面白いという気持ちをもってもらいたい>

こんなものも見ることができました。木の実でしょうか? 誰かがチョコレートをこぼしたのでしょうか?

形と大きさはどんぐりくらいで、色はこげ茶色。

面白い形になっています。

<カモシカのフンです。雪形(ゆきがた)ならぬ糞形、私には人が跳ねているように見えます>

雪上自然観察会は毎年4月29日に行う恒例の行事です。来年も行う予定ですので、ぜひお越しください。

もうすぐ市ノ瀬へ続く県道が開通します。

その途中に根倉谷園地という自然観察の出来る園地があります。

根倉谷園地のミズバショウも湿地一面に咲いていました。

今年は積雪が多かったため、やはり例年より開花時期が遅いようです。

とても良い時期に来ることができました。

そんなミズバショウが一面に広がる湿地の中に、アクティブレンジャーの姿が。

【それは私です】

ロープを張り・・通行禁止ですか。

そうなのです。

園地を利用の際に気をつけてほしい箇所が2カ所あります。

【その1:木道】

【ガタガタです】

現在、木道が傾いている状態になっており、大変危険な状態になっております。進入禁止とさせていただきました。

【その2:ウッドデッキ】

【穴開いています】

東屋のある場所のウッドデッキが老朽化しており、所々折れてしまい、穴が開いています。こちらも危険なので進入禁止とさせていただいてます。

上記二点のうち、老朽化したウッドデッキについては、現在改修工事をする準備をしています。

ご利用を今しばらくお待ちください。

※プライベートで大嵐山に行ってきましたが、ここのミズバショウも綺麗でした。どちらも見物です。まだ咲いているか分かりませんが、是非行ってみてください。