上信越高原国立公園 谷川

70件の記事があります。

2016年11月04日海の底を歩く ツキノワグマ

上信越高原国立公園 谷川 湯原敦子

清津峡へ行ってきました!

清津峡は、富山県の黒部や、三重県の大杉谷に並ぶ、日本三大峡谷の一つです。

清津峡があるのは、新潟県十日町市中里。

十日町市は、野外の様々な場所に芸術家の作品を展示し、

自然と芸術が融合している町です。

清津峡渓谷トンネル内は、清津峡の成り立ちや、周辺の自然を紹介した展示が所々にあり、

歩きながら、楽しむことができます。

実はこの清津峡、地球の営みをダイナミックに感じられる場所なんです。

およそ1500 万年前~ 500 万年前、ここは、海の底。

1500万年前~700万年前には、サメも生息していたそう。

ホオジロザメの仲間「カルカロドン」

そして、約700万年前~500万年前には、海の中で、マグマが固まり、

この柱状節理ができたそうです。 見晴所の曲線が、まるで額縁のように。

見晴所の曲線が、まるで額縁のように。

岩肌の直線が際立ち、まさに、地球のアート。

紅葉の黄色、赤、岩肌の色、水の色・・・

紅葉の黄色、赤、岩肌の色、水の色・・・

色のコントラストが美しい・・・

・・・さてさて、約500万年前の海の底を

海だった時代から、約500万年後の平成28年4月吉日、トコトコと歩くツキノワグマ。

足をおいたその場所に、もしかしたら、サメの暮らしがあったかもしれません。 上の写真と同じ場所。

上の写真と同じ場所。 ツキノワグマの寿命は、約25年。

ツキノワグマの寿命は、約25年。

4月の あのツキノワグマは、

今、どこで、冬ごもりの準備をしているのでしょう。

無事、厳冬を越せますように ――――

2016年09月29日●赤谷の森● 巨木の森を探検!

上信越高原国立公園 谷川 湯原敦子

「うわ―――。。。 すごい。。。」

みなさん、ただただ、感嘆するだけ―――。

ため息ばかりが出てきます。

先日、「【山の日制定記念】赤谷の森 巨樹・巨木を見にいこう!」

という行事に参加してきました。

専門ガイドの案内で、初秋を迎えた森の中を、

様々な生き物たちの痕跡をたどりながら、てくてくと。。。

【クロスズメバチの巣があった穴】

【アカネズミなどが行き交う根っこ】

●仕掛けていたセンサーカメラに写っていたものは・・・

センサーカメラに写っていた生き物の中で、

とある生き物は、森の中にこんな痕跡を残していました。

【ブナの木にある黒い点々(爪痕)】

【フン。実が成る時期と種子の様子から、食べた物は、ウワミズザクラかも知れません】

・・・正解は、ツキノワグマ。

この写真のブナの木には、爪痕が沢山あるので、

クマが、相当、気に入っているようです。

数あるブナの木の中で、この木だけが、爪痕が多いようです。

「ブナの実を食べるなら、この木!」と、

クマの間で噂になっている木かも知れません!?

この他、センサーカメラには、

ニホンシカ、ヤマネ、ムササビ、アナグマなどが写っていました。

普段、森の中を歩いていると、

主に目がいってしまうのは、植物や野鳥ですが、

センサーカメラのおかげで、その同じ森の中に、違う世界が写し出されたかのよう。

とある写真を見ると、ブナの大木の洞を、

人間が覗いていたのと同じように、アナグマも中を覗いていました。

●「ご神木にする」というヒトの気持ち・・・

森が生まれ変わっていく様や、

沢沿いが好きな樹木(サワグルミ、カツラなど)を観察し、

昔の渓流の流れを想像しながら・・・ てくてくと。。。

「あー、ひとつ、ひとつの生き物の躍動を感じるなあー」と、感動していた矢先、

ドオ――――――― ンンン!!!

「うわ―――。。。 すごい。。。」

みなさん、ため息ばかりが出てきます。

地元の方は、この木をご神木とし、

長い間、絶対に伐らないようにしているそうです。

「万一、伐ってしまうと下流が荒れてしまう」という言い伝えを守りながら。

きっと、このような気持ちがあるからこそ、

森の生き物たちの暮らしも、守られているのでしょう―――。

感嘆のため息の中には、

何百年という、森が営まれている時間の長さへの、畏敬の念も含まれているようでした。

*今回の行事は、林野庁関東森林管理局 赤谷森林ふれあい推進センター主催の行事です。

「赤谷の森」とは上信越高原国立公園内にあり、赤谷プロジェクトとして、地域・自然

保護団体・国有林管理者という立場が異なる三者が供に協力し合いながら活動(調査・

研究・環境教育)をしている国有林(約1万ヘクタール)のことです。

【問合わせ先】赤谷森林ふれあい推進センター TEL 0278-60-1272

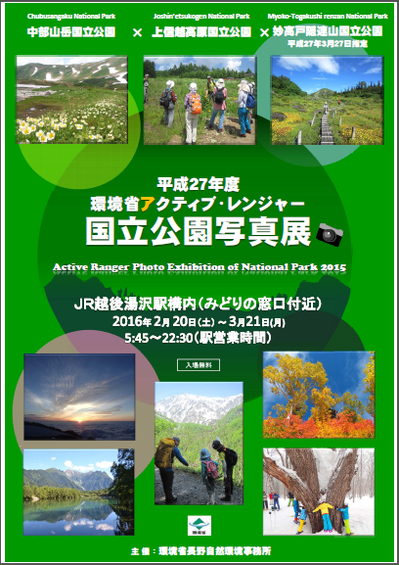

2016年07月06日始まりました!『山の日記念』 アクティブレンジャー写真展

上信越高原国立公園 谷川 湯原敦子

7月5日から、いよいよ始まりましたアクティブレンジャー写真展。

設営準備をしている最中から、早くも好評を得ていまして、

上毛高原駅構内を行き交う人々のオアシスとなっています。

写真は、上信越高原国立公園、妙高戸隠連山国立公園、中部山岳国立公園の3公園の

最前線で活躍する10人のアクティブレンジャーが、

国立公園の運営のために、常に野外に出て、

自然や人をみつめているからこそ納めることができた瞬間ばかり。

「あのクマは、どうして、あんな風に死んでしまったのか・・・?」

「昔、冬の妙高に、行ったことがあるんです。雪景色もいいけど夏も素敵ですね。」

「もっと若ければ、こういう仕事をしてみたいなぁ。」

などなど、

一枚の写真が、様々な人の、様々な思いや記憶を呼び起こしています。

みなさんは、どの写真に惹かれるでしょうか。

そして、何を感じるでしょう。

谷川岳や尾瀬にお越しの際には、ぜひ、上毛高原駅へお立ち寄りください。

2016年03月22日変化に富んだ5ヶ月間 谷川・苗場の移り変わり~秋編~

上信越高原国立公園 谷川 小竹俊平

みなかみは梅の花が満開です。最近今年初めてウグイスのさえずりを聞きました。時々寒の戻りがありながらも、春はもうすぐそこまで来ているようです。

今回は夏編に続き、秋(9月から11月まで)のまとめをお送りします。

9月は雨の日が多く、他の月より出かけられませんでしたが、数少ないチャンスの中、谷川岳で紅葉シーズンの始まりや秋の高山植物を発見し、秋への移り変わりを感じる月でした。以前記事にもしましたが、紅葉を初めて見つけたのは9/24、谷川岳山頂(トマノ耳、オキノ耳)でした。天神尾根でも所々色づいていたので山頂はちゃんと色づいているのでは、と思いながら登って行きましたが、その通りで驚きました。その後10月にかけて徐々に紅葉ゾーンが下がっていきましたが、てっぺんが色づくタイミングに巡り会えて良い思い出になりました。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10月の山は紅葉のピークで、平日も多くの利用者が訪れ、山が一番利用者で賑わった月であったような気がします。紅葉というと、真っ赤なカエデの葉が代表的ですが、樺の木やナラ、カラマツなど、ほかの木の葉の黄色やオレンジの美しさにも気付けました。また、紅葉の写真は、少しでも雲がかかると暗くなってきれいに映らないので、写真で伝えるのがなかなか難しいなと思いました。やはり、紅葉は本物を目で見てもらうのが一番ですね。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11月の山は紅葉シーズンの終了と共に静けさに包まれていきました。晴れた昼間でも刺すように冷たい風と、落葉して見通しがきくようになった森が印象的でした。左上写真は谷川岳登山指導センターの閉所式の様子です。一方、雪不足でなかなかスキーシーズンに移行できないでいる最中、かぐらスキー場で雪がなくてもスキーができるスノーマットゲレンデがオープンしたのも印象的でした(右下写真)。

このように振り返ってみると、同じ谷川岳・苗場山でも、5ヶ月間という短い時間の中で色々な顔を見せてくれたように思います。色々な山に登るのも良いですが、同じ山を色々な時期に登るのも新しい発見があって、面白いかもしれませんね。

2016年03月07日冬の自然に親しむ 赤谷の森自然散策

上信越高原国立公園 谷川 小竹俊平

寒い日々の中にも暖かい日が混ざるようになってきました。みなかみの事務所周辺では、3日に一度位の頻度で粉雪が舞っています。

さて、2/11、赤谷の森自然散策が行われました。赤谷の森自然散策は去年の秋に紹介しましたが、今回は冬の回です。

参加者は「泊まれる学校さる小」に集合。「泊まれる学校さる小」は廃校になった旧猿ヶ京小学校を宿泊施設として再利用しています。親子連れを中心に多くの参加者が集まりました。

散策ではガイドの方が動物の足跡や樹木などの解説をしてくれました。右写真の木は元々木材の苗木の元となる穂を採取する木として植えられたため、キレイに立ち並んでいるのだそうです。散策を行ったさる小の近くにある「いきもの村」周辺は林業の施業地が多くあり、1月の記事で紹介した「みなかみスノーシューフェスティバル」で歩いた湯檜曾川付近とは違った雰囲気でした。

散策後は他の班と合流し、記念撮影や雪上ゲームをして過ごしました。童心に返って雪の上を走り、子どもから元気をもらいました。景品には赤谷の森の木材などの国産材で作った木工品が用意されました(写真右は木のトレー)。

昼食後は猿ヶ京温泉内にある「民話と紙芝居の家」に移動し、民話と紙芝居を鑑賞しました。女の子に化けた雪の精と楽しく過ごして、雪が好きになったおじいさんおばあさんのお話、雪の中で強く生きる動物達のお話などを聞きました。「民話と紙芝居の家」は落ち着いた雰囲気で、ゆっくりとお話を聞いていると優しい気持ちになれました。

最後に赤谷森林ふれあい推進センターの藤澤所長による紙芝居「ぼくたち わたしたち のこと」。

「いのちを大切に」というメッセージが印象的でした。

イベント全体を通して、子供達の元気な姿と大勢の参加者も印象的でした。楽しい企画で子供達を楽しませながら、伝えたいメッセージもしっかり伝えるイベントの重要性を感じることができました。

次回の自然散策は5月を予定しているそうです。詳細については、下記のURLをご参照ください。

2016年03月01日JR越後湯沢駅構内でAR写真展が開催中です

上信越高原国立公園 谷川 小竹俊平

アクティブ・レンジャー国立公園写真展をJR越後湯沢駅構内で開催しています。

アクティブ・レンジャー国立公園写真展では、上信越高原国立公園(谷川・苗場地域はここに属します)、中部山岳国立公園、妙高戸隠連山国立公園のアクティブ・レンジャーが撮影した国立公園の風景や活動の様子の写真が、約1ヶ月のスパンで各地域を巡回して展示されます。

場所:JR越後湯沢駅構内

開催期間:2/20(土)~3/21(月)5:45~22:30(駅営業時間)

入場料:無料

展示スペースは改札口の外側のみどりの窓口付近です。

今年度の写真展はこの展示を以て終了となりますので、今年度の写真を見る最後のチャンスです。アクティブ・レンジャーの力作揃いですので、駅をご利用の方はぜひお立ち寄りください。

感想ノートもあるので、立ち寄った際は一筆お願いします。

2016年02月12日変化に富んだ5ヶ月間 谷川・苗場の移り変わり~夏編~

上信越高原国立公園 谷川 小竹俊平

みなかみでは最近よく雪が舞い、とても寒いので、暖かかった頃が少し恋しくなりました。

そこで、6月から11月までのまとめを、2回に分けてお送りします。

今回は夏(6月から8月まで)のまとめです。

6月の山ではエゾハルゼミの鳴き声がこだまし、多くの高山植物の花が咲き誇りました。そして、梅雨らしく、小川や水溜まりにはオタマジャクシ、登山道でもカエルをたくさん見かけました。この時期の透き通るような木の葉の緑色は、何ともいえない美しさでした。(右上写真:谷川岳 西黒尾根のブナ)また、沢筋に多くの残雪が有り、遠目に見た山のあちこちに残雪の白いラインがあったのも印象的でした(左下写真:朝日岳付近から見える谷川連峰)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

7月の山では、気温が上がって活発になった生き物をたくさん見かけました。特にひなたぼっこをしているヘビや登山道を歩いているクワガタムシは良く見かけました。また、この時期は冷たい沢の水や渓谷の風が、夏の暑さを癒やしてくれました(右下写真:清津峡)。気温が上がって溶けた雪渓が崩れ落ちる「ズドーン!」という音を聞いたのも、印象に残っています(左上写真:谷川岳 武能沢の雪渓)。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

8月は苗場山や佐武流山、小松原など、苗場地域の巡視によく行きました。苗場山はこの時期、緑の草原に白いワタスゲや木道が良く映えました(左上写真)。谷川岳でも山の日プレイベント(右上写真)、蓬ヒュッテ竣工式(左下写真)、オオハンゴンソウ除去作業(右下写真)といったイベントに参加させて頂き、山に関わる人がたくさんいることを強く感じた月でした。

以上、緑あふれる谷川・苗場のグリーンシーズンを送りしました。緑あふれる夏の山にまた会える事を楽しみにしていましょう。

次回は9月から11月の秋のまとめをお送りします。

2016年01月22日冬の自然に親しむ みなかみスノーシューフェスティバル

上信越高原国立公園 谷川 小竹俊平

1/18(月)、都心でも大雪で、みなかみも一気に積雪しました。

↑1/18朝、事務所のある上毛高原駅前の様子です。町内に除雪車が行き交っており、当然車はスタッドレスタイヤが必須です。

さて大雪の直前であった1/16(土)、1/17(日)の二日間、例年より雪が少ない中、谷川岳エコツーリズム推進協議会、一般社団法人アウトドア連合会、みなかみ山岳ガイド協会が主催したみなかみスノーシューフェスティバルが開催されました。みなかみスノーシューフェスティバルとは、雪原をスノーシューで散策しながら冬の自然に親しんでもらうイベントで、1/16はみなかみ町の藤原地区、1/17には国立公園内である谷川岳の土合橋上流の湯檜曾川付近で開催されました。今回はイベント二日目の様子をお送りします。

谷川岳ドライブインでの開会式。子どもから大人まで40名以上の参加者が集まり、2015年のミス日本、「水の天使」柴田美奈さんもゲストでいらっしゃいました。

スノーシューとは、底に爪の付いた輪かんじきのようなもので、雪上を歩くときに足が埋もれにくく、堅い雪面でも滑りにくいです。スノーシューを持っていない方でもレンタルできました。

土合橋付近からスノーシューを履き、散策がスタート。アウトドアガイドさんが各班に付き、自然解説やスノーシュー歩行のサポートをしてくださいました。

思い切って寝っ転がったり、雪の滑り台を滑るのも雪の楽しみですね。

一ノ倉沢の岩壁が見える雪原で昼食です。ガイドさんがくれた暖かい紅茶が身に染みました。湯檜曾川の河原に雪が積もって広大な雪原になっており、雪の時期しか味わえない開放的な空間でした。

みなかみスノーシューフェスティバルは、気軽に冬の自然を堪能できるイベントでした。冬山での行動は雪崩などの冬山特有のリスクに注意が必要ですが、地元を熟知したガイドさんのツアーに参加することで、より安全に冬山を楽しめると思います。「夏や秋の山には行くけれど、冬の雪山はちょっと...」と思う方や、冬の自然やアウトドアに興味のある方は、ガイド付きのツアーに参加してみてはいかがでしょうか。

2016年01月18日谷川岳冬の動物②

上信越高原国立公園 谷川 小竹俊平

こんにちは、冬の寒さが身にしみるみなかみです。1/13に谷川岳山麓部の巡視に行きました。

↑土合から谷川岳の中腹に伸びる舗装路(マイカーは入れません)の様子です(1/13)。

舗装路から湯檜曾川沿いにかけて30~50cm位の積雪で、深いところでは1mを越えており、足が膝の上まで雪に埋まる所も多くありました。

さて、今回も前回に引き続き、冬の谷川岳で出会った生き物を紹介します。

↑沢の近くの雪の上を活発に動き回る虫を見つけました。調べてみると、名前はセッケイカワゲラといい、「雪虫」とも言われています。多くの生き物が活発になる春~秋は川底で休眠し、逆に多くの生き物が寝静まる冬になると川から地上に出てくるそうです。そんなセッケイカワゲラの、人間で言う「昼夜逆転の生活」ならぬ「夏冬逆転の生態」には、生物多様性を感じさせられました。

↑一方こちらは湯檜曾川の土合橋付近。川の音の合間に猫のような鳴き声が聞こえたので、目を凝らしてみると対岸にキツネ(ホンドギツネ)を見つけました。キツネが小走りで川沿いを上流に進んで行くので、慌ててこちらも追跡。12月にカモシカを見つけた場所の近くでなんとか追いついて撮影できました。ホンドギツネの繁殖期は12月から翌年の2月。聞こえた鳴き声は、親子で呼び合う声だったのかもしれないですね。

↑こちらは最初の写真で紹介した舗装路でのこと。帰り際に来た道を戻ってみると、雪の上にブナの実の皮や殻斗が散らばっていました(左写真の黒い粒)。最初に通った時は見なかったので、不思議に思っていると、「パリパリ、カチカチ」という音が上から聞こえました。見上げると、ヤマガラの群れがブナの枝に止まっていました(右写真)。どうやら彼らがブナの実を割って食べていたようです。ブナの実は去年の秋にたくさん落ちていましたが、まだ食べる分が木の上に残っていたのに驚きでした。

冬は生き物が寝静まる季節と思っていましたが、意外に生き物を見つけられる季節だと思いました。冬山に入るときは、ちょっとした目に映る物、耳に入る音に気をつけてみてください。そこに生き物との出合いがあるかもしれません。

谷川自然保護官事務所 『タニくん』は

平成27年4月24日 生まれ。

みなかみ町観光センター2階 で産声をあげました。

ただいま、1歳8ヶ月。

初々しくも、頼もしく、

やんちゃ。 (――― は、していません。)

観光センターの中は、とっても賑やかで、

活気あふれる雰囲気に囲まれて、

すくすく、すくすく、と元気に育っています。

タニくんの おとうさん と おかあさん は

上信越高原国立公園の大自然と

谷川岳や平標山、苗場山、清津峡などの、周辺地域住民のみなさん。

【仙ノ倉山方面】

タニくんは おとうさん と おかあさん が 大好き。

いつまでも、おとうさん と おかあさん が 元気でいられますようにと、

初々しくも、頼もしく、活躍中!

目の前の『上越新幹線 上毛高原駅』を出入りする人々を見ては

タニくんは思います。

『みんなが、自然の営みに感動できて、自然も健やかなままでいられるといいな。

わたしにできることは、何だろう?』

今年は、苗場山の木道整備のことを考えたり、

谷川岳では、どんな利用がされているのだろう、と調べたり、

いろいろな取り組みをしてきました。

さて。

今、好奇心旺盛なタニくんが拾ってきたものが、大人気!

タニくんを訪ねて来た方、みなさんが、

まず、テーブルの上にある箱に注目します。

「これ、なあに?」 ジロジロ。。。ジロジロ。。。 興味深々。

誰が作ったのでしょうね。

材料は、何かな?

タニくんに会いに来て、確かめてみよう!?

そして、タニくんと一緒に、自然と人の関係にまつわるおしゃべりをしてみませんか?

みなさんの想いが、タニくんが元気に育つ栄養になるかもしれません。

これからタニくんは、どんな風に成長していくのでしょう。とても楽しみです。

かつて『谷川岳』と呼ばれていた「マナイタグラ」を眺めつつ。。。成長を楽しみに。。。

マナイタグラの谷間から、流れ出る川『谷川』

谷川温泉から眺める『谷川岳(マナイタグラ)』は、厳しくも優しい雰囲気。

本年も、皆様には、いろいろと大変お世話になりました。

来年も、どうぞよろしくお願い申し上げます。