2019年8月

16件の記事があります。

2019年08月07日初夏の雨飾山、携帯トイレブースできました!

妙高戸隠連山国立公園 戸隠 アクティブレンジャー 前田久美子

7月26日(金)のことですが、

雨飾山の携帯トイレブース、今年も設置完了です!

まずは背負子に資材をくくりつけ・・・

背負い心地を確かめ、微調整。さっそく歩き始めます。

木道が終わると、いきなり急斜面ですが、なんのその。

普通の登山者並のスピードで登っていきます。

設置場所へ到着しました。昨年度越冬させたブースを見てみると・・・見るも無惨なボコボコの姿に・・・。これはバラしてしまいます。

解体が終わったら次は改良版ブースの組み立てです!改良版はより越冬しやすい構造になっています。これで半永久的に使えると良いのですが・・・。

着々と組み上がって屋根をのせたら完成です。

天井からの爽やかな景色はやっぱり最高です・・・♡♡♡

あとは装飾をほどこしたり、中身を整えて・・・。

設置完了です!これでみなさん安心して使えますね!

設置が終わったら下山・・・といいたいところですが、解体した資材を背負っての下山です。行きよりも帰りの方が重いかも?なんて方も。それでもさすが山男達。ものすごい早さで下っていきます!早すぎておいて行かれるレベル!

降りる途中、昨年「近自然工法」で登山道整備をした箇所を通ります。

とっても降りやすく、良い道だ!と改めて実感。

登山口ではイワナの稚魚が元気よく、ショウキランがひっそりと咲いていました。ちょうどサルナシも満開。

夏らしくオオバミゾホオズキやシシウドも咲いています。

小谷村ではシシウドのことは「せーし」というんだとか。

まだ雪が残る荒菅沢では、なんとサンカヨウやフキノトウが満開!ここはまだまだ春です(笑)

8月になって暑さも増してきました。

山へ行くときは熱中症対策をしっかりして臨みましょうネ!

2019年08月05日室堂平における火山ガスの注意喚起

中部山岳国立公園 中山博人

こんにちは、立山管理官事務所の中山です。

立山管理官事務所では、室堂平における地獄谷の火山ガス自噴に対する安全対策を行っています。

毎週室堂平の巡視を行う他、エンマ台~雷鳥荘間に火山ガスの検知器を設置し、その結果を元に利用者への注意喚起を電光掲示板にて行っています。

他にも、火山ガス情報ステーションに常駐している火山ガス監視員が、エンマ台~雷鳥荘間の火山ガス濃度の測定や利用者への注意喚起を行っています。

また、同様の情報をインターネットからもご覧いただけます。

【火山ガス通行注意喚起ポスター】

アルペンルートの各駅や山小屋、ホテル等に掲示しています。左上のQRコードを読み取ることで、スマートフォンでも火山ガスの状況を確認できます。

【左:地獄谷立入禁止看板、右:地獄谷立入禁止ゲート】

【左:火山ガス検知器・注意標識、右:電光掲示板】

火山ガスは、風向きや天候によって濃度が変わることがあります。

人によって感じ方が異なり、特に喘息持ちの方や妊婦の方は注意が必要です。

火山ガスの影響を弱めるため、タオルやハンカチ等を水で濡らして口や鼻に当てることが有効です。

火山ガス情報ステーションや雷鳥荘付近に設置している水場でタオルやハンカチ等を濡らすことができます。

また、緊急時にはエンマ台~雷鳥荘間歩道に設置している防災箱に入っている手ぬぐいや水を利用していただくこともできます。

【左:水場、右:防災箱】

火山ガス濃度が上昇して警報が発令された場合(亜硫酸ガス5ppm以上)は、安全のため、エンマ台から雷鳥荘間の歩道は警報が解除されるまで歩かないでください。

長時間にわたって警報が発令された場合は、室堂山荘付近、雷鳥沢野営場付近を起点とした「代替歩道」をご利用ください(過去、長時間に渡って警報が発令されたことはありません)。

代替歩道については、佐藤ARの記事(http://chubu.env.go.jp/blog/2019/07/post-856.html

)をご覧ください。

まだ雪渓が残っていますので、通行の際は転落や踏み抜きにご注意ください。

梅雨が明けて本格的な夏山シーズンに入り、立山は観光客・登山客で賑わっています。

特に山の日前後は相当な混雑が想定されますので、時間に余裕を持ってお出かけください。

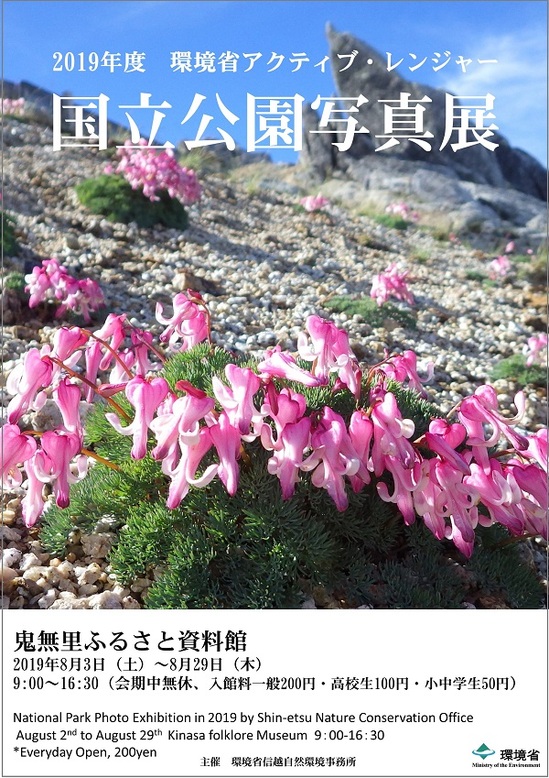

2019年08月02日写真展開催中!

妙高戸隠連山国立公園 戸隠 アクティブレンジャー 前田久美子

梅雨が明けてとっても暑いですね><

暑すぎて外遊びができない時・・・でも外へ行きたい時・・・

涼しい館内で写真展を見るなんていうのはいかがですか?

現在開催中の写真展は2つ!

1つは長野市のギャラリーぷらざで開催中の

「動植物に見る!妙高戸隠連山国立公園」写真展。

今回は夏休み中ということもあり、動植物オンリーの展示です。

ご家族を連れてぜひ来てみて下さい♪

このポスターが目印です☆

もう1つは長野市の鬼無里にある「鬼無里ふるさと資料館」で実施中のアクティブ・レンジャー写真展です。

鬼無里ふるさと資料館には、とっても大きな大迫力の山車(だし)や、思わずほっこりする「山居仏(さんきょぶつ)」やとっても緻密な手作りスタンプもあります。

ぜひアクティブ・レンジャー写真展と一緒に見ていって下さい!

2019年08月02日公園区域と地種区分の境界線をハンディGPSで表示する

上信越高原国立公園 志賀高原 則武敏史

こんにちは、上信越高原国立公園の志賀高原です。

作業メモです。

タイトルからは省内向けのように感じるかもしれませんが、登山ルートをハンディGPSに取り込んで、現地で利用したい方も参考になるはずです。

また、ハンディGPSではなく、登山用のGPSアプリを入れたスマホでの表示という応用もできると思います。

左は公園計画図。これに書かれた公園区域と地種区分の境界線をハンディGPSで表示します。

右は作業を行い、左の図と同じ場所をハンディGPSで表示しました。地種区分の境界が赤い線で表示されています。

<場所は志賀高原地域の魚野川源流域です。ハンディGPSの北が画面上向きではなく少しずれているので、GPSで表示された線が傾いて見えます。>

■注意

この記事は情報提供が目的です。作業を推奨するものではありません。

■準備

○用いるソフトウェア

・QGIS(QGIS Development Teamによるオープンソースのフリーソフト。ライセンスはGPL。)

・カシミール3D(DAN杉本によるフリーソフトウェア。Windows用。)

○公園区域及び地種区分のshp(シェープ)ファイル

○ハンディGPS

○ハンディGPSとカシミール3Dをインストールした端末をつなぐケーブル(ハンディGPSに付属のもの)

■作業概要

次の3段階の作業からなります。

A.QGISでshpファイルをgpxファイルとして書き出す

B.カシミール3DでgpxファイルをハンディGPSにアップロードする

C.ハンディGPSでgpxを表示させる

(参考)

登山ルートをハンディGPSで表示する場合は、

Aの作業の代わりに、登山ルートのgpxファイルを、山行記録の載っているサイトなどから入手した後に、

B、Cの作業を行います。

■作業手順

A.QGISでshpファイルをgpxファイルとして書き出す

1.QGIで地理院地図を表示させる

①「QGIS 地理院地図」で検索して、そのサイトを参考に作業してください。

②表示させたい地域の辺りを画面に表示させる。

2.公園区域及び地種区分の境界のshpファイルを表示させる

①[レイヤ]-[レイヤの追加]-[ベクタレイヤの追加]をクリック。

②「データソースマネージャー|ベクタ」ウインドウが開く。

→ファイルのある場所を指定→ファイルを指定→「開く」をクリック。

③「ベクタデータセット」の枠内に、指定したファイル名が表示される。

④「追加」をクリック

⑤「閉じる」をクリック。

⑥表示したい地域が画面に表示される。

⑦必要に応じて不要部分を消す。

3.shpファイルの座標系の変更

①「レイヤ」の「保護規制区域」を右クリック→「プロパティ」をクリック。

(2②の作業で「保護規制区域.shp」を開いたため「保護規制区域」という名を使う。)

②「レイヤプロパティ」ウインドウが表示される。左端の上から2つ目「ソース」をクリックし、「ソースの座標参照系の設定」の内容を確認する。

「WGS84」以外の場合は、③以降の作業を行う。「WGS84」の場合は作業不要。

③上のウインドウを「キャンセル」で閉じる。

④「プロセッシング」をクリックすると、「プロセッシングツールボックス」が開く。

検索窓で「再投影」と入力→「レイヤの再投影」をダブルクリック

⑤「レイヤの再投影」ウインドウが開く。

・「入力レイヤ」は「保護規制区域」が自動入力されている。

・「変換後のCRS」は「WGS84」を選ぶ。▼で出るメニューにない場合、その右のアイコンを押して、「フィルター」で「4326」と入力すると「WGS84」が出るのでダブルクリック。

・「実行」をクリック。

4.shpファイルのポリゴン→ラインの変換

①[ベクタ]-[ジオメトリツール]-[ポリゴンを線に変換]をクリック。

②「ポリゴンを線に変換」ウインドウが開く。

・「線レイヤ」の右のアイコンをクリック→「ファイルに保存」をクリック。場所とファイル名を指定→「保存」をクリック。

・「実行」をクリック→「閉じる」をクリック。

5.shpファイルをgpxに変換

①[線レイヤ]を右クリック。[エクスポート]-「地物の保存」をクリック。

②「ベクタレイヤを名前を付けて保存」ウインドウが開く。

・「形式」は「GPX」

・ファイル名と保存場所を指定。

・GPX_USE_EXTENSIONSを「YES」

・RORCE_GPX_TRACKSを「YES」

→「OK」をクリック

③指定したフォルダを開いて、gpxファイルが保存されていることを確認する。

B.カシミール3DでgpxファイルをハンディGPSにアップロードする

1.カシミール3Dで地理院地図を表示

①[ファイル]-[地図を開く]で、「地図を開く」ウインドウが表示される。

②「地理院地図(新版)」から「地理院地図(新版)レベル10」くらいを指定して、「OK」をクリック。(数字が大きくなると詳細な地図になる。)

2.カシミール3Dでgpxファイルを表示

①gpxファイルが保存されたフォルダを開く。gpxファイルをクリックアンドドラッグし、カシミール3Dの画面にドロップする。

3.カシミール3Dでトラックの名前を編集

①[編集]-[GPSデータ編集]で、「GPSデータエディタ」ウインドウが開く。

②「トラック」をクリックすると、たくさんのgpxファイルが表示される。

③名前を編集する。名前のところを長押しすると編集できるようになるので適当な名前に変える。

今回は特別地域については「地種区分+地区名」とし、普通地域については普通+通し番号とした。

④すべてのトラックの名前を変更したら、「ctrl」と「A」の同時押しで、すべてのトラックを選択する。

→トラック名のところがすべて青地に白文字に変わる。また、画面上の地種区分線が点滅する。

⑤「GPSデータエディタ」ウインドウの[ファイル]-[選択したGPSデータの書き出し]で「GPSファイルに部分書き出し」ウインドウが表示される。保存する場所とファイル名を指定して、ファイルの種類が「GPX」になっていることを確認して、「保存」をクリック。

⑥「GPSエディタ」ウインドウを閉じる。

⑦[ファイル]-[閉じる]-[GPSファイル]と進み、ファイルを閉じる。

・「GPSデータファイル(GDB)を保存しますか?」は「いいえ」でよい。

→地理院地図だけが表示されている状態になる。

4.gpxファイルをハンディGPSにアップロード

①ハンディGPSと端末をケーブルでつなぐ。

② B3⑤で保存したgpxファイルをダブルクリックし、カシミール3Dで開く。

③[通信]-[GPSへアップロード予約]-[すべて]で、「アップロード/ダウンロードリスト」ウインドウが開く。

④[アップロード]-[トラックデータ]と進む。

⑤「○○との通信」ウインドウが表示される。(○○にはGPS機器メーカーの名前が入る)

※使用している機種に応じて設定する。

→「開始」をクリック

→ファイルがコピーされた

⑥次のメッセージが出る。

「転送を完了しました。GPSのUSBケーブルをはずして、GPSの電源を入れ直してください。電源を入れたときにGPSのデータが更新されます。」

→「OK」をクリック

⑦「アップロード/ダウンロードリスト」ウインドウを閉じる。

⑧カシミール3Dを閉じる。

⑨ケーブルを抜く。

C.ハンディGPSでgpxを表示させる

※使用している機種で多少の違いがあるかもしれない。

①ハンディGPSを起動する。起動に時間がかかるかもしれない。

②「軌跡管理」を押すと、アップロードしたデータの一覧が表示される。

③まず試しに一つのファイルで次の作業

・ファイルを選択

・地図上に表示を押す

④GPSの地図を確認する。

(表示したい線が現在地から離れている場合、画面には公園計画図が表示されていないように見えるかもしれないが、カーソルを公園計画図のある場所のほうに移動すると、公園計画図が見えてくるはず。)

⑤ハンディGPSで表示されていれば、すべてのファイルについて②、③の作業を行う。

2019年08月01日稲永ビジターセンターに来た小さなお客さん

国指定藤前干潟鳥獣保護区 山﨑 陽子

皆さま、こんにちは!

アクティブレンジャーの山﨑です。

暑さが本格化してきました!熱中症には十分注意して楽しい夏を過ごして下さい。

まず、稲永ビジターセンターに来た小さなお客さんです!

<カナヘビです。目がかわいいですね!>

<ビジターセンターの中をのぞき込んでいるカマキリ>

さて、「レンジャー写真展2019」in 飛島村すこやかセンターが7月31日で終了しました。

7月25日には、1Day ワークショップイベントも開催し、多くの人に藤前干潟を知ってもらえたと思います。

<ワークショップイベントの様子、みんなでペーパーキャップを作ったよ!>

また、写真展開催中に記入していただいたアンケートには、

・写真を見て藤前干潟に行きたいと思った

・写真がとてもきれいだった

・レンジャーやアクティブレンジャーの仕事の様子がよく分かった

・また、ここで写真展をしてほしい

などなど、嬉しい意見をたくさんいただきました。

初めて藤前干潟を知っていただいた方、興味をお持ちいただいた方、一度来てみたいと感じていただいた方、ぜひ、この夏、藤前干潟に遊びに来て下さい。

また、干潟だけではなく、稲永公園を少し歩くと今はセミやセミの抜け殻、トンボなどの生きものたちにも出会えます。

<1本の木にたくさんのセミがとまっています(クマゼミ)。この木には5匹とまっていましたよ!>

<抜け殻もよく見ると種類が違います、多分、左クマゼミと右アブラゼミ>

そして、ビジタセンターにはたくさんの図鑑なども置いていますので、「夏休みの自由研究探し」にも最適です!

<夏休みのイベント情報がたくさん> <ゆっくり図鑑等を見ることが出来ます>

この夏、藤前干潟でお待ちしています!!!

□□□□□藤前干潟よりプチ情報□□□□□

干潟には、たくさんのカニがいますが、オスとメスの見分け方、教えます!

お腹のおにぎり部分の形が小さい方がオス、おにぎり部分が大きい方がメスです。卵を抱えるためです。

<こちらがオス> <こちらがメス>

これからもプチ情報、お伝えしていきま-す!!!

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

皆さま、藤前干潟からこんにちは。

アクティブ・レンジャーの西部です。

毎日、毎日、暑いですね。

この間、山﨑ARと二人で今年度から始めた「藤前干潟ごみ清掃活動」に行ってきましたが、

20分で早々に作業を終了することにしました。

炎天下でのコンクリート堤防は、本当に暑くなるので大変だなぁと実感しました。

<7月29日 藤前干潟ごみ清掃の様子>

この清掃活動の様子は、また改めて書きたいと思います。

さて、そんな暑い暑い夏休み。

皆さま、旅行やイベントの計画はお済みですか?

まだ夏休みの自由研究が決まってないわ、どこか行きたいけどどこに行こうか、、、

と思っておられる方は、ぜひ藤前干潟にお越しください。

中でもオススメなのは、やはり干潟に入って実際に体験すること、です。

藤前干潟では、春から夏にかけて干潟が大きく出るため、

干潟に入って生き物観察をする観察会がたくさん開かれます。

私たちも、毎月の定点モニタリング調査などで干潟に入ると、

いろいろな生き物に出会えるので、とても楽しみにしています。

先日は、こんな生き物が見つかりました!

<テッポウエビ>

エビやヤドカリの仲間で、山﨑ARが発見したのですが、岩の下にいたそうです。

よーく見てみると、お腹に卵を持っていました。

そこで、動いたときに外れてしまった卵をちょっとお借りして、顕微鏡で見てみると・・・

こんな卵でした。

もう孵化寸前という感じで、動いているのも良くわかりました。

知っている生き物でも、たま~にこんなことに出会うので、違う時期に来ると違った発見があって実際の生き物探しというのは楽しいですね!

□□□□□藤前干潟よりプチ情報□□□□□

まだまだ夏まっさかりの藤前干潟ですが、実は、既に秋の渡り鳥の先駆けチームが到着し始めています。先日は、チュウシャクシギやホウロクシギ、ダイゼンも少ないですが、確認されたとのこと。

<2018年9月9日 ダイゼン(夏羽)>

さて、「ダイゼン」という名前の鳥。何やら聞き慣れない名前ですね!

どうしてこんな名前がついたのでしょうか?

漢字では、このように書きます・・・・「大膳」・・・・

想像がつきましたか?

その昔、宮中で皇族の食膳を司る役職に「大膳職」と言う役職があったそうなのですが、このダイゼンは、宮中の食卓に良く用いられた鳥だったことから、この名前がついたそうなのです!

大変貴重で美味しい鳥だったのでしょうか。鳥の名前から、昔の人がどんな風にこの鳥と関わってきたのかがわかって、とても面白いですね。

この呼び名の由来は、「由来がわかる 野鳥の呼び名事典(写真・文:大橋弘一、出版:世界文化社)」を参考に記述しました。

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

●今後の藤前干潟でのイベント

< 稲永ビジターセンター >

【 企画展 あなたの知らない藤前干潟 】

ゴミ非常事態宣言が出されて藤前干潟が保全されてから20年。節目の年である今年、改めて藤前干潟の生きものを入り口に、藤前干潟の魅力や、未だに問題となるゴミの問題など、幅広く藤前干潟について展示します。

場 所:稲永ビジターセンター(港区野跡4-11-2)

費 用:無料

問合せ:稲永ビジターセンター TEL:052-389-5821

< 藤前活動センター >

【 企画展 藤前干潟のものがたり~藤前干潟・歴史旅~ 】

藤前干潟は、むかーし昔、どんな姿をしていたのでしょうか。現在の姿になるまでに、どんな歴史を経てきたのか、古い地図などを参照しながら丁寧に紐解いていきます。

場 所:藤前活動センター(港区藤前2-101)

費 用:無料

問合せ:藤前活動センター TEL:052-309-7260

【 夏休み!干潟観察会 】

海のごみ問題に着目しながら、干潟の生きものとの関わりを学ぼう。

干潟にはどんな生きものがいるかな?

日 時:2019年8月17日(土) 12:30 - 15:00

場 所:藤前活動センター(港区藤前2-101)

参加費:おとな200円、小中学生100円、幼児無料(保険代)

問合せ:藤前活動センター TEL:052-309-7260

< 藤前干潟ふれあい事業 夏休みは藤前干潟に行こう! >

【8月14日(水)干潟体験とゴミ処理工場見学 】

干潟体験で生きものとふれあう他、南陽工場(ごみ焼却工場)の見学でごみ処理の仕組みを学ぼう!

日 時:2019年8月14日(水) 10:00~15:00

場 所:藤前活動センター(港区藤前2-202)

対 象:小学4年生~大人

参加費:無料

定 員:40名(応募者多数の場合は抽選)

申込・問合せ先:藤前干潟ふれあい事業実行委員会事務局

TEL :052-223-4199

メール:a2662★kankyokyoku.city.nagoya.lg.jp(★をアットマークに替えてください)