アクティブ・レンジャー日記 [中部地区]

英虞湾いきもの調査隊参に参加してきました!

2025年05月01日

伊勢志摩国立公園

みなさん、こんにちは!

伊勢志摩国立公園アクティブレンジャーの三木です。

みなさん春を楽しんでますか?

春の海は1年でも潮の干満が大きく動く時期でもあります。

そんな春の大潮の日、英虞湾の干潟で志摩市環境・ごみ対策課が主催する

「英虞湾いきもの調査隊」へ

伊勢志摩国立公園パークボランティア*の方々と参加してきました。

(*伊勢志摩国立公園パークボランティアとは、環境省の登録を受け、国立公園の自然解説及び案内活動、利用マナーの普及活動、登山道や施設の維持管理、動植物の保護活動など、多岐にわたる活動を行っていただいている方々です。詳しくは環境省HPまで)

【写真の等掲載は皆様の了解を得て行っております】

干潮時にあわせ集合。

開始冒頭、調査のご指導をくださる木村昭一先生(日本貝類学会評議員)

より、今年で17回継続されていることを お聞きし、

この調査が英虞湾の環境変化を継続して把握する上で非常に重要な調査であることを認識できました。

参加者は三重県立水産高校生物部のみなさまと先生方、志摩市職員の方、

そして私たちの全体で18名ぐらいの参加でした。

パークボランティア方は昨年もご参加されていて、

「今年は参加者が少ない」とおっしゃっていらっしゃいました。

開始の説明後、干潟に移動。

調査は干潟市民調査法で2班に分かれ行いました。

「干潟市民調査」とは8名以上の市民を1グループとし、ヨーイドンで干潟の生きもの探しをし、

何人がその種を見つけたか(発見率%)で干潟の生物多様性を評価する手法です。

はじめに干潟を15分間歩き回り、発見した生物を袋に入れていきます。次に、スコップでの掘返しを15回行います。調査が終わったら、専門家の指導のもとで生きものの名前あて作業を行い(種同定)記録します。

広い範囲を歩き回るので、とてもレアな生きものを偶然見つけてしまう人もいますし、たまたま拾った貝殻に謎の小さな生きものがくっついていることもあります。

沢山の目で、広い範囲を見て回ることが「干潟市民調査」の大きな利点とのことです。

調査時は潮もかなりひいていましたが、表面にいる生物に気をとられているとぬかるみにはまり、

長靴が役にたたないほどの深さもありました。

よく引いていたこともあり、表層の生物はあまり見うけられず、定められたエリアをうろうろしていました。

掘り返しの調査に移ると、中で潮が戻るのを待つ生物をたくさん確認できました。

水産高校生物部の生徒さんは、普段から観察もしているので調査がとても手慣れているとも感じました。

皆さん黙々と作業をつづけていました。

2種類の調査が終われば、次は見つけた生物の同定作業です。

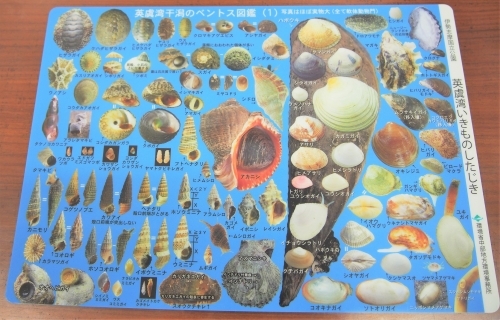

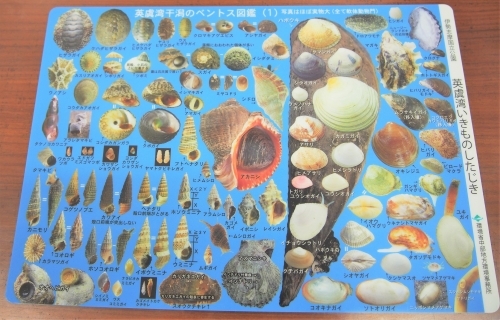

このとき同定作業に使用したのは、環境省が作成した「英虞湾干潟のベントス図鑑」でした。

調査指導くださる木村先生も、このときは環境省が作成したこの図鑑を褒めてくださっていました。

プラスチックではありますが、ペットボトル同様、使い方によっては

干潟などの調査では有効であることもわかりました。

英虞湾干潟のベントス図鑑 こちらを使用し個々で同定作業を行い、

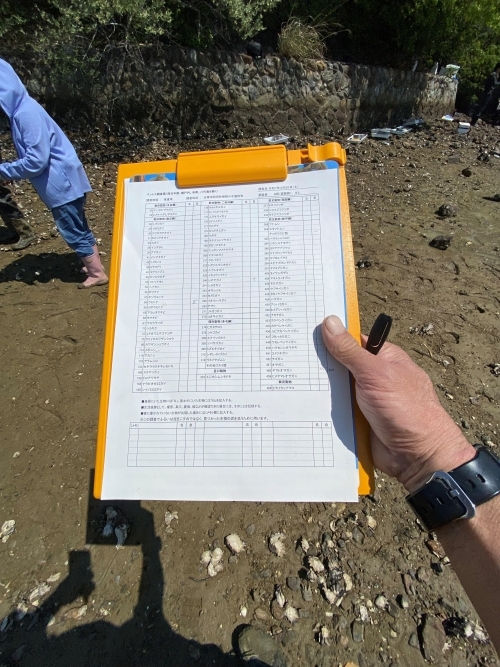

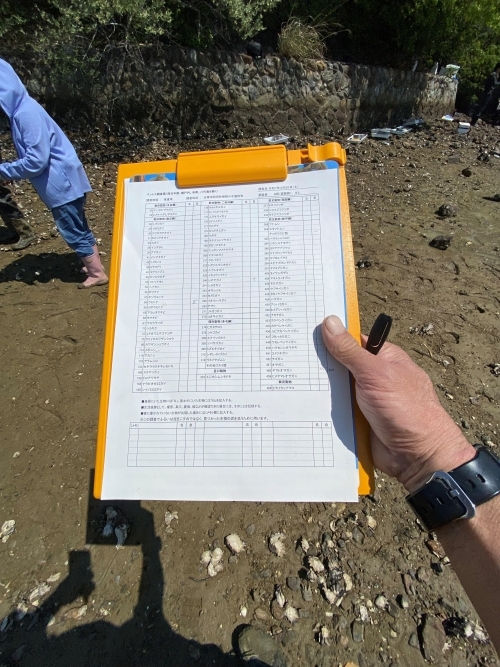

調査用紙に記入します。

同定が難しい時には木村先生に助言をもらいます。

ここの同定が終われば、グループ単位で個体の集計をします。

同定作業ではマスオ貝・イチョウシラトリ・ヒメアナゴなど 木村先生も驚く生物も確認できました。

調査用紙 のグループ集計等、 一連の作業を終えて当日の調査は終了となりました。

グループが分かれて話せなかったパークボランティアさんは

「今年は去年より生物が少なかった」とおっしゃっていらっしゃいました。

そんなことも今年の英虞湾干潟の状態データーとしてのこることでしょう。何事も継続が大切ですね。

最後になりますが、

この場所には真珠養殖などで使用する

ビン玉(黒いプラスチックの浮き球)やバール(発泡の大きな浮き)のごみは見うけられませんでしたが、

写真のような放置された漁具はここにもありました。

写真にはありませんがプラスチックの容器なども。

英虞湾内の漁具のごみは大きな課題だと改めて感じる瞬間でした。

豊かな海からの大きな恵みをうけて発展した際の、負の遺産。

いまなお予備群はたくさんひかえているそうです。

今の時代、たくさんの情報源の中、「ばえる」写真や映像はたくさん見ます。

しかし、なかなか問題は「ばえる」ことなくことなく埋もれてしまいます。

現実にも目を向け、

干潟の小さないきもの達の為、

未来の子達の為、

英虞湾内の漁具等のごみ課題には

継続して向き合って行かなければならないと感じる瞬間でもありました。

伊勢志摩国立公園管理事務所アクティブレンジャー 三木 郷広

伊勢志摩国立公園アクティブレンジャーの三木です。

みなさん春を楽しんでますか?

春の海は1年でも潮の干満が大きく動く時期でもあります。

そんな春の大潮の日、英虞湾の干潟で志摩市環境・ごみ対策課が主催する

「英虞湾いきもの調査隊」へ

伊勢志摩国立公園パークボランティア*の方々と参加してきました。

(*伊勢志摩国立公園パークボランティアとは、環境省の登録を受け、国立公園の自然解説及び案内活動、利用マナーの普及活動、登山道や施設の維持管理、動植物の保護活動など、多岐にわたる活動を行っていただいている方々です。詳しくは環境省HPまで)

【写真の等掲載は皆様の了解を得て行っております】

干潮時にあわせ集合。

開始冒頭、調査のご指導をくださる木村昭一先生(日本貝類学会評議員)

より、今年で17回継続されていることを お聞きし、

この調査が英虞湾の環境変化を継続して把握する上で非常に重要な調査であることを認識できました。

参加者は三重県立水産高校生物部のみなさまと先生方、志摩市職員の方、

そして私たちの全体で18名ぐらいの参加でした。

パークボランティア方は昨年もご参加されていて、

「今年は参加者が少ない」とおっしゃっていらっしゃいました。

開始の説明後、干潟に移動。

調査は干潟市民調査法で2班に分かれ行いました。

「干潟市民調査」とは8名以上の市民を1グループとし、ヨーイドンで干潟の生きもの探しをし、

何人がその種を見つけたか(発見率%)で干潟の生物多様性を評価する手法です。

はじめに干潟を15分間歩き回り、発見した生物を袋に入れていきます。次に、スコップでの掘返しを15回行います。調査が終わったら、専門家の指導のもとで生きものの名前あて作業を行い(種同定)記録します。

広い範囲を歩き回るので、とてもレアな生きものを偶然見つけてしまう人もいますし、たまたま拾った貝殻に謎の小さな生きものがくっついていることもあります。

沢山の目で、広い範囲を見て回ることが「干潟市民調査」の大きな利点とのことです。

調査時は潮もかなりひいていましたが、表面にいる生物に気をとられているとぬかるみにはまり、

長靴が役にたたないほどの深さもありました。

よく引いていたこともあり、表層の生物はあまり見うけられず、定められたエリアをうろうろしていました。

掘り返しの調査に移ると、中で潮が戻るのを待つ生物をたくさん確認できました。

水産高校生物部の生徒さんは、普段から観察もしているので調査がとても手慣れているとも感じました。

皆さん黙々と作業をつづけていました。

2種類の調査が終われば、次は見つけた生物の同定作業です。

このとき同定作業に使用したのは、環境省が作成した「英虞湾干潟のベントス図鑑」でした。

調査指導くださる木村先生も、このときは環境省が作成したこの図鑑を褒めてくださっていました。

プラスチックではありますが、ペットボトル同様、使い方によっては

干潟などの調査では有効であることもわかりました。

英虞湾干潟のベントス図鑑 こちらを使用し個々で同定作業を行い、

調査用紙に記入します。

同定が難しい時には木村先生に助言をもらいます。

ここの同定が終われば、グループ単位で個体の集計をします。

同定作業ではマスオ貝・イチョウシラトリ・ヒメアナゴなど 木村先生も驚く生物も確認できました。

調査用紙 のグループ集計等、 一連の作業を終えて当日の調査は終了となりました。

グループが分かれて話せなかったパークボランティアさんは

「今年は去年より生物が少なかった」とおっしゃっていらっしゃいました。

そんなことも今年の英虞湾干潟の状態データーとしてのこることでしょう。何事も継続が大切ですね。

最後になりますが、

この場所には真珠養殖などで使用する

ビン玉(黒いプラスチックの浮き球)やバール(発泡の大きな浮き)のごみは見うけられませんでしたが、

写真のような放置された漁具はここにもありました。

写真にはありませんがプラスチックの容器なども。

英虞湾内の漁具のごみは大きな課題だと改めて感じる瞬間でした。

豊かな海からの大きな恵みをうけて発展した際の、負の遺産。

いまなお予備群はたくさんひかえているそうです。

今の時代、たくさんの情報源の中、「ばえる」写真や映像はたくさん見ます。

しかし、なかなか問題は「ばえる」ことなくことなく埋もれてしまいます。

現実にも目を向け、

干潟の小さないきもの達の為、

未来の子達の為、

英虞湾内の漁具等のごみ課題には

継続して向き合って行かなければならないと感じる瞬間でもありました。

伊勢志摩国立公園管理事務所アクティブレンジャー 三木 郷広