アクティブ・レンジャー日記 [中部地区]

海の「くっつき虫」はどこがお好み?

2013年02月26日

名古屋

藤前干潟周辺では、岩石表面や堤防岸壁にフジツボや

カキの仲間がたくさんくっついている様子を観察する

ことができます。これらは「付着生物」と呼ばれており、

海水の影響がある水域で何かにくっついて生活する生き物です。

稲永ビジターセンター1Fのレクチャー室前には、

「フジツボコーナー」があり、フジツボの面白い生態を

紹介しています。フジツボを含めた付着生物がどんな物に

くっついて成長していくのか、分かりやすく展示できないかと考え、

色や材質の異なった板を河口域に設置して、生物が付着する様子を

観察してみました。

~方法~

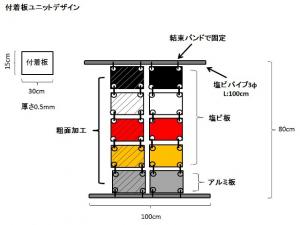

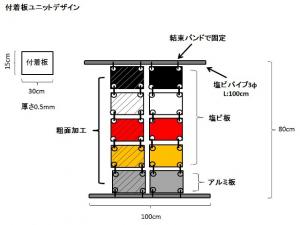

実験に用いた板は4色(白・黒・赤・黄)の塩ビ板とアルミ板です。

また、実験板は表面状態の違いで、付着生物の付きやすさに差が見ら

れるのか調べるため、無加工の光沢板と表面に粗面加工を施した板の

2種類の実験板を作成しました。

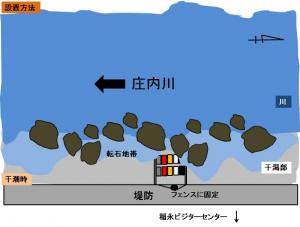

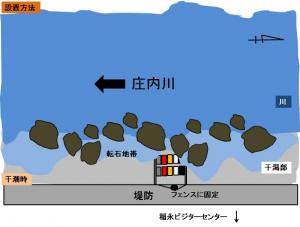

実験は昨年5~12月の期間で実施し、実験板ユニットは稲永ビジター

センター前の庄内川河口域潮間帯に設置しました。

(国土交通省庄内川河川事務所の了解を得ています)

【実験板デザイン】

【設置場所(庄内川河口)】

~結果~

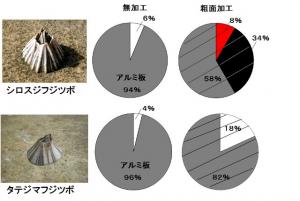

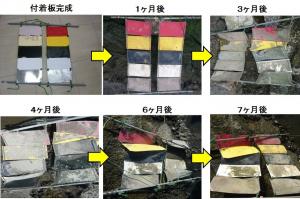

付着板を庄内川河口堤防に約7ヶ月間設置した結果、

大小様々なフジツボ類が付着しました(表-1)。

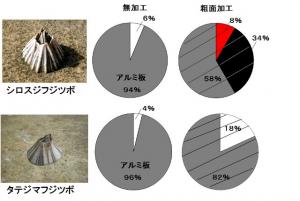

塩ビ板の色彩および表面条件の違いによる付着生物の

付着板への付きやすさは、付着個体数が1~4個体と少なく、

今回の実験では判断できませんでした。しかし、実験板の

材質による違いは顕著に見られ、フジツボ類は塩ビ板に比べて

アルミ(金属)板に付着しやすいことが分かりました。

【付着したフジツボ類の割合(グラフ色は板色を表す)】

アルミ板では、粗面加工板に比べて無加工板の方が

フジツボ類は多く付着する結果となりました。当初は

板の表面に凹凸がある方が引っかかりやすく、

多くの生物が付くであろうと予想していたので、

想定外の結果となり驚きました。また、無加工板には

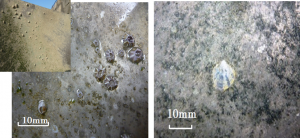

フジツボ類の他に小型カキ類が1個体確認されました。

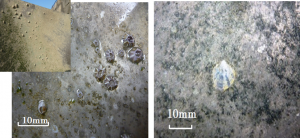

【アルミ板(無加工)に付着したフジツボ類(写真左)とカキ類(写真右)】

フジツボ類の付着がアルミ板で初めて確認されたのは

10月頃であり、その後徐々に分布の拡大と成長が見られました。

フジツボ類は殻長約1.2mmの小型個体から最大約13mmの大型

個体まで確認されました。

付着生物の着生には、それぞれの種に適した水温、水流、水深、

光環境条件が存在することが知られています。長期的な実験を行えば、

さらに多くの生物が付着し、くっつきやすい基盤が明らかとなる

のではないでしょうか。

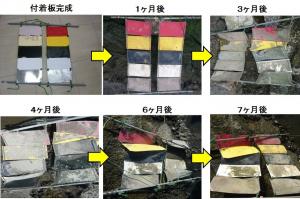

【付着板の時系列変化】

~まとめ~

実験から以下のことが明らかとなりました。

1)付着板にはシロスジフジツボとタテジマフジツボ、カキ類の3種の着生が確認された。

2)フジツボ類は塩ビ製板より、アルミ(金属)板に付着しやすい。

3)アルミ板では、付着板の表面状態に関わらず付着生物は着生する。

今回の実験で使用した付着板は、3月上旬頃から稲永ビジターセンター

1Fのフジツボコーナーに展示予定ですので、是非詳しい結果を

見に来て下さい。

カキの仲間がたくさんくっついている様子を観察する

ことができます。これらは「付着生物」と呼ばれており、

海水の影響がある水域で何かにくっついて生活する生き物です。

稲永ビジターセンター1Fのレクチャー室前には、

「フジツボコーナー」があり、フジツボの面白い生態を

紹介しています。フジツボを含めた付着生物がどんな物に

くっついて成長していくのか、分かりやすく展示できないかと考え、

色や材質の異なった板を河口域に設置して、生物が付着する様子を

観察してみました。

~方法~

実験に用いた板は4色(白・黒・赤・黄)の塩ビ板とアルミ板です。

また、実験板は表面状態の違いで、付着生物の付きやすさに差が見ら

れるのか調べるため、無加工の光沢板と表面に粗面加工を施した板の

2種類の実験板を作成しました。

実験は昨年5~12月の期間で実施し、実験板ユニットは稲永ビジター

センター前の庄内川河口域潮間帯に設置しました。

(国土交通省庄内川河川事務所の了解を得ています)

【実験板デザイン】

【設置場所(庄内川河口)】

~結果~

付着板を庄内川河口堤防に約7ヶ月間設置した結果、

大小様々なフジツボ類が付着しました(表-1)。

塩ビ板の色彩および表面条件の違いによる付着生物の

付着板への付きやすさは、付着個体数が1~4個体と少なく、

今回の実験では判断できませんでした。しかし、実験板の

材質による違いは顕著に見られ、フジツボ類は塩ビ板に比べて

アルミ(金属)板に付着しやすいことが分かりました。

【付着したフジツボ類の割合(グラフ色は板色を表す)】

アルミ板では、粗面加工板に比べて無加工板の方が

フジツボ類は多く付着する結果となりました。当初は

板の表面に凹凸がある方が引っかかりやすく、

多くの生物が付くであろうと予想していたので、

想定外の結果となり驚きました。また、無加工板には

フジツボ類の他に小型カキ類が1個体確認されました。

【アルミ板(無加工)に付着したフジツボ類(写真左)とカキ類(写真右)】

フジツボ類の付着がアルミ板で初めて確認されたのは

10月頃であり、その後徐々に分布の拡大と成長が見られました。

フジツボ類は殻長約1.2mmの小型個体から最大約13mmの大型

個体まで確認されました。

付着生物の着生には、それぞれの種に適した水温、水流、水深、

光環境条件が存在することが知られています。長期的な実験を行えば、

さらに多くの生物が付着し、くっつきやすい基盤が明らかとなる

のではないでしょうか。

【付着板の時系列変化】

~まとめ~

実験から以下のことが明らかとなりました。

1)付着板にはシロスジフジツボとタテジマフジツボ、カキ類の3種の着生が確認された。

2)フジツボ類は塩ビ製板より、アルミ(金属)板に付着しやすい。

3)アルミ板では、付着板の表面状態に関わらず付着生物は着生する。

今回の実験で使用した付着板は、3月上旬頃から稲永ビジターセンター

1Fのフジツボコーナーに展示予定ですので、是非詳しい結果を

見に来て下さい。